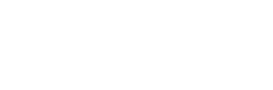

北京时间2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔物理学奖授予美国加利福尼亚(加州)大学伯克利分校的约翰·克拉克(John Clarke)、耶鲁大学与加州大学圣巴巴拉分校的米歇尔·H. 德沃雷(Michel H.Devoret)以及加州圣巴巴拉分校的约翰·M.马丁尼斯(John M.Martinis),以表彰他们40年前“在电路中发现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”的开创性贡献。他们的工作不仅是一项实验,更像一座跨越宏观与微观世界的桥梁,为下一代量子技术革命奠定了坚实的理论与实验基础。

穿墙而过:量子世界的离奇法则

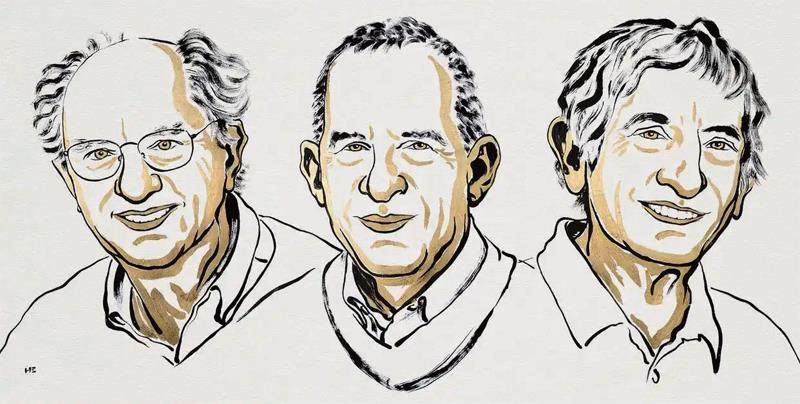

当你把一个球扔向一堵墙,它会反弹回来;但如果你发现这个球神秘地穿墙而过,一定会惊愕不已。然而,在支配着原子和电子等微观粒子的量子力学世界里,这种“穿墙术”却是真实存在的,它被称为“量子隧穿效应”,是量子力学中最反直觉的现象之一。

这个令人费解的概念,最早于1928年由物理学家乔治·伽莫夫提出,解释了原子核的α衰变—他发现,α粒子之所以能摆脱原子核内部强大的束缚力“逃逸”出来,正是因为它以一定的概率“隧穿”了原子核的能量壁垒。从那时起,量子隧穿效应就被确认为真实存在的物理过程,并且是扫描隧道显微镜等现代技术的理论基础。

自百年前量子力学诞生之日起,一个谜题便困扰着物理学家们:微观世界充满了概率、叠加与不确定性,而我们日常生活中的宏观世界却是相对确定的。这两个世界之间的边界,究竟在哪里?三位获奖者在1984—1985年的一系列关键实验里,利用一个厘米级大小、可用手持握的超导电路,将量子世界最奇特的“量子隧穿效应”与“能量量子化”两种现象,在宏观系统中进行了清晰展现。在此之前,物理学家普遍认为这些奇特的量子效应是微观世界的“专利”,因为一个宏观物体由数以亿计的粒子组成,这些粒子杂乱无章的热运动及其与环境的相互作用是一种“退相干”现象,会不可逆地破坏粒子间的量子关联。而三位获奖者当年的工作,便是向这一横亘了半个世纪的难题发起了直接的挑战。

厘米芯片上的宏观“量子粒子”

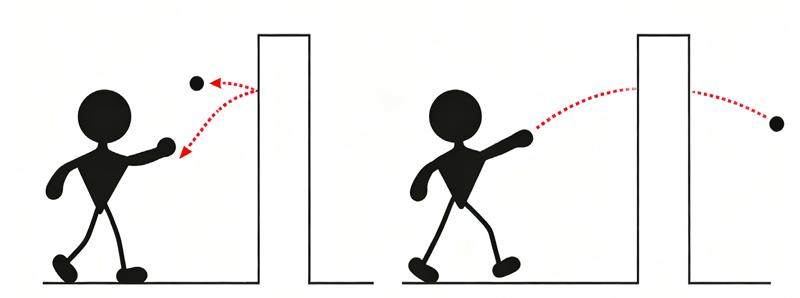

我们来复原一下三位科学家在20世纪80年代完成的实验:他们的实验对象并非单个微观粒子,而是一个经过精密设计的电子线路。这个线路的核心,是被称为“20世纪最伟大的材料之一”的超导体。

超导体是接近完美的导体,当某些超导体被冷却到接近绝对零度时,它们的电阻会突然消失。在这种状态下,电子的运动方式会发生天翻地覆的变化。它们不再是各自为战、相互碰撞的单兵作战状态,而是在晶格振动的“撮合”下,两两配对形成“库珀对”。所有的“库珀对”会进入同一个量子状态,步调完全一致,仿佛被同一个将军指挥的庞大军团。它们的行为由一个共享的波函数统一描述,就如同一个巨大的、单一的“超级粒子”。通过这种方式,科学家们巧妙地创造出了一个行为如同单个粒子的宏观量子系统。

有了宏观量子系统,下一步就是验证它能否“穿墙”。这堵“墙”由一个名为“约瑟夫森结”的结构扮演,它本质上是在两块超导体之间夹入的一个极薄绝缘层,可形成一个能量上的“薄弱环节”。

在实验的初始状态,电流在电路中无阻碍地流动,但没有任何电压,这个由数十亿“库珀对”组成的宏观量子系统被“囚禁”在零电压的“能量陷阱”中。按照经典物理学的理论预测,它将持续被困在那里。然而,实验观测到了奇特的现象:这个宏观系统展现了它的量子特性—它竟然整体穿越了“约瑟夫森结”这道能量势垒,从零电压状态中“逃逸”出来。这个“越狱”成功的信号,就是科学家在电路上探测到的突然出现的微小电压。所有“库珀对”的行为变得像一个充满了整个电路的单一粒子,量子力学使用一个共享的波函数来描述这个集体状态,这个波函数的性质在获奖者们的实验中扮演了主导角色。

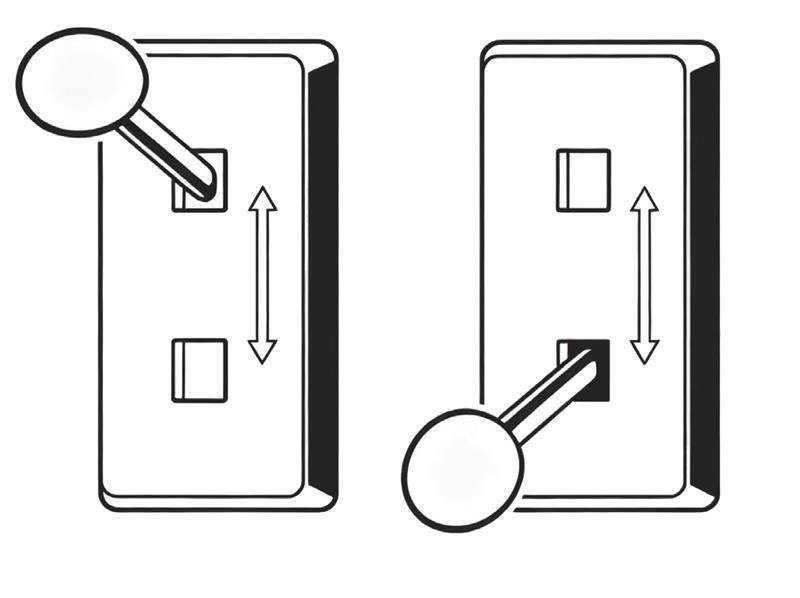

这就像一个原本处于“关”位置的开关,在没有任何外力推动的情况下,自己“跳”到了“开”的位置。这就是宏观量子隧穿效应。三位科学家的工作第一次客观地证明,由海量粒子构成的宏观系统,也能像单个微观粒子一样,上演“穿墙而过”的量子大戏。

确定量子世界的“阶梯”

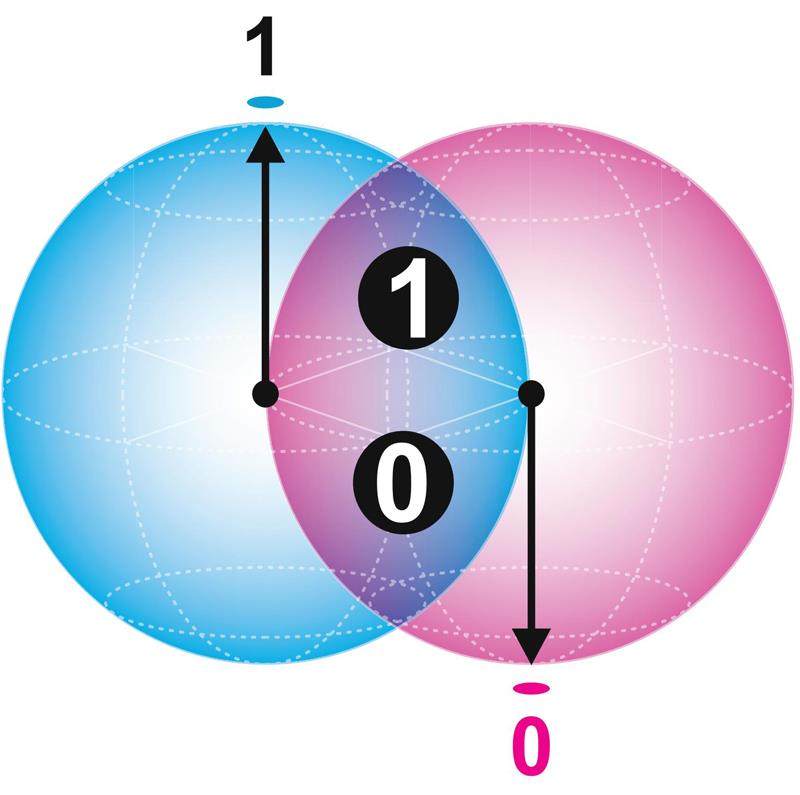

除了颠覆认知的量子隧穿效应,获奖者们的实验还清晰地揭示了另一个量子世界的基石—能量量子化法则。这个概念是整个量子理论的出发点,由马克斯·普朗克在1900年为了解释黑体辐射而首次提出。在经典物理世界里,物体的能量是连续的,就像一个平滑的斜坡。但在量子世界里,一个系统的能量是不连续的,它只能取一些特定的、离散的数值,就像一段楼梯,你只能站在某一个台阶上,而不能悬浮在两个台阶之间。

在1985年的实验中,三位科学家通过精确控制直流偏置电流,在“约瑟夫森结”上构建出了一个特定的“能量陷阱”,陷阱中存在着一系列像阶梯一样分立的能级。接着,他们保持微波频率不变,缓慢地改变偏置电流来“调整”能级阶梯的间距。他们发现,只有当电流被调节到某个特定值,使能级间距恰好与微波能量匹配时,系统才会强烈吸收微波,并从零电压态中“逃逸”出去。通过记录下那些能引发“逃逸”的特定电流值,他们绘制出了一张清晰的“能级光谱图”,有力证明了宏观系统中能量量子化的存在。

开启下一代量子技术的大门

如果说我们身边无处不在的晶体管是第一次量子革命的产物,那么2025年诺贝尔物理学奖所表彰的宏观量子效应发现实验,则为正在进行的第二次量子革命提供了核心引擎。

获奖者们40年前研制出的超导电路,正是当今最有前途的量子计算机核心部件—超导量子比特的原型。要理解这项成果如何构成了量子计算机的基石,就需要了解其核心单元—量子比特。传统计算机的比特在任何时刻都只能是“0”或“1”,像一个普通的开关;而量子比特却能同时处于“0”和“1”的叠加态,这赋予了量子计算机强大的并行计算潜力。三位获奖者的开创性在于,他们制造的那个宏观量子电路,其本身就是一个功能完备的人造量子比特:电路处于零电压的稳定基态,可以被定义为“0”态;当它通过量子隧穿到达有电压的激发态时,则对应“1”态。他们不仅验证了这两个状态的存在,更证明了宏观量子系统能稳定地处于其叠加态上,并能被微波精确操控。超导量子比特的诞生是其科研工作深远价值的核心体现。

除了作为量子计算机的基础,这项成果也推动了其他前沿技术的发展。例如,利用宏观量子系统对外界环境的微弱变化(如磁场、电场)极其敏感的特性,可以制造出超高精度的量子传感器,其灵敏度远超现有技术,可用于医疗成像、资源勘探和基础科学研究。同时,这项工作在宏观尺度上验证了量子力学的普适性,为探索量子世界与经典物理世界边界这一物理学的根本问题,打造了兼具开创性与高精度的实验平台。

三位先驱:宏观量子世界的开拓者

这项摘得诺贝尔奖殊荣的工作,是三位科学家长期合作、各展所长的成果。他们三人紧密配合,共同铸就了这一物理学史上的里程碑。

当年,正是依靠这样一支由经验丰富的导师、思想活跃的中坚力量和动手能力出众的青年学生组成的团队,才最终取得了这一突破。他们的工作为超导量子计算这一全新的领域铺设了重要的实验基石,此次获奖也正是对他们近40年前开创性贡献的肯定。这项成就标志着人类首次能在一个宏观系统中主动设计和控制量子态,将抽象的物理概念变成了可用的工程元件。获奖者们将物理原理、方案设计与工艺制作完美地融合到一起,为人类信息技术的未来开辟了全新的道路。

具有深厚物理学底蕴的实验洞察者

作为团队中最年长的成员,约翰·克拉克是超导和量子测量领域的泰斗级人物。他生于1942年,在进行该系列实验时40岁出头,是团队的领导者。作为当时超导电子学领域的知名学者,他在“约瑟夫森结”和低噪声测量方面已有近20年的研究积累。他对超导电路中微弱信号的深刻理解,以及其实验室先进的测量技术,是团队能够捕捉到宏观量子效应的前提。可以说,克拉克为整个研究规划了清晰的方向,并提供了必需的实验条件。

理论与实验方案的设计者

米歇尔·H.德沃雷的专长在于精确地操控和读取电路中的量子态。他生于1953年,在进行该系列实验时30多岁。德沃雷是连接理论模型与实验操作的关键人物,在1984年关于宏观量子隧穿的论文中,他作为第一作者,主导了实验方案的设计与数据分析。在一个充满干扰的真实环境中,精确控制并解读宏观量子态的变化,是德沃雷的重要工作成果。他提出的测量方法,让团队得以从复杂的信号中,精准分辨并锁定产生量子效应的证据。

量子器件的卓越制造者

约翰·M.马丁尼斯生于1958年,当时还不到30岁,这项实验研究正是他攻读博士学位时其论文的核心内容。作为1985年关键论文的第一作者,他负责了实验中最艰巨的环节:在微纳米尺度上亲手加工出高质量的“约瑟夫森结”器件,并在接近绝对零度的极低温下完成所有精密测量。将理论构想转化为一个能稳定运行的物理系统,仰仗的是实验者日复一日的耐心沉淀和精益求精的技巧,马丁尼斯的贡献正在于此。

【责任编辑】龚婷