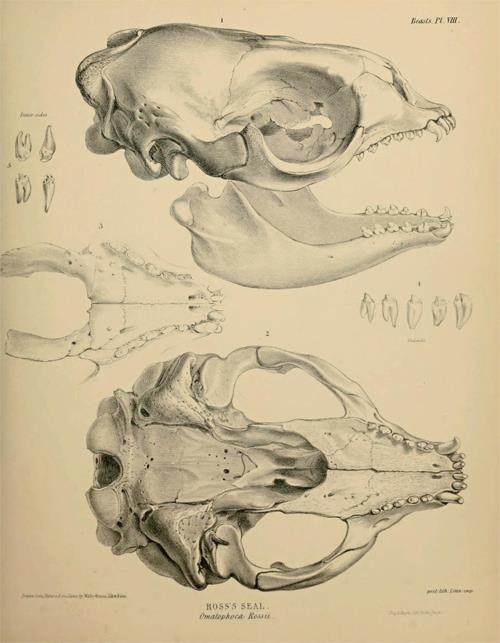

南极广袤而凛冽的冰海深处,生活着一种极为罕见且充满独特魅力的鳍脚类动物—罗斯海豹。这种海豹最初由英国动物学家约翰·爱德华·格雷(JohnEdwardGray)于1844年正式命名,其特殊之处在于,它自成一属,是罗斯海豹属(Ommatophoca)中的唯一成员。属名源于古希腊语,由“omma”(眼睛)和“phoca”(海豹)组合而成,这精确地概括了罗斯海豹最引人注目的外部特征—一对巨大而凸出的眼眸。罗斯海豹的眼径可达惊人的7厘米,因此,也常常被形象地冠以“大眼海豹”这一可爱的别称。罗斯海豹的种加词“rossii”则是为了纪念英国探险家詹姆斯·克拉克·罗斯(JamesClarkRoss),他的探险队于19世纪40年代初首次采集了该物种的标本,为后来对罗斯海豹进行生物学研究奠定了基础。

作为一名科考队员,我有幸随“雪龙”号科考船深入南极,亲身感受这片白色大陆的神秘与壮丽,并在此次考察中近距离接触了这种特殊的海洋生物。在“雪龙”号驶入南纬62°以南的浮冰区、直指东南极的普里兹湾时,我曾错失了第一次与海豹邂逅的机会。那是一个清晨,我沿7楼驾驶室外的铁梯下行,准备返回5楼住舱。当我走到护栏边,眼见一块浮冰缓缓向船靠拢时,赫然发现其上覆盖的雪堆里扭动着一只锈色的海豹。彼时,3楼的队员已经发现了它,并迅速举起了相机。而我却因没有携带任何摄影设备,只能眼睁睁地目送那块浮冰驮着海豹渐行渐远。那是我们此次南极科考中,第一次在浮冰上观察到海豹。

几天后,当另一声“海豹!左舷”的呼喊再次响起时,我立即冲向7楼驾驶室的护栏边。尽管海豹和其所处浮冰仍远在20米开外,与驾驶室隔着7层楼的落差,但我深知在南极冰海,每一次近距离的观察都弥足珍贵。我回想起进入冰区航行前,船上水手曾笃定地告诉我,浮冰上的海豹对“雪龙”号这艘“钢铁巨兽”并无惧意,有些个体甚至能懒洋洋地趴在冰上熟睡,即便船身从其身边擦过也毫不在意。我当时对此半信半疑,然而,当我亲眼看到那只海豹—它正卧在紧邻船边的浮冰上,不急不徐地以胸腹为轴,依靠鳍肢的摆动调整方向,躯干一耸一收、旁若无人地活动时,才真正体会到船员描述的准确与真实性。那块“冰筏”很快漂走了,短暂得如同脑海中的一个闪念。我当时尚不清楚这位“冰上来客”的传奇身份,直到后来看到楼下队员拍摄的照片,才恍然大悟,我竟没有好好观察这位“巨星”—罗斯海豹。

照片中的罗斯海豹双眼凸出,身形短粗,流露出一副独特的“哈巴狗般的表情”。它的脖颈上“流淌”着巧克力色的条纹,躯干呈现出典型的黑背白腹反荫蔽体色。在光线穿透水面时,这种特殊的体色模式能够有效地帮助它们在冰海环境中伪装自己。无论天敌是从上方俯瞰还是从下方仰视,罗斯海豹都能与周围环境融为一体,从而让它们更好地进行捕食或躲避,这是其长期适应冰海环境的演化结果。

罗斯海豹在南极地区所有的鳍脚类动物中,属于体形相对较小的一种。雌性个头稍大,尤其在体长表现上更为明显,通常为1.96~2.50米,体重约为159~204千克。而雄性个体体长为1.68~2.08米,体重为129~216千克。尽管雌雄个体在体形上存在些微差异,但由于其外部形态和体色高度相似,在野外进行性别区分是一项极具挑战性的工作。这种相对较小的体形,或许是罗斯海豹适应复杂且不断变化的浮冰环境后,在其间进行灵活穿梭的一种优势。

罗斯海豹隶属于食蟹海豹族,这一族群的名称本身就带有“裂齿”或“锯齿”的含义,预示着它们独特的牙齿结构。其吻部前端的尖牙,包括钩状的门齿和犬齿,这些牙齿的特点是不分叉,它们专门用来对付那些在水中快速移动且体表滑溜溜的头足类猎物,如鱿鱼等。而从犬齿往后,则是罗斯海豹独特的滤食结构—对称排列的20枚颊齿。这些颊齿才是其裂齿的典型代表,每一枚颊齿都长有一个主尖头和两个小的齿冠尖头,其造型酷似汉字“山”字。在罗斯海豹咬合时,上下颊齿能够精巧地交错在一起,形成一个如同精密滤网般的“滤食笼子”。通过这个“笼子”,海水可以从镂空的牙缝间顺畅流走,南极银鱼、磷虾等微型猎物就会被高效地截留在口中,最终成为海豹囫囵吞食的美味佳肴。这种高度特化的牙齿结构,使得罗斯海豹能够充分利用南极冰海中丰富的浮游生物资源,是其在极端环境中维持生存所需能量的关键生物学特征。