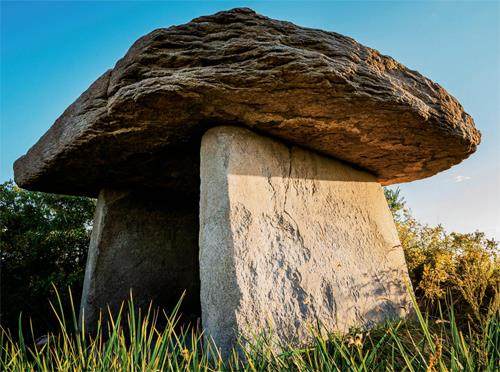

在辽东半岛的丘陵山地间,散落着一座座沉寂数千年的巨石建筑—石棚。这些由厚重石板巧妙搭砌而成的遗迹,形似方桌,又似石屋,被当地人称为“姑嫂石”或“石棚”。它们是东亚地区规模最大、类型最丰富的石棚群,与英国威尔特郡的巨石阵(又称环状列石)同属世界巨石文化体系。这些巨石不仅是早期人类智慧的结晶,更是中国东北地区新石器晚期到商周时期社会形态与精神信仰的见证。今天,让我们走近这些沉默的巨石,了解它们背后的文化故事。

时空定位

辽东半岛,位于东北亚陆海交汇处,两面临海,中部横亘千山山脉;气候宜人,地属温带落叶阔叶林带;物产丰富,有着丰富的水资源和矿产资源;丘陵起伏,河流密布,大洋河、碧流河、复州河等水系滋养了早期人类文明。考古发现表明,早在旧石器时代晚期,辽东半岛便有人类活动的痕迹。新石器时代的小珠山文化(距今约7000—4000年)在此繁衍生息,青铜时代的双房文化(距今约3000年)开始出现石棚,至春秋时期迎来了石棚建造的鼎盛时期。

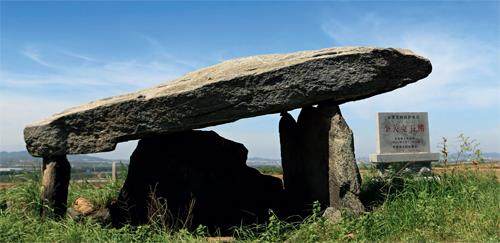

在地理分布上,石棚集中分布于今辽东半岛东南部的大连瓦房店、普兰店、庄河,营口盖州,鞍山岫岩、海城,以及丹东等地区,沿河流呈线形分布。如海城析木城石棚群位于山脚临河处,背靠千山余脉,面向海城河冲积平原;庄河石棚沟遗址位于开阔的丘陵台地,周边分布着新石器时代聚落遗址。这种选址规律体现了早期人类“依山傍水”的生存智慧:临河台地既能获取水资源,又可避免洪涝;山地地形则便于开采石材,同时具有防御功能。

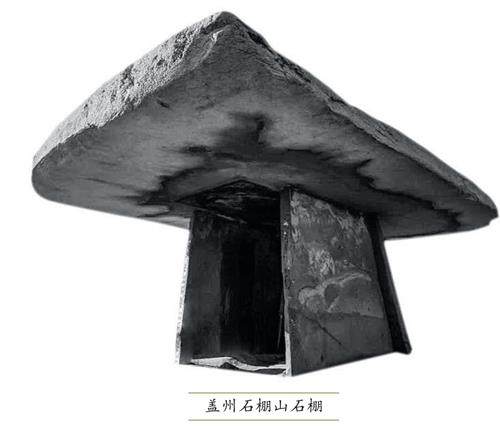

关于辽东石棚的历史记载,最早可以追溯至汉代。《三国志·魏书》中记载,汉宣帝时期在襄平(今辽阳)发现有“冠石祥瑞”。通过描述可知,文献中所说的“冠石”即为石棚,皆以大石为盖石、三小石作支撑。而关于辽东石棚的详细记载最早可见于金代王寂的《鸭江行部志》,这部著作记录了他在明昌二年(1191年)巡视辽东时的所见所闻。王寂在《鸭江行部志》中描述了石棚的构造:“己酉,游西山石室。上一石,纵横可三丈,厚二尺余,端平莹滑,状如棋局。其下壁立三石,高广丈余,深亦如之。了无瑕隙,亦无斧凿痕,非神功鬼巧,不能为也,土人谓之‘石棚’。”由此可以看出,对于辽东半岛石棚的关注和探讨古已有之。

通过遗址发掘出土的器物类型学分析可知,辽东石棚的建造年代从新石器晚期跨越商代至春秋时期,中期阶段以盖州石棚山遗址为代表;鼎盛阶段(春秋时期),海城析木城石棚、普兰店双房石棚集中出现,且类型多样;衰落阶段(战国时期),石棚数量锐减,逐渐被土坑墓、石盖墓取代。这一时间跨度与辽东半岛从新石器文化向春秋时期的过渡阶段高度吻合。