战火中的航程

1938年10月12日至29日,日军在华南的猛烈攻势导致广州失守,南海这条海上运输通道被日军封杀,香港瞬间成为“孤岛”。随着日军大本营“南进”作战意图愈发明显,英国政府决定弃守香港,并指示驻港英军“尽可能地”坚守待命。直至太平洋战争爆发前夕,驻港英军的防御力量已十分薄弱。

1941年12月8日,趁偷袭珍珠港之机,日军发动了对香港的全面进攻。日军迅速攻占新界及九龙半岛一带,英军被迫退守至维多利亚港口附近及香港本岛。12月24日,日军占领了发电厂并切断了淡水供应,英军部队溃散,丧失了最后的抵抗能力。12月25日晚,香港宣告沦陷。此次战役导致1200余名英国人死亡,大批英军及其眷属被俘。

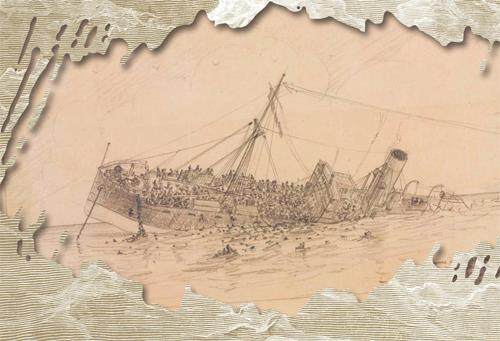

占领香港后,日军中将矶谷廉介出任占领军指挥官,他着手将英国战俘分批转送到日本继续关押。1942年9月25日,经过简单的身体检查后,1816名英国战俘被迫转移至“里斯本丸”号货船上。“里斯本丸”号系日本邮船株式会社所有,于1920年7月在横滨船坞公司船厂完成建造,船长120米、宽18米,排水量为7152吨。太平洋战争爆发前夕,“里斯本丸”号主要作为客运货船使用,执行常规的商业航运任务。太平洋战争爆发后,该船被日本军方征用并被改装成货轮,主要用于军事运输。

当时,绝大多数战俘及其眷属被安排在3个货舱,每个舱内的空间都异常狭小,空气混浊闷热,所有人都肩并肩地拥坐在一起,根本无法躺下休息;另有一小部分伤病战俘被置于甲板上经受风吹雨淋,条件十分艰苦。9月26日下午,778名日本军人登船并占据了船前部甲板的大部分好位置。与英国战俘沮丧的情绪相比,日军官兵则显现出胜利者的狂妄。没有人会想到,危险即将来临。

美军的误击

按照国际公法,在战时情况下,运载战俘的轮船理应悬挂相关旗帜或明显标志,以避免遭到同盟国的攻击。然而,从香港出发时,“里斯本丸”号并未悬挂有关旗帜,且未通知国际红十字会,由此为后续的悲剧埋下了伏笔。

1942年9月30日深夜,从珍珠港基地出发的美国海军太平洋舰队潜艇部队第81分队的“鲈鱼”号潜艇在上海南部海域执行侦察任务。10月1日凌晨4点,“鲈鱼”号发现了“里斯本丸”号并迅速判断其为敌国船只,但未获悉船上载有盟军战俘。考虑到月光过于明亮不利于隐蔽攻击,指挥官决定降低航速,监控“里斯本丸”号的动向,并在水下缓慢靠近,准备在天亮后发起攻击。清晨6点,“里斯本丸”号突然改变了航向,“鲈鱼”号迅速做出反应,潜入水下准备攻击。7点左右,“鲈鱼”号发射了3枚鱼雷,但未能命中目标。紧接着,“鲈鱼”号发射了第4枚鱼雷,“里斯本丸”号被击中,燃油舱受到重创,船只停止前进。“鲈鱼”号随即靠近并通过潜望镜观察情况,调整位置准备部署下一步攻击行动。

在最开始遭到攻击时,“里斯本丸”号挂出了一面类似请求不要攻击的旗帜,甲板上的日军随后向潜艇发炮射击,尽管这些反击并未对“鲈鱼”号构成实质性威胁,但表明日军已经从最初的打击中反应过来。8点45分,“鲈鱼”号发射第5枚鱼雷,“里斯本丸”号躲过了攻击。9点半左右,“鲈鱼”号发射了第6枚鱼雷。此时,日本空军的一架轻型轰炸机赶赴战场,向“鲈鱼”号投掷深水炸弹,“鲈鱼”号立刻潜入海中躲避,但并未远离。