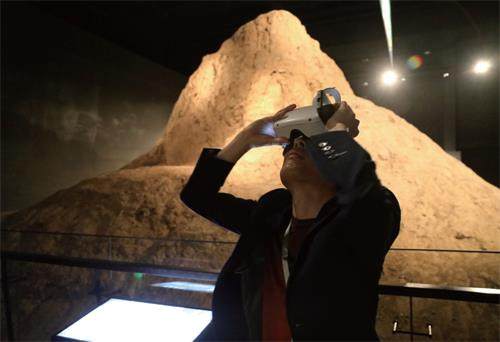

在位于浙江省杭州市的良渚博物院,游客戴上AR导览眼镜的瞬间,馆内地图便以全息影像的形式在眼前展开。玉钺、玉璧等珍贵文物从展柜中“一跃而出”,就连刻符黑陶罐的纹路细节都清晰可见。五千年前的良渚文化,曾经于展柜玻璃后一言不发,此刻却能随着参观者的视线流转,在虚实交融间纤毫毕现。

这一幕,正是中国博物馆在人工智能浪潮中迈出的创新一步。从沉浸式展览到数字人导览,从文物修复到预防性保护,AI技术正以势不可当之势悄然改写着中国博物馆的发展路径,让沉睡的文物“活”起来,也让传统文化在数字时代迸发全新活力。

AI展陈:让参观体验更生动

AI,即人工智能,包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理、机器学习、计算机视觉等领域,是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,也是与民生息息相关的关键技术。

当博物馆遇见AI,技术落地生根,展陈的边界便无限延伸开来。近年来,故宫博物院倾力打造“数字故宫”,在文物数字化领域实现重要突破。不仅完成了约92万件院藏文物的数字化采集,还构建起覆盖72万平方米的紫禁城三维全景模型。这些数据不但为文物保护建立可靠的“数字档案”,而且通过AI算法与VR技术深度融合,将600年的宫阙转化为可交互的文化空间。

其中,“全景故宫”VR项目备受观众喜爱。观众佩戴设备后,既能以鸟瞰视角纵览太和殿的巍峨气象,亦可“穿越”至目前故宫博物院尚未开放的乾隆花园。不仅如此,观众还可从多个角度观测故宫角楼“九梁十八柱七十二条脊”的建造过程,以“飞天入地”的全新视角认知一个更为立体的紫禁城。这种虚实联动的设计,让观众在由技术构建的“平行时空”中感受历史与文化的魅力。

位于山西的太原北齐壁画博物馆是基于北齐徐显秀墓的原址保护和展示而建的。如今的徐显秀墓被包裹在博物馆内,实现了恒温恒湿封闭保护。虽然观众无法踏足墓内参观,但是可以借助博物馆内的VR技术进行墓室漫游,沉浸式欣赏壁画;还能与投影墙上的壁画互动,寻找丢失的乐器、与乐伎共弹一曲;在“元宇宙博物馆”,借助一支小小的手柄,可以像“抓娃娃”一样拿起出土文物尽情观赏。

太原北齐壁画博物馆的工作人员介绍,壁画上穿着红色衣衫、戴着短巾的乐师,画师当时应该是忘记给他画笛子了。