一则金融圈消息引发广泛关注。近日,兴业银行私人银行在微信公众号发文,宣传其将展开“2025菁英实习计划”,高净值客户可通过高额存款,为子女换取名企实习机会。

具体而言,若新客户存入资金1000万元以上,或原私人银行客户新增资金500万元以上,即可让子女进入知名企业机构实习。企业名单包括摩根大通、中金资本、谷歌、微软、字节跳动等,覆盖金融、互联网、咨询、快消、传媒、汽车等多个热门行业。

5月26日,有媒体向兴业私人银行方面确认,该实习计划存在,报名已于上周结束。其后,兴业银行表示,近期该行私人银行部推出菁英企业实习计划,引发公众关切和媒体报道,该行对该项目在推广中表述不完整造成的误解,深表歉意。

考虑到2025年全国高校毕业生人数达1222万人,以及当下就业竞争激烈的现实,“存款换实习”的消息显得尤为刺眼。

和普通的储蓄与理财服务不同,私人银行主要针对存款百万级以上的客户,为其提供定制化的高端金融服务。有银行人士就表示,“存款换实习”不过是资源置换的商业操作。

但在就业竞争里,一个走快捷通道的人,势必剥夺其对手的机会空间。如果就业竞争也设置“金融VIP通道”,那影响就不仅局限在商业内部,而是损伤社会整体对于职业流动性和自我实现机会的期待。

这样的期待,本是我们的社会能够千帆竞发、百舸争流的源动力,不应容忍它受到破坏。

就业的卡位战

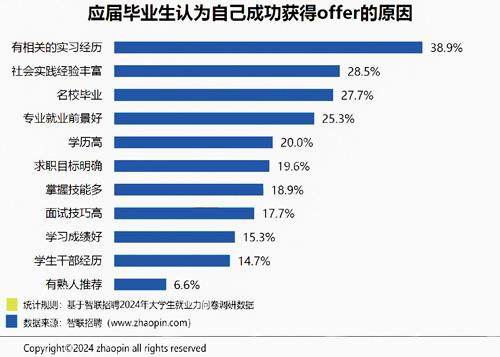

提前实习,在就业竞争中抢先身位,已经是当代大学生的共识。根据智联招聘发布的《2024大学生就业力调研报告》,38.9%的高校毕业生认为成功获得offer的关键条件是“有相关实习经历”,而就业前就有过一段及以上实习的毕业生,占比达78.4%。

当就业压力提早渗透到大学生活,实习已经成了一场预备赛。

有大学生在社交平台列出自己的规划:如果就业目标是进互联网大厂,那么大四时就应该具备级别相当的大厂实习经验,以此倒推,大一去“小厂”,大二或大三去“中厂”,每一环节不出错,才能最大程度实现目标。

“香饽饽”大厂也在不断前置校园招聘的“赛点”。一些头部互联网企业会在毕业年份的秋招、春招之前,通过上一学年的“暑期实习”提前掐尖。这样,求职者们要在毕业前一年的春季,过五关斩六将通过暑期实习选拔,而后争取转正—那么,留给“刷实习经验”的时间又更少。

在供需不平衡的情况下,付费实习的灰色产业链崛起。有媒体报道,一些大学生通过所谓“中介机构”介绍,花费数万元购买实习内推服务,结果遭遇打“黑工”、实习含金量低等陷阱。

一切的一切,都折射出大学生由“就业—实习”链条传导来的焦虑与挣扎。或者更普遍而言,为了谋取一份好工作的苦恼。