与“白日依山尽,黄河入海流”一样,有一些现代诗,我们也耳熟能详。

“我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人,是个过客……”

这篇被海峡两岸先后选入语文教材的《错误》,作为台湾新诗的经典代表作,与古典诗歌一样,被烙进中国人的语言、血液,成为一种文化DNA。

然而,与传诵两岸的名篇的命运不同,在上世纪热闹非凡的现代诗风潮,与写下这些诗篇的诗人一起,似乎逐渐被时代遗忘。

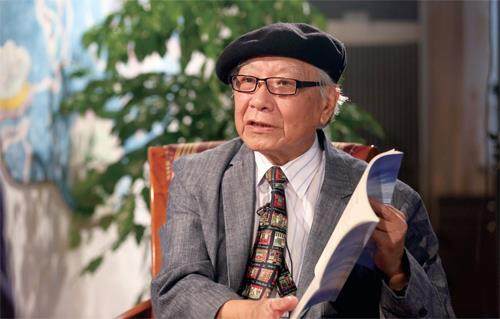

北京时间2025年6月13日下午4时,中国台湾诗人郑愁予在美国去世,终年92岁。

最后的消息之前,很多人上次听到这个名字,就是在语文课本。去世消息传来,网友们纷纷表示,原以为他早就不在人世了。

此时人们才发现,在忽略的角落里,他的历史与他的诗歌,一直跟我们的时代一同活着。

余光中、洛夫、痖弦之后,郑愁予也逝去了。中国台湾诗歌的黄金时代,那个为中国现当代文学贡献了宝贵财富的诗情岁月,又翻过了一页。

语文教材里的新诗

很多人知道郑愁予,是因为他是一位进入语文教材的诗人。

能够进入基础教育的教材,往往让人产生一种这位作家可被盖棺定论的误解。

作品《珍珠鸟》被选入语文课本的冯骥才,如今经营自己的社交账号,曾幽默地向喜欢他的小读者和大读者们称,自己还健在。

余华凭借《活着》早早地在文坛取得不容撼动的声名,也促成了类似的效应,在他近几年因社交媒体活跃在众人视野之前,也有不少大众读者以为他已是文学史上的人物—在史书上,已不在人世。

郑愁予自然也早已被写在文学史上,但他更特殊一些。

顺着索引,我们也许在诗歌的部类里找到他,翻到最后,他是唐诗宋词元曲白话运动之后,新诗的一位代表;也许我们需要在港台文学的版块里才看到他,他在岛屿写作,成就和故事,作为对大陆文学的一种对照和补充。

在文学史的靠后一章,在大陆视角里偏居一隅,地理和时间两个维度交叉的地带,是台湾新诗这块重要的文学宝藏。这场诗歌风潮,或者说文学运动,兴起于20世纪50年代初,从大陆移居台湾的纪弦创立“现代诗社”,覃子豪、余光中、钟鼎文等人创办“蓝星诗社”,洛夫、痖弦、张默主持“创世纪”,三个新诗(现代诗)流派引领了台湾地区诗坛,对台湾地区和新马华人文学创作都产生了深远影响。

新诗创作在宝岛还活跃着的时期,就有诗人怀着伤感预测,我们将会活在一个没有诗人的国度。郑愁予的逝世,在这个因诗歌不再重要而略显干涸的年代,却成为一种提醒:诗人曾来过。

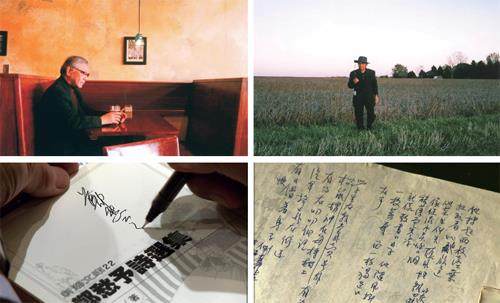

初执诗笔,他尚未离开大陆,历经战火,目睹贫穷。在苦难的土地上,14岁的他为劳苦的工人写下:“矿工一生下来,上帝就在他的手上画了十字。”经过老师将其解读为“十字镐”的表层比喻和“牺牲”的深层隐喻,他才意识到诗应该“并不只是用一些美丽的字句使之有一个庄严的外表,而更要有其内涵”,而在那成人的思考之前,天赋已经先理性一步到达这位少年头脑之中。

写诗之前,他叫郑文韬。最早,他用笔名“青庐”;后来读到《楚辞》的《九歌》里“目眇眇兮愁予”,又读到辛弃疾“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”,他想,愁予是最适合自己的笔名,以此写作。

这确凿是一个恰当的笔名,因他的写作继承了一种文脉,从他盛赞“音乐性很强”的《楚辞》中来,从可被吟唱的曲词中来,从大陆中来,从故土中来。