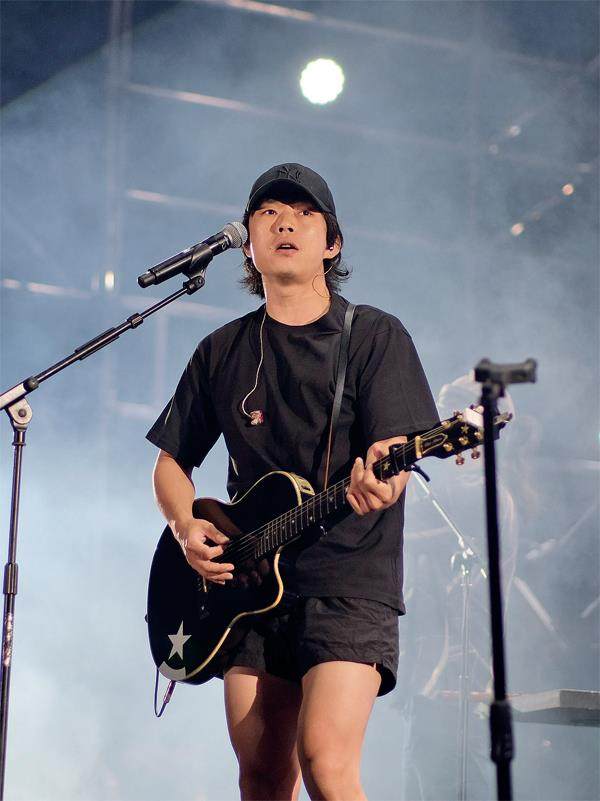

互联网的记忆,总在不经意间乍现。几年前出现在《我是唱作人2》中的综艺片段,如今已成为各大社交媒体上的热梗来源。

原始视频是这样的:歌手马頔一脸笃定,对着镜头说,“《南山南》那种歌,说实话分分钟写出来,不用一星期,三天。为什么我不写了?(轻抚式打脸)爷们儿要脸,咱是一北京孩子,首先得对得起自己。”

随着视频爆火,“要脸的爷们儿”也在自己的个人账号上回应。他说在当天录制前,事先已经小酌,等入镜时,自己“上劲儿”了,才有了这个名场面。这一语境下,“北京孩子”的言论似乎可以归为酒话,但与此同时,很多人又不禁慨叹,属于《南山南》的那个时代好像真的已经过去了。

纵使马頔现在花费更多的“分分钟”,也未见得能博得挑剔的音乐听众们的青睐了。相较于短视频音乐在人们生活中的渗透程度,民谣的受众影响力正在逐渐减弱。

流传的民谣,

一步步走入流行

民谣上一次出圈,大概在2020年。

那一年,《乐队的夏天》还是综艺界的“香饽饽”。参赛阵容里,与各式摇滚乐队相比,唱民谣的“野孩子”显得安静得多。在晋级赛阶段,他们拒绝改编流行的“网络神曲”,最后选择退赛。走下舞台前,他们讲,“真正的民谣不是流行,是流传。”一阵热议后,民谣又归于沉寂。

按照较为粗糙的划分方式,“野孩子”是第二代民谣,新城市民谣。与周云蓬、小河等人一样活跃于20世纪90年代末到21世纪初的他们,热衷表达的是疾驰的时代下个人的困境。这群人唱服务员、仓管员的生活遭遇,也唱对社会新闻的见解。

彼时,他们更多活跃在夜间。喝酒、舞会、弹唱,是他们聚会的关键词。他们有愤懑,有激辩,最后又让那些稍显文学化的音乐母题随着宿醉而被忘却。在民谣商业化氛围尚未变得浓厚时,他们诠释的民谣,是根植于现实的,是满富生命力的。

将时间指针再往前拨动,第一代民谣人的影响力无需赘述,提几个名字,人们就能回到“白衣飘飘的年代”。