摄影师曾瑞对于文学的兴趣萌芽于童年,写诗对他而言是情感的出口和疗愈手段,摄影则是他在大学期间摆脱困扰自己的情绪,与世界重新建立联系的媒介。从复旦大学中文系毕业后,曾瑞远赴美国,在旧金山艺术学院摄影系获得硕士学位,如今又重新投入学术研究中。

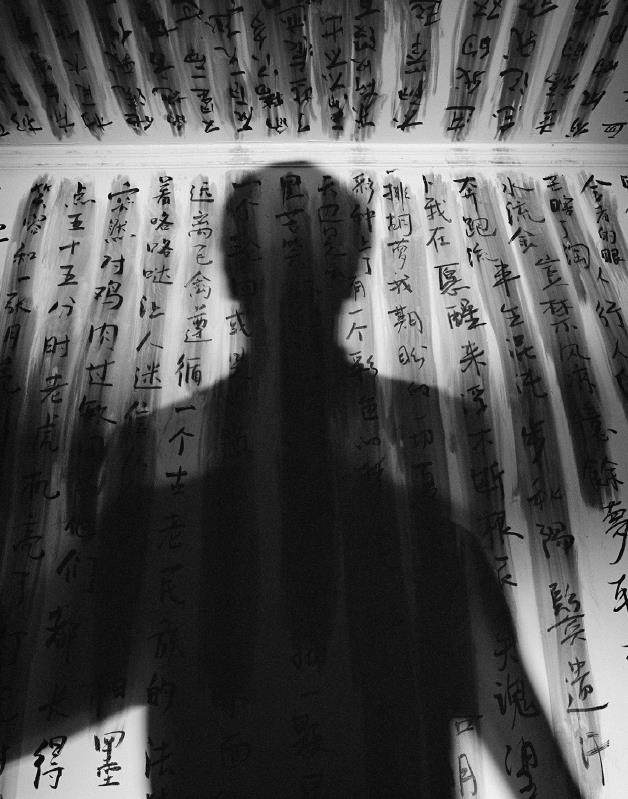

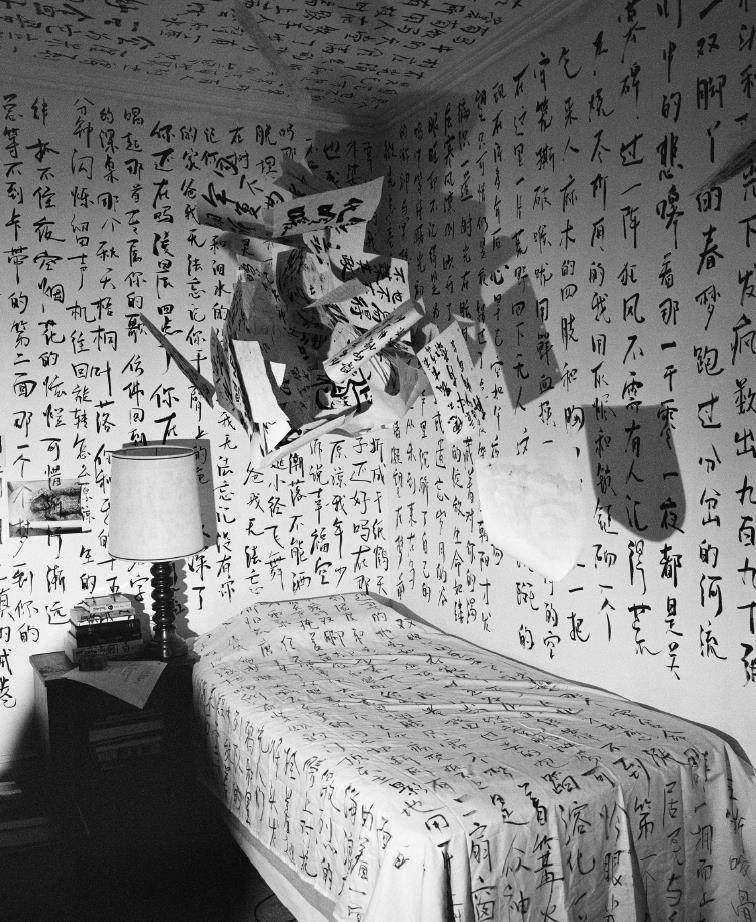

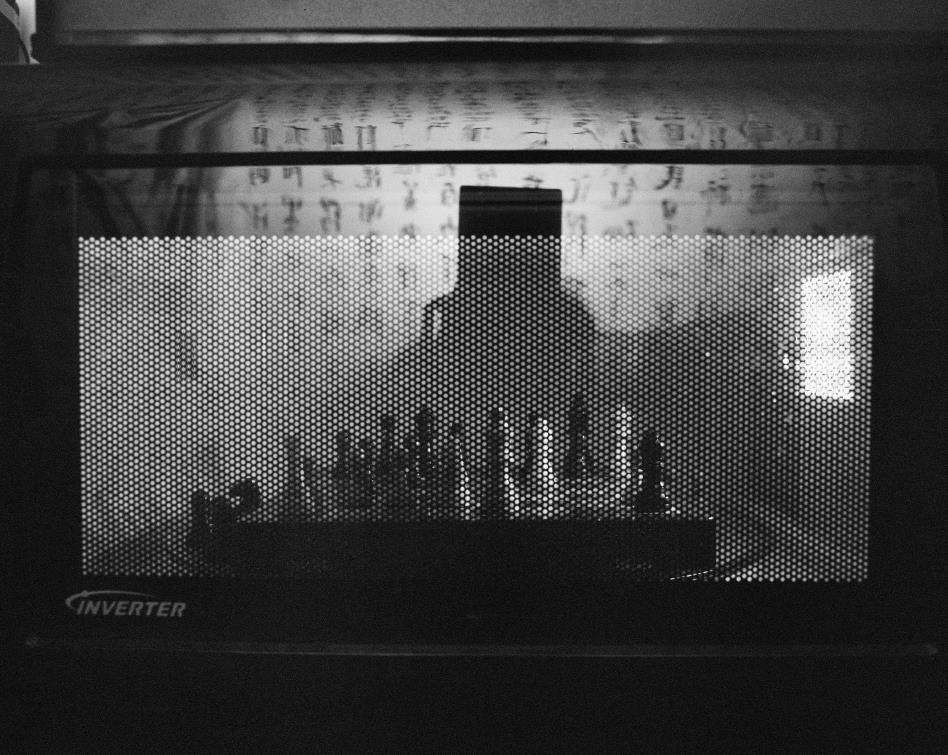

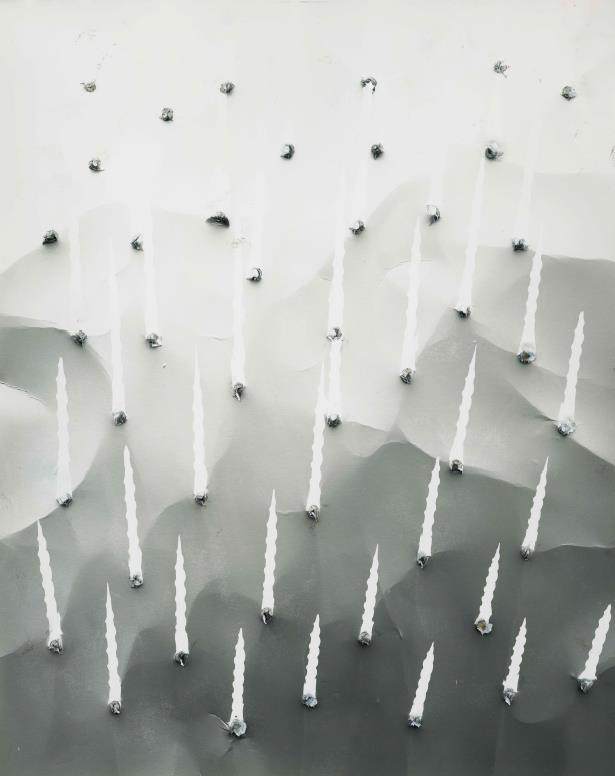

《一粒诗》是在身处异乡的状态下的创作,用诗歌和摄影书写他真实的一面,描写想象、欲望、悲伤……《视不可见》关注图像语言的可见性和不可见性,探讨当图像作为一种独特的语言形式时,审视与解读视觉化的“不可见”之物时能否获得与用传统语言思考完全不同的见解,以及如何重塑我们的认知。

INTERVIEW

摄影之友×曾瑞

从什么时候开始对文学、语言和摄影产生兴趣的?

曾瑞:我对文学的兴趣可以追溯到童年时期,大约是在小学阶段萌芽的。在那个年纪,由于家庭环境的缘故,我经常独自在家,没有太多陪伴,也很少参与户外游戏活动。于是,我自然而然地把大量的时间都投入阅读小说当中,在文字构建的世界里寻找慰藉与乐趣。随着阅读量的积累,我开始尝试模仿已读作品的风格,创作一些自己的诗歌。这种创作习惯逐渐发展成为一种持续的热爱,我特别喜欢写作诗歌,也乐于尝试一些具有实验性质的意识流文字创作。

摄影则是在我大学本科期间才开始接触的。那时候,由于经历了一些意想不到的外部变故,我的心理健康状况出现了较为明显的问题。那段时间里,我整日沉浸在抽烟、喝酒、听音乐、写诗的生活中,浑浑噩噩地消磨着时光。为了摆脱这种自我封闭的状态,我开始在朋友的带动下接触摄影。这个决定最终成了我的一个转折点——为了拍摄照片,我不得不强迫自己走出家门,重新与外界建立联系,与他人进行互动。在这个过程中,我的情绪困扰逐渐得到缓解,也由此真正踏上了摄影艺术的探索之路。

可以和我们聊聊您研究的图像语言学吗?

曾瑞:所谓“图像语言学”是一个内涵丰富且边界开放的研究领域,其理论基础可以追溯到 MJT 米歇尔提出的“图像转向”这一重要概念。在传统的艺术批评实践中,我们习惯于运用语言符号系统对艺术作品进行系统性拆分和解构,通过语言文字来描述和理解视觉元素,从而确立视觉作品的艺术价值并实现有效的艺术交流。然而,随着科技的快速发展,当代社会已经构建起一种全新的信息传递模式,使得图像本身能够作为独立的“语言载体”,直接承担信息传递的功能,无须经过繁复的语言转译过程;这种发展更进一步延伸到了人工智能领域,如 AIGC 技术中的从文本到图像生成,展现了语言与视觉之间的直接转化能力。

这种变革在网络环境中表现得尤为明显,视觉语言逐渐发展出了其独特的表达特征和运作规律。例如,人们越来越倾向使用视觉元素来进行身份展示和自我表达,或者通过图像直接传达关于特定场所和物品的信息,而不再依赖文字描述。这使得视觉语言已经深深植根于当代网络文化之中,成为其不可或缺的核心要素。因此,当我们试图研究和理解某一特定的网络文化现象时,对其中的视觉表现形式进行深入分析就变得尤为重要且不可回避。若想全面把握网络文化的发展脉络,我们必须重视并深入研究其中的视觉语言系统。

文学和摄影有哪些相似之处?可以结合作品具体谈谈您是如何借鉴文学上的表达手法来进行摄影创作的吗?

曾瑞:文学和摄影我认为是一体两面的关系,二者都是探索和表达人类经验的独特方式。