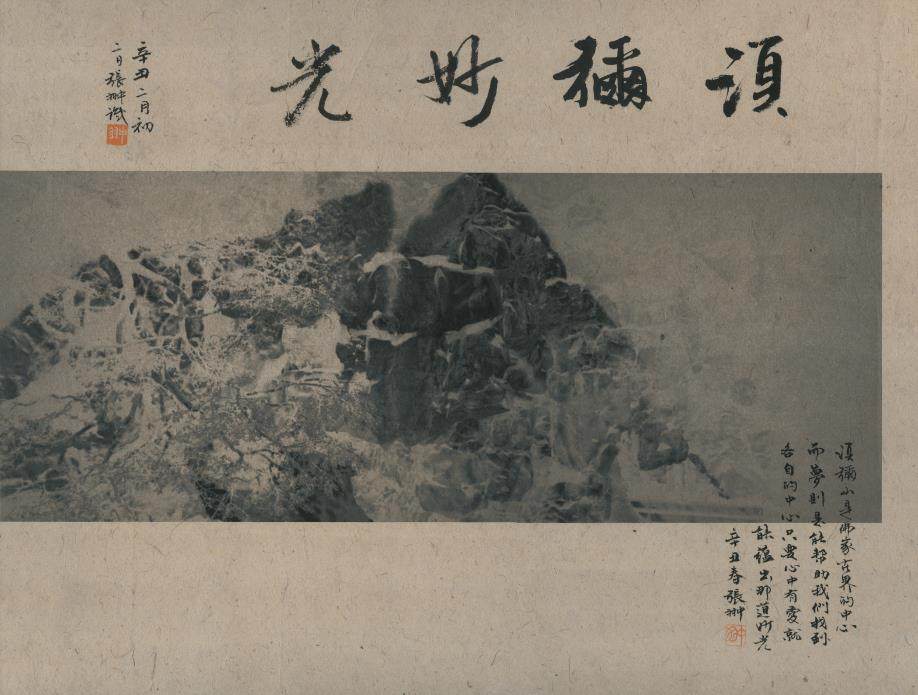

张翀×曹梦芹

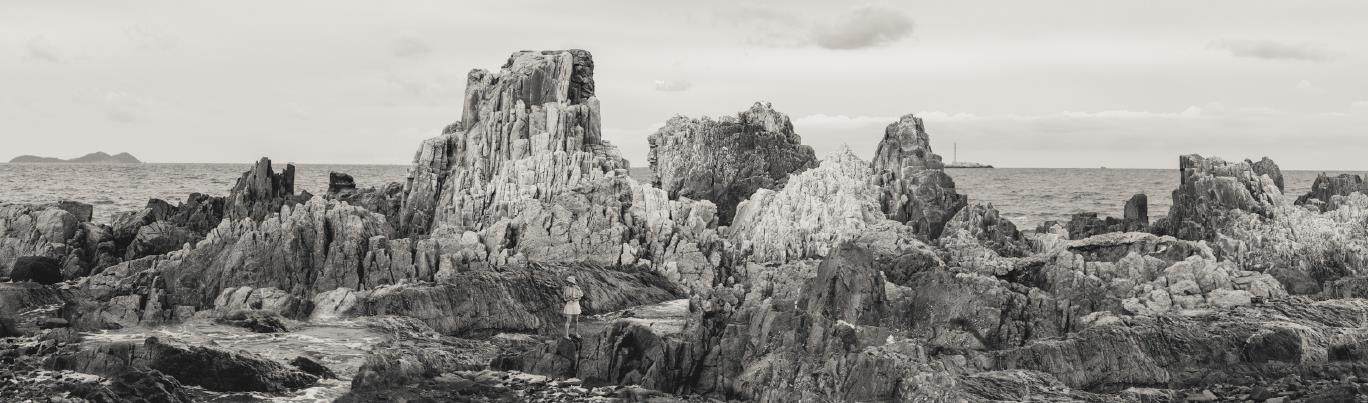

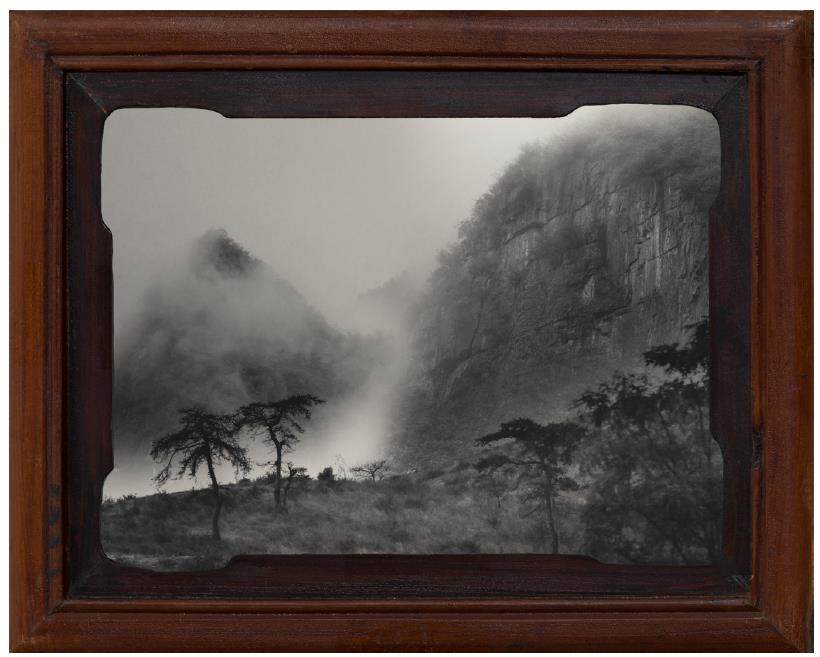

《须弥妙光》原本是视觉艺术家曹梦芹眼中的一张“废片”, 书法家张翀灵光乍现,用文字的指向性重新赋予照片物象意义。默契成就了这幅作品,它也承载着二人的友谊佳话。除了与张翀同题唱和,曹梦芹还与艺术家方霄鹤组成摄影组合“方梦芹”。他还曾辅助语言学家、图像学家倪亦斌建设中国古代艺术图像多模态语料库,摄影时以佛造像、山水等传统母题为载体,创造“时间与空间的同框”,正是和这段经历有关。

曹梦芹的影像创作,总是与具体的人物相连,与不同领域的专家学者合作也让作品流露更多“妙光”。受此启发,这次我们特别邀请了中国传媒大学从事语言学研究的张未然副教授,以及香港理工大学中国语言文学专业的硕士研究生王克帆,一同采访曹梦芹和张翀两位艺术家。

INTERVIEW

张未然×张彤雨×曹梦芹

张未然&张彤雨:您最初的专业是微电子,2004 年开始进行摄影创作,2010 年起学习(中国古代)图像学,后在上海外国语大学担任过学术编辑并且主持了“中国传统吉祥寓意多模态语料库”的建设。哪些因素促使了这些转变的发生?何时开始对语言学产生兴趣?是如何想到用语料库语言学的方法来进行摄影创作的?

曹梦芹:所有这些事情都是和一个个具体的人相关联的。开始有志于摄影是因为在北京钱粮胡同里的驯鹿咖啡认识了香港摄影师梁嘉辉,他曾追随罗伯特·弗兰克(Robert Frank)学习摄影。开始学习语言与图像是因为认识了语言学家、图像学家倪亦斌。倪亦斌博士 20 世纪90 年代早期于伦敦大学学院(UniverstyCollege London, UCL)英语系取得硕、博士学位,并加入著名语言学家格林鲍姆(Sidney Greenbaum)所创立的国际英语语料库(International Corpus ofEnglish),90 年代中期开始任教于新加坡国立大学(National University ofSingapore)英语系并主持国际英语语料库新加坡站(International Corpus ofEnglish, Singaporean Component),21 世纪初完成图像转向,主要从事叙事图像研究。图像学中的意义研究与语言学中的语义、语用分析之间在方法论上有着许多的相似之处,因此在我辅助倪亦斌博士工作的 15 年中会大量借助语料库的方法与工具来进行图像研究,例如我们创立的“中国传统吉祥寓意图像多模态语料库(Multimodal Corpus of ChineseAuspicious Images, MCCAI)”便是其中的代表作。

张未然&张彤雨:结合您自己的经历,您觉得学术研究和艺术创作有怎样的共通性和差异?如何定义自己的多元性?

曹梦芹:如果我们把学术与艺术看作是思维活动光谱的两端,那么站在这个光谱的中间点,它一端是对已存在的经验世界的认识,是对于“已然”的认知;另一端则是对于“尚未发生”的期许,是对于“未然”的创造。在这个层面上,认知的末端可以看作是创作的始端,每一次做作品都是从这个奇点开始的。从另一个角度来说,尽管语言(学术)可以描述艺术,但我并不认为艺术仅仅是学术的视觉再现,作为艺术载体的艺术品所蕴含的材料、工艺特性,还有类似诗歌带给人的“诗意感”这样的形而上学意义上的不可言说之事,都是艺术的各个侧面。

张未然&张彤雨:“方梦芹”组合在 2018年举办了展览“文字与图像”,您如何理解文字与图像之间的关系?

曹梦芹:这个展览主要讨论了在一件作品中图像与文字的位置关系的问题,是一个纯形式研究的展览。具体来说,文字是作为被拍摄对象共构了图像部分?还是单独被书写在作品上?如果是书写的话,是写在画面里还是写在画面外?它与中国传统艺术中的题跋形式是等价的,还是可以被看作是图像性的,抑或是当作符号来看待?此时它与图像是什么关系呢?这个展览中的作品便是关于这类形式问题的视觉化呈现,几年后与张翀合作的“园野佛踪——与张翀的同题唱和”展览则将问题具体化至“同题”,讨论书写/文本与图像在同一个意义主题框架内的表现。

张未然&张彤雨:“描写”与“解释”是语言学研究的两个重要的方向,摄影作品是否需要描写与解释?

曹梦芹:由于倪亦斌博士是做指称理论的,因此我在对物质世界再现的这类作品中更习惯从“描述 vs. 指称”的角度来讨论。例如:《豫园》这幅作品,作品名是一个专名,假使在这里我们都认为作品名是作品的组成部分,那么在这个层面上,这幅作品是指称性的。如果忽略作品名只看图像的话,显然它是在向没有去过豫园的观众(视觉)描述豫园;向去过豫园的观众描述曹梦芹心中的豫园是什么样的。我想利用这件具体作品中表现出的这种“指称-描述纠缠”现象来回答这个问题 —— 当观看者对作品意义的解读诉求是建立诸如“它是什么?它是谁?这是哪里?正在发生什么?”这类从图像到语言的对应关系时,我们便倾向于它是指称性的。就像当人们看见《豫园》画面中的玉玲珑石形象时,便知道这个石的形象表征了豫园,那么在这个层面上的意义解读就完成了,关于豫园的其他信息也就无须描述或解释了;当观看者无法完成从《豫园》到豫园这个园林的指称,那么作品名或其他语言信息便是对图像的描述或解释,用以帮助观看者建立指称关系。是否存在指称性,或者说指称性对参与解读作品是否重要在不同的作品中有着不同的情况,在《豫园》中指称性是重要的,它是艺术家的意图(artist intention)—— 假使不知道图像所指称的园林,便无法通过(无论是文献还是实地)比较发现《豫园》中的豫园在物质世界中并不存在,作品中的豫园实际上是由豫园园林中的各处景致集锦而成的。

张未然&张彤雨:从认知语言学角度,您的作品如何激活观众的多模态感知进而影响对作品主题的理解?

曹梦芹:总体而言,是否采用多模态是以每一个模态的功能为出发点的,有一些作品会涉及静态图像、动态影像、文本、书法、声音、装置等模态,此类作品的呈现很依赖于展览。以在 OFOTO 展出的综合影像作品 Ain't Misbehavin' 为例:作品名取自一首大爵士时代的同名歌曲,歌曲与歌名都与作品内容相关,且在影像部分中女主角有演唱戏份,所以视频与声音模态就必不可少了。