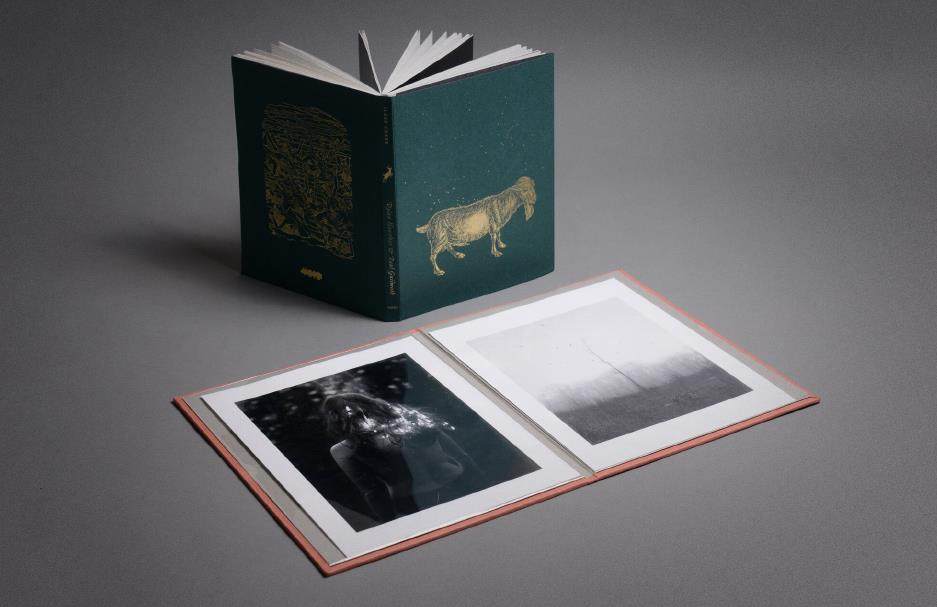

前阵子看到摄影师丘在深圳个展的消息,又读到他与策展人的对谈中提及“复魅”,不禁心有戚戚。虽无法到现场观展,但前两年倒是收藏了丘的摄影书《毋墟》,正是展览中的一个系列。《毋墟》是丘花八年时间完成的作品,作为一直生活在南方的客家人,丘多次前往北方寻找与祖先之地的隐秘连接。丘的这些黑白影像中并没有强烈的光影效果,而是呈现出低反差的丰富灰度,使人难以一眼看透。正如《毋墟》的责编郑幼幼曾写道,“……图像碎片在书中作为亘古时空遗落在当下的镜像,仿佛沉浮于时空长河中不断闪亮的灵光……那些仿佛自有魂灵的河流、湖泊、接引鸟、建树、雷电、山脉、暮色、狐狸、月亮、冰川、佛窟、废墟、坟墓、尸骨、胡杨等,让人忘却来路,迷于归途。”这正是“复魅”。在今日,越来越多的摄影创作以调查研究为核心,当影像生产的过程变成了展厅里罗列的文献,摄影便仅仅成了调研过程的佐证,变得过于理性,乃至乏味。与这一趋势相反,丘的影像保留了摄影的神秘性,呈现了那些可感知却无法证实的隐秘存在。幸运的是,丘并不是唯一尝试“复魅”的摄影师,从国内到海外,还是能够看到不同创作者试图将不可见的世界的可能性带回到眼前。

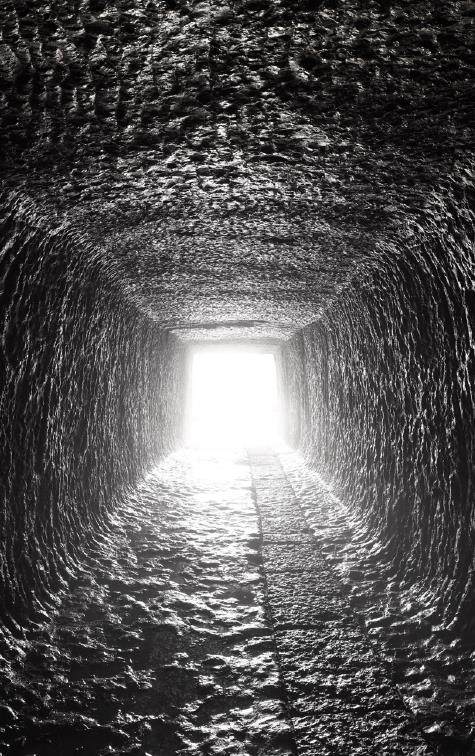

中国摄影师塔可用摄影回应了从古延续至今的信仰,在其开始于 2017 年的“洞天福地”项目中,他孤身一人探访了中国自古被称为“洞天福地”的名山胜地,这些被认为是“庇护、修炼与得道升仙之所”,在道教思想和文化中极其重要,相关记载最早出现在晋朝上清派的道书之中。洞天福地的理论后来被唐代司马承祯(647—735 年)和杜光庭(850 — 933 年)发展完善,现分为“十大洞天、三十六小洞天、七十二福地”。当洞穴的黑暗屏蔽掉视觉与听觉,毛孔张开,体会洞天的通灵感,当然,塔可的目的并非记录任何正在进行的修炼甚至飞升过程,而是呈现了提供人们超越现世的可能性的空间,比如,在《福地—穿山之光》这幅照片中,一束光刺破黑暗,照出一个有着明显人工开凿迹象的石质隧道,光源在这低矮通道的另一头,但这神秘的光来自哪里?或者说,光的那边是什么?常识告诉我们,那应当是洞外的自然光线,但照片的氛围和洞天福地这类地点本身的历史则暗示,那有可能是来自神仙维度的光。塔可的黑白影像没有任何投机取巧,但其氛围总是让观看者平添敬畏和期许,借由他的相机之眼,观看者似乎能化身为古时候的朝圣者,感受到在洞天福地中通达上天、获得顿悟的渴望。

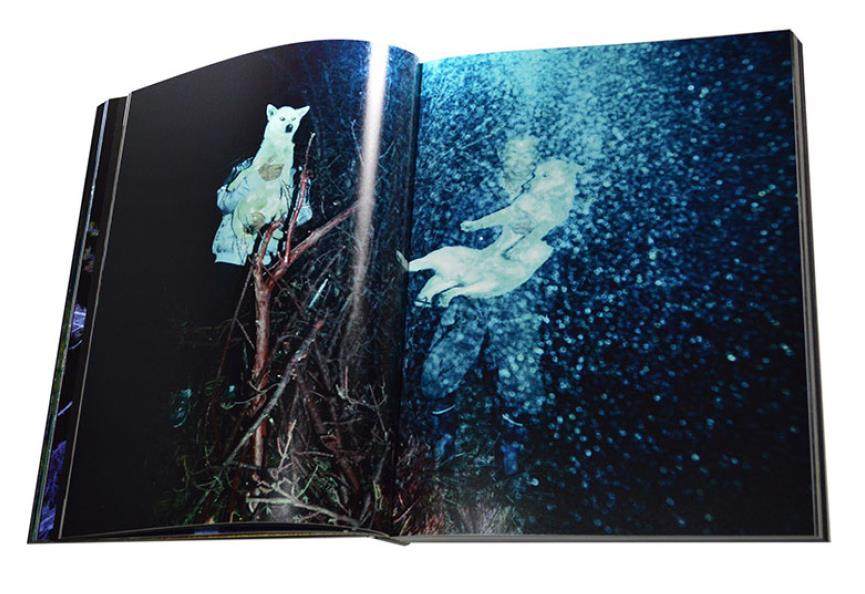

日本摄影师志贺理江子(Lieko Shiga)2013 年出版的《螺旋海岸》(Rasen Kaigan)同样拍摄于一个特定的地区—日本东北地区宫城县的北釜村,但她的意图并不是探究这个地方本身的信仰和文化,而是借这一地点创造人与幽灵鬼怪杂居的世界,既像是远古的回响,又仿佛预示了未来,或者只是摄影师自己的想象和梦呓 ?无论我们怎样理解,都免不了受到吸引,日本摄影前辈筱山纪信曾评论她的作品充满魅惑感,是“虚构与真实的结合,完成想象的超越,理解看不到的真实”。利用光和精心的设计来营造超自然的场景是志贺理江子一贯的手法,她在 18 岁时就以弟弟为模特拍摄了“钢琴”组照,黑白照片中男孩对着空气弹奏钢琴,指尖流转出一系列闪光。放弃后期制作,直接在拍摄前使幻象的雏形呈现,正是这样的艺术偏执让志贺理江子的作品难以捉摸,看起来“不真实”,却又难以简单地斥之为“虚假”。

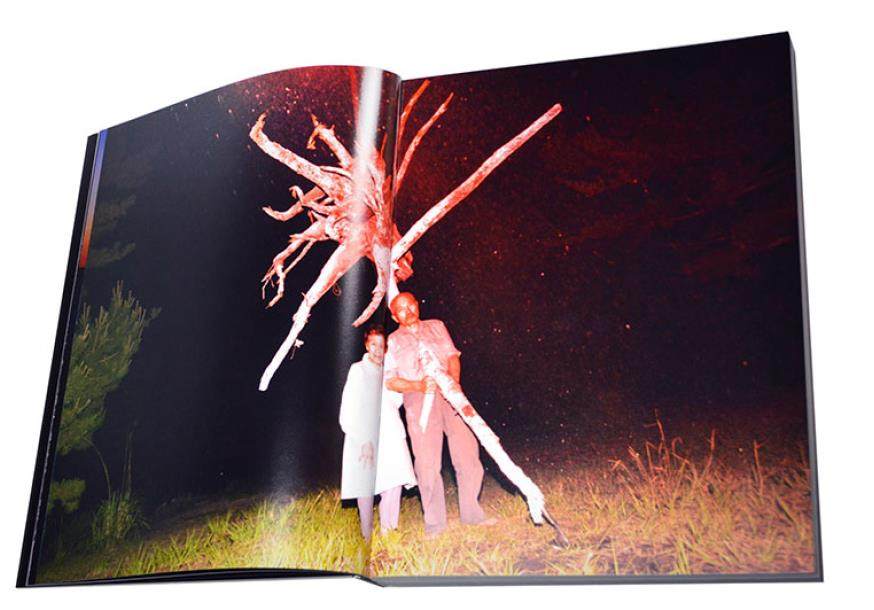

2008 年,志贺理江子搬到了宫城县沿海的北釜村,她在这个小社区担任了官方摄影师的角色,记录当地的节日和其他官方活动,后来他们经历了 2011 年的日本 “3·11”大地震,在这片令她即便不做摄影师也想在此养老的村庄中,约 400 位居民中有 51 人因海啸丧生。《螺旋海岸》中的照片都拍摄于大地震之前,但翻阅这本书,海滩上犹如英国古代神秘麦田圈的螺旋划痕;紧接着是仿佛在祭典中被献祭的年轻人;一位老人被大树贯穿胸膛,而妻子平静地挽着他,走在他身旁;老妇人坐在星空背景布前,一双幽灵的手环抱着她……一页接一页诡异的图像,就像是一曲提前排演的挽歌,又像一次集体灵异事件的记录。作为一种叙事媒介,摄影不连贯、碎片化的优势被志贺理江子充分发挥出来,照片与照片直接地跳跃或者联系,敲开了潜藏在人们内心的故事与想象。志贺理江子热衷于使用光斑、过度曝光等貌似缺陷的手法,不是为了遮掩照片执导的“破绽”,反而是意在去除摄影的过度真实感。显然,她并不在意观看者是否相信这个鬼魅世界的真实存在,甚至在访谈中坦诚拍摄是事先的设计,但打开《螺旋海岸》的时候,我们就已经悬置了怀疑,带着期许又恐惧的心情,加入了她导演的这场“百鬼夜行”。

美国摄影师组合保罗·吉尔莫斯(Paul Guilmoth)(现用名为 Pia Paulina Guilmoth,其创作《沉睡之溪》和接受采访期间使用的是 Paul Guilmoth,因此本文均采用曾用名。