“Timewon’twork.”母亲去世后,李昀鋆更新了朋友圈的个性签名,并一直保留到现在。

2014年7月25日,李昀鋆的母亲没有任何预兆地突发中风进了医院,第二天就陷入了昏迷状态,4天后猝然离世。当时的李昀鋆还是复旦大学的一名研一学生,母亲只有60岁。

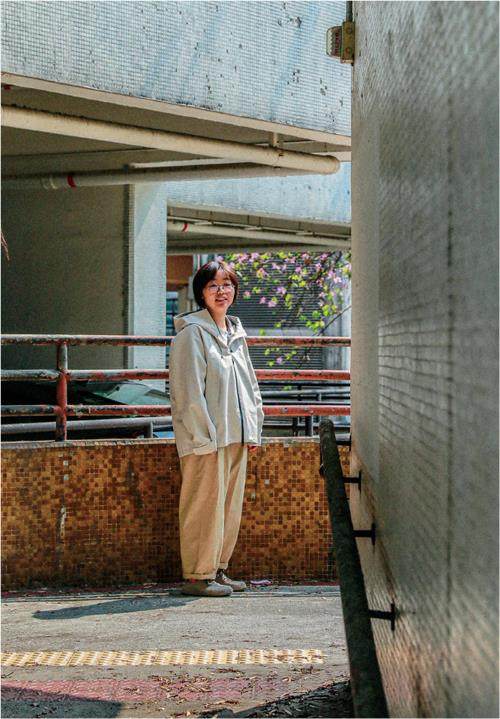

李昀鋆形容这件事把自己的人生“清晰地劈成了两段”。在那之后,她依然看似正常地生活和学习,顺利申请到了香港中文大学社会工作学系的博士生资格,但她从此陷入了无止境的哀伤之中。

李昀鋆将哀伤形容为自己皮肤上的文身,她个人简介的第一句话便是“一位为母亲离世而哀伤的女儿”。在她的新书《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》中,她这样描述丧亲者的哀伤:

“我们的哀伤深入每一寸骨髓,它就像心里的八级地震,而且余震一直都有。每一个夜深人静的时候、每一个生命的低谷、每一个新春佳节/过世父母的忌日……甚至是每一个我们独处的时刻或取得每一个人生成就的时候,都是余震被触发的时刻,哀伤从心底的裂缝里跑了出来,抓住我们。而我们却什么也做不了,只能无力地等它自己‘过去’。”

母亲的离世改变了李昀鋆之后的人生。她的博士论文选择研究丧亲者的哀伤,她想知道死亡、丧亲和哀伤究竟是怎么一回事,给自己找一个答案—她将其称为一项“自私的研究”。在2017年8月至2018年9月间,她访问了44位年轻子女,在父亲或母亲离世时,他们的平均年龄仅19岁,接受访谈时的平均丧亲时间为5.37年。

2020年,李昀鋆完成了这项研究,并在今年3月基于自己的博士论文出版了《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》这本书。可即使做完这一切,李昀鋆也并未获得期盼中的答案,她依然没有与失去母亲这件事和解,哀伤也始终没有被治愈。

李昀鋆不太确信自己研究的意义,在研究的最后,她无法给出明确的指引,告诉丧亲者如何“解决”哀伤。但她希望丧亲者至少可以知道,他们并不孤单。她希望更多人可以理解,一个至亲的去世会带来多大的冲击,而“节哀顺变”永远不是一句好的安慰。毕竟我们所有人都曾经是,或将是,与哀伤共处的人。

以下是李昀鋆的自述。

原来死亡是这个意思

在母亲离世之前,我几乎没想过死亡这件事,我总觉得死亡离我和我的家人很远。我经历过外公外婆的离世,但他们年龄大了,和我的关系也不像母亲和我那样紧密,我没有那么强烈的情绪。在我的认知里,死亡是有时间顺序的,爸爸妈妈至少也会活到外公外婆那个年龄,完全没意料到死亡会这样突然降临。

妈妈去世时我还在读研一,因为学的是社会工作,自己也做过临终关怀的志愿者,我以为我能处理好之后的事,我以为我有好好和她告别。

葬礼结束后,我好像回到了一个正常的世界,我继续准备雅思考试、写研究计划、申请PhD。所有事情都在正常推进,但我自己知道,我在经历一种从来没有体验过的情绪和感受。

我变成了一个超级能哭的人,每天都会哭。大家都认为我是一个看起来很开心的人,但当我自己一个人的时候,我就会想起妈妈。最开始我会反复想起在医院发生的事,后来我会无缘无故被各种东西触动,可能是听到了一首歌,或是看到了一个很像她的人—只要突然想起来这件事,意识到妈妈真的死了,我就会开始哭。哀伤就像一个我之前从未见过的陌生人,它突然闯入了我的生命,从此就不走了,只是没人知道它的存在。

我第一次真正意识到,原来一个人的死亡是这个意思。虽然我知道死亡这两个字怎么写,我也知道她死了,但只有在漫长的生活里真实感受到这个人不在了的时候,我才知道死亡到底意味着什么—我无论用什么方法都不可能再和她产生联系了,而之前在医院经历的只是死亡的一个片段。我原来每天都会和妈妈打电话,我还记得当时我的话费套餐包含每个月300分钟的免费长途电话,但现在我知道那个电话是打不通的;以前我买一张火车票就能回去看她,现在即使回去也看不到她了。

现代社会越来越便捷,我们好像总能解决各种问题,只是看是否有资源、是否努力了。即使这次高考没考好,我下次再考,总会把难题解决的。但在经历亲人死亡的时候,你会发现死亡是解决不了的,有很深的无力感。这个题错了,但是无论你怎么努力,无论想多少方法,都不可能再有机会重新做一次。你会突然发现,这个世界上真的有一个界限,这个界限是你怎么都过不去的,真实经历这种感觉的时候,人是特别绝望的。

我之前并不是个容易哭的人。我开始对自己感到困惑,甚至觉得自己有点不正常,但我的知识体系和身边的人好像都无法帮助我,没有人告诉过我经历了亲人离世之后我会怎么样。

作为一个社工专业的学生,我去过很多NGO,给不同的人提供服务,但我根本没有听说过给丧亲者提供的任何服务。那时候我并不认为自己需要帮助,但又觉得自己状态很奇怪,不知道应该怎么处理我的哀伤。

这种困惑的状态持续了一年,这一年也是最难熬的。我其实是想倾诉的,尤其希望家人之间可以互相倾诉。因为受过社工的训练,我一直有意识地在家庭里倾诉,希望彼此安慰,我会主动告诉爸爸我其实很想念妈妈,春节团聚的时候我也会说,“妈妈不在了,还挺难过的”。但可能因为他是男性,情感没有那么强烈,我们的哀伤节奏也很不一样。

我爸爸在妈妈去世两个月后就开始相亲了,半年后已经有了一个稳定的对象,这对我的打击特别大。我明明一直把我内心最真实的哀伤展现给他,告诉他女儿一直放不下母亲,没想到在他看来妻子原来是很容易被替代的,很快就有另一个陌生的女人来填补妻子的位置。那时我有一种强烈的被背叛的感觉:这个父亲还是我认识的父亲吗?

从这件事开始,我就不再和爸爸倾诉我的哀伤了。