最近整理编辑研究工作资料,清理出我在从事《邓小平年谱(1975—1997)》编辑过程中的一些资料。翻阅这些资料,编辑往事不断浮想在眼前,内心感慨不已。这部冷溶、汪作玲主编的《邓小平年谱(1975—1997)》(以下简称《年谱》)已出版20余年,发行数量逾11万套,获得各方面的好评。现将这些资料结合我的编写感受整理成文,也算是对编辑出版这部书稿的纪念。

一、编写始末

邓小平《年谱》的编写工作,从1996年开始到2004年4月结束历时8年。集中力量编写,是从2000年初开始到2004年春截止,并于2004年7月正式出版。

为什么要首先编写邓小平最后22年的年谱?这既是从实际情况出发,更有现实需要。2000年2月,中共中央批准中央文献研究室计划在邓小平同志诞辰100周年时编辑出版年谱的工作规划,由于时间紧迫,编写组不可能在这么短时间里编写出反映他整个生平、思想和业绩的年谱,只能选择一个时期。这样,理所当然地要选择他一生最辉煌的晚年时期。

编写他晚年时期的这部年谱究竟从哪一年开始呢?经过反复研究,编写组认为,邓小平复出工作的1973年或者已经担负重要责任的1974年为起始点均不是最佳选择。到1975年,邓小平已经开始全面主持党政军工作,这是他开辟中国特色社会主义道路的历史起点,也是邓小平理论萌芽的起点,应成为年谱编写的起始点。

为了保证年谱的资料性、学术性、思想性和科学性,编写组从编写工作启动之日起,就在全国范围内开始了撒网式的,但又目标明确、有重点地搜集材料的工作。首先,要广泛地收集文献档案资料,并将收集的重点锁定在中央档案馆、中央办公厅秘书局、中央军委、中国科学院和在京中央国家机关近50个部门和单位的档案部门。这些部门和单位提供的档案材料,主要是邓小平在党政军会议上的讲话、领导人之间的谈话、邓小平听取汇报时的谈话、邓小平会见外宾时的谈话和他对各种重要问题的批示。编写期间,仅中央办公厅秘书局就向编写组提供了邓小平在中央政治局常委会会议、政治局会议、中央工作会议上的讲话和对一系列重要问题的批示、指示等1100多件。这些文献档案材料十分珍贵,成为我们编写年谱最基本或最主要的材料来源。其次,在编写工作启动后,编写组就会同中央文献研究室档案部门先后前往西北、东北、华东、西南、华北和华南等邓小平视察过的10多个省、自治区、直辖市,甚至远赴俄罗斯、新加坡等地收集材料。通过上述全面系统的搜集档案材料工作,编写组所掌握的邓小平文献档案资料多达近万件,大多数内容没有公开发表过,记载了许多鲜为人知的历史情况。

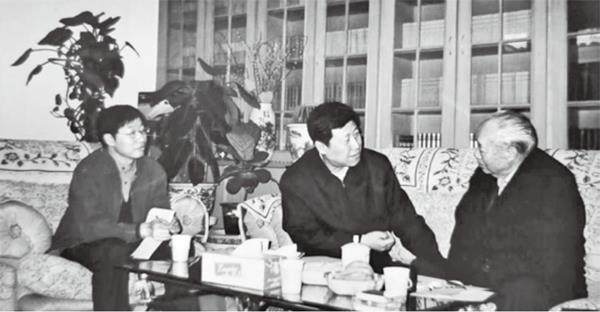

同时,编写组还十分重视对回忆材料和口述史料、知情人工作日记的收集工作。先后采访了汪东兴、邓力群、于光远、黄菊和徐匡迪等上百位重要当事人,以及长期在邓小平身边工作的王瑞林、张宝忠等人和邓小平的亲属;参阅了宋任穷、陈锡联、秦基伟、洪学智、李德生、张震、张爱萍、叶飞、谷牧等老同志和有关部门组织撰写的为数众多的回忆录、回忆文章以及工作日记与台历等资料。

通过上述工作,搜集到的这些全面系统、翔实准确的文献档案资料和书籍报刊资料,为编写《年谱》打下了坚实的基础。

在全面系统地占有材料的基础上,编写组以《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为指导,对资料进行梳理研究、如实编写条目内容,还对出现的人物、事件逐一注释,对存疑的史实多方考证,匡正了一些书籍和人对一些问题的误传、讹传,澄清了一些基本观点。在确保史实准确的前提下,编写组还吸收了理论界、史学界对一些问题的最新研究成果。这部年谱,共有3525条内容、1649条注释,计102万字。

年谱征求意见本印制出来后,编写组多次就年谱内容征询中央组织部、中央统战部、外交部、科技部、国务院台湾事务办公室、中国科学院、中国人民解放军总装备部等权威部门的意见,征询了郑必坚、龚育之、王梦奎、侯树栋、黎虹、朱佳木、冯蕙、力平、程中原、刘武生等权威专家的意见,中共中央文献研究室主任滕文生审阅了全部书稿。在征求意见期间,编写组多次召开会议,研究这些部门和专家提出的意见,力求做到精益求精。

年谱出版后,得到读者的一致好评。有的读者指出:“年谱思想内涵丰富,基本史实准确,体例结构合理,繁简取舍得当,较好地处理了理论与实践、历史与现实、务虚与务实等关系。”有的读者说:“这是一部由权威机构经过长期研究写出的精品,是一部信史。”还有的读者指出:“这是学习邓小平理论的一部完全可以信赖的工具书。”

二、内容常读常新

年谱围绕邓小平开辟中国特色社会主义道路的主题展开,从宏观到微观,全方位地、翔实准确地记述了邓小平自1975年至1997年22年中的生平、思想、业绩、风范,全方位地涵盖了邓小平在政治、经济、文化、军事、外交、品德风范以及个人情趣、家庭生活等方方面面的情况。自出版以来,很多材料被学界反复引用,已经广为人知,有些现在读来,仍有兴味。

譬如,在拨乱反正进程中,邓小平还做了具有统领全局意义的三件大事,即他自己所讲的点了“三把火”。“第一把火”,是他复出工作后的1977年11月第一次外出视察时在广州听取广东省委负责人汇报时“点”的,针对当时农村政策存在的问题发表了一系列意见。就有些地方所谓“养三只鸭子就是社会主义、养五只鸭子就是资本主义”的规定,他指出,“这样的规定要批评”,“要指出这是错误的”。针对当时盛行的民主评分、大队核算的做法,他指出:“民主评分不能普及,大队核算也不能搞早了。生产没有发展到那个程度,不能随便过渡。同工业一样,过去许多行之有效、多年证明是好的政策要恢复。”针对外汇收入的门路问题,他指出:广东紧邻港澳,“我们搞外汇有很多门路,多搞点外汇”。这样,“生产生活搞好了,还可以解决逃港问题。逃港,主要是生活不好,差距太大”。进而,他一针见血地指出:“看来最大的问题是政策问题。政策对不对头,是个关键。这也是个全国性的问题。过去行之有效的办法,可以恢复的就恢复,不要等中央。”“第二把火”,是他1978年初出访缅甸、尼泊尔回国到达四川后,在听取四川省委负责人汇报工作时“点”的。他提出“要清理一下现行政策”的问题,强调:“农村和城市都有个政策问题”。“中央要清理,各地也要清理一下,零碎地解决不行,要统一考虑。”“第三把火”,是他1978年9月访问朝鲜返回国内后视察东北三省和河北唐山以及天津等地时“点”的。这期间,他发表了八次重要谈话,主要是讲思想路线和建设社会主义的政策两大问题。他在天津视察时特别强调:这次,“我走了几个地方,一再讲就是要解放思想,开动机器,不要当懒汉,要从实际出发”。这里,特别值得一提的是,邓小平在东北和唐山、天津视察时的多次讲话的重要意义在于:它为全国范围的思想解放做了切切实实的思想发动工作,为党的十一届三中全会胜利召开做了颇有声势的动员,是邓小平改革开放思想乃至邓小平理论形成的重要实践。

“文化大革命”结束后,社会主义事业即将进入一个新时期,如何对待、评价毛泽东和毛泽东思想问题突出地摆在了全党和全国人民面前。邓小平看到,对毛泽东和毛泽东思想作出科学评价,是中国特色社会主义道路得以开创的前提条件。这一工作从他准备复出的1977年春开始一直贯穿他最后20年生涯的始终,特别是1977年至1981年四年多的时间。年谱详细地反映了他在努力恢复毛泽东思想的本来面目,解决什么是真正高举毛泽东和毛泽东思想旗帜问题;全面评价毛泽东的功与过,维护毛泽东和毛泽东思想应有的地位方面所做的工作。他既坚决反对来自“左”的方面的所谓“砍旗”“丢刀子”的攻击,又坚决顶住来自右的方面的“非毛化”的错误看法和逆流,对毛泽东的历史地位、功过是非,毛泽东思想的指导作用,作出了全面的科学的说明,并把这一成果写入党的历史决议中,这是邓小平一生伟大的功劳之一。

还譬如《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》)的起草问题。邓小平是《决议》的总体设计者和直接主持者。年谱说清楚了《决议》形成中的许多关节点。从中看出,早在1979年10月下旬,他在同胡耀邦等的谈话中,就作出了“起草建国以来党的历史问题决议,现在着手”的指示。在《决议》起草过程中,1980年6月,他同胡耀邦、胡乔木谈话时,商定将“毛泽东晚年思想”改为“毛泽东晚年的错误”。《决议》起草过程中,有的同志给邓小平写信提出“要作历史决议就需要把这些年来的路线斗争编一本书,像延安时期编《六大以前》《六大以来》一样,供一定范围内讨论”。8月10日,他在同胡耀邦等谈话时针对上述建议提出异议,认为“正面的东西好编,反面的东西就不好编”。“错误不只是毛主席一个人有,我们这些人也有错误。1958年‘大跃进’,就是毛主席的头脑发热?我们这些人头脑也发热嘛。”在《决议》起草过程中,起草人员最初增写了关于粉碎“四人帮”后的四年这段历史的内容,但党内高层有人持反对意见。同年10月,他在同胡耀邦、胡乔木等谈话时发表意见说,既然这样就先不加,“等到四千人讨论后,如果大家觉得需要加,再加也不迟”。在《决议》起草过程中,他采纳贺光辉、谭震林、浦安修等就“二月逆流”、庐山会议的评价问题提出的有关合理化建议,指示在《决议》中分别加写了这方面的内容。在《决议》起草过程中,胡耀邦曾于1981年2月提出“决议可考虑改变一种写法,着重联系历史经验,写当前的任务和今后的做法”。3月,邓小平在同邓力群谈话时提出:“胡耀邦的第二个方案不考虑了。”年谱使《决议》形成的过程脉络更加清楚了,邓小平在其中所起的主导作用跃然纸上、一目了然。

邓小平最后22年对经济建设倾注了极大精力,突出反映了他在重大问题上和重大历史事件中发挥的决策作用。他关心并直接过问中国现代化发展战略、经济计划的制定、实施与实现,关心并直接过问经济特区的建设、三峡工程建设与宝山钢铁厂建设、浦东的开发与建设,关心并直接过问所有制与分配制度改革、农村改革、价格改革、金融改革和引进西方国家的资金与技术,甚至住房制度改革、计算机和高能加速器的研制与开发、派遣留学生出国留学问题,也都适时地进入了邓小平的视野,并从始至终给予高度重视。邓小平一直关心住宅建设问题,深知老百姓“只有安居才能乐业”的道理。1978年9月,他视察东北三省、唐山和天津两市时,视察了那里的居民住宅楼并观看了新型建材样品。之后,他意犹未尽,在10月20日又视察北京前三门新建的公寓住宅楼。在谈话中,他肯定了北京市为改善人民居住条件所作的努力,并对新住宅存在的问题提出意见,指出:“今后修建住宅楼时,设计要力求布局合理,尽量增加使用面积,更多地考虑住户的方便,比如尽可能安装一些淋浴设施等,还要注意内部装修的美观,多采用新型轻质建筑材料,降低住房造价。