“老破小”逆袭成“好房子”

“适应人民群众高品质居住需要,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’。”“好房子”出现在今年政府工作报告中,承载着群众对住上好房子、过上好日子的美好期待。“老破小”怎么“爆改”、筹资比例怎么定、如何用新工艺打造高品质住房……为了让“好房子”从暖心愿景变成舒心日常,代表委员积极建言献策。

怎么改、改什么

老住户喜提新屋

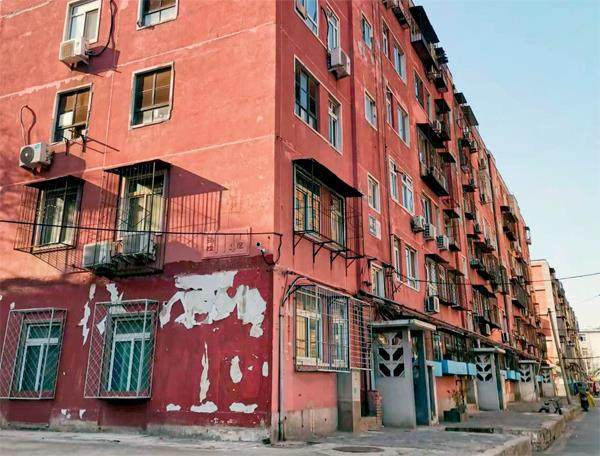

几年前,家住北京市朝阳区劲松一区114号楼的焦女士经常“破防”。

“有时候楼上漏水,家里就成了‘水帘洞’,甚至一开空调就会跳闸。”焦女士家所在的114号楼是1978年建成的6层框架轻板实验楼,曾是一栋D级危楼。作为北京市首批危旧楼房改建试点项目之一,114号楼如今楼内有电梯、楼下有小店,成了“明星楼”。2023年7月,焦女士和邻居们满心欢喜地拥有了面积更大、体验更佳的“好房子”。

“这栋从原址上‘长’出的新楼,称得上‘脱胎换骨’。”同样住在劲松一区114号楼的住户李女士表示,不仅是外观,居民步道、停车位等设施也重建了,室内装修还用上了防水、防潮、防墙皮脱落的工艺。

“因为114号楼原楼房不具备抗震加固条件,我们选择了原拆原建的改造方案,并按照现代化住宅设计标准进行重建。”劲松街道工作人员张晓磊告诉记者,除了更新水、电、气、热等老化管线,方案还注重适儿化、适老化改造,增加了相关配套设施。

从“住有所居”到“住有宜居”,老旧小区改造事关民生福祉。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国经济周刊》2025年5期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅