当全国人大代表、中国科学院量子信息重点实验室副主任郭国平在合肥调试新一代量子计算机时,在杭州,人工智能企业深度求索(DeepSeek)推出的国产大模型因卓越性能惊艳全球,而千里之外的广东,各式各样的机器人正活跃于工业生产、物流配送等诸多场景……不同地区、不同领域的科技创新,正在重构产业版图。

今年的政府工作报告提出,因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展,大力推进新型工业化,做大做强先进制造业,积极发展现代服务业,促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。

2025年全国两会期间,“科技创新”是热点话题之一。推动科技创新和产业创新融合发展、企业拥抱科技创新、金融支持科技创新……不少代表委员就此建言献策。

科技供给与产业需求 “双向奔赴”

中国科学院量子信息重点实验室是郭国平和团队的“主战场”。

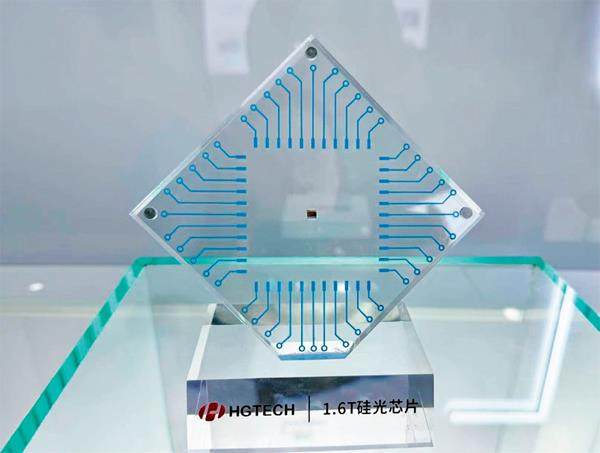

量子计算机有一根至关重要的“线”——极低温特种高频同轴线缆。这根线是串联起量子计算机的“大脑”(指量子芯片)和“神经网络”(指高密度微波互连模组)的关键组件,但曾一度被国外垄断。

“虽然是很小的一个线缆,但非常关键,没有这根线,量子计算机关键部分无法连接。”郭国平向《中国经济周刊》记者介绍。

2024年,郭国平带领团队与相关单位联合攻关,攻克材料成分确认、制造工艺测试、安装验证等关键环节,以远低于进口设备的价格,实现了该模组的国产化,成功解决了“一根线”的卡脖子难题。

这项技术突破很快在实际生产中得到应用,不少相关科研团队和企业因此受益。

“这些零部件和设备,不光是我们自己用了,国内其他团队也在使用,甚至国外相关机构也在使用我们的设备。”郭国平说。

让量子技术从实验室走上“货架”,成为科技创新推动产业创新的一个注脚。量子计算机、国产大模型、人形机器人……当前,我国高质量科技供给不断增加,新兴产业发展势头强劲。

“政府工作报告将科技创新摆在更加重要的位置,对人工智能、机器人产业等作出具体部署,作为科技工作者,我深感振奋,信心倍增。”全国人大代表、广东鼎泰机器人科技有限公司研发部经理李政说。

对于敏锐务实的实干者与企业家而言,政府工作报告中的数字和政策,是对产业变革方向、创新赛道的明确指引。