1986 年, 河南舞阳贾湖新石器时代遗址首次发现骨笛,迄今已逾38 载。截至2013 年,贾湖遗址先后历经八次发掘, 共计出土骨笛44支,其中完整和残损的7 孔骨笛有18 支。据碳14测定,贾湖遗址的年代为距今约9000—7500 年,贾湖先民在这里生活大约1500 年的时间。贾湖遗址分为早、中、晚三期,每期约有500 年。骨笛集中发现于中期,并且以7 孔(指孔)骨笛居多。早期骨笛有2 孔、5 孔、6 孔和7 孔制式, 但数量较少。晚期骨笛同样少见,有7 孔和8 孔两种。

考古发现的骨制管状体, 有的上面开孔,有的无孔,尤其无孔骨管,对其作为乐器或发声器的判别有不确定性。贾湖遗址出土的2 孔、5 孔、6 孔、7 孔和8 孔骨笛的乐器属性在学界业已形成共识,但该遗址发现的无孔骨管尚未取得普遍认可。现在看来,那种无孔的骨管有可能是广义的乐器或发声器。

为方便探讨,我曾对考古发现的早期哨、管、笛从形制上加以界定,提出区分这三种乐器的初步意见。①考古发现的骨哨和骨管,均为无孔的管状体。骨哨的特点是比较短小,吹奏发音较为尖锐;骨管则较骨哨更长,音高自然较骨哨更低。具体的区别,可暂以目前所知汉代和新莽时期的律管长度作为参照。如马王堆一号汉墓出土的12 支竹制竽律,最短管为10.1cm。②上海博物馆所藏的新莽无射铜律, 复原之后12 支律管的最短管为10.6cm。③据此,可将长度在9cm 以上的管状体视作管,长度小于9cm 者作为哨。当然,无论哨或管,管径不能太粗,否则难以吹响;另外,就哨而言,长度过短就成为一种环状体,同样难以吹响。因此,考古发现的无孔骨管并非均为哨或管④,其是否可以作为哨或管类乐器(发声器)来使用,还须结合具体的考古环境(archaeological:context)并经过实测方可加以判别。

至于有孔的管状体,应可界定为笛。这里所说的孔,指的是指孔,也称为按孔。有孔的管,长度不一,有些管虽比较短,但有指孔,可以吹奏不同的音高,这种笛类乐器在当今中国南方少数民族吹管乐器中不乏所见。当然,以上所述只是目前的初步认识和划分,不一定十分精确,略供大家讨论商榷。

自1987 年以来,学界对贾湖骨笛进行了多方面的研究,综合看来,主要包括以下几类:

首先是对骨笛进行的测音研究。最初骨笛出土时对其是否为乐器尚存疑问,主要原因是不能吹出声音。因为这种两端通透的骨笛属于开管乐器,类似当今所见的洞箫,但洞箫吹口端有一个豁口,通称“山口”,由此吹入气流即可激励边棱发音。但是贾湖骨笛没有这种形制构造,所以演奏者并非都能吹之发声。竖吹的闭管乐器,如排箫,吹口端开放,底端封闭,因此吹口端无须山口即可吹响。这与贾湖骨笛的形制和发音原理殊不相同。

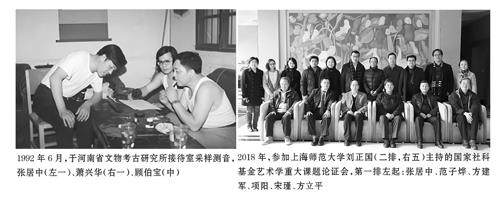

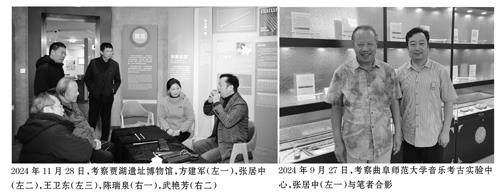

张居中先生是贾湖遗址的发掘主持者和参与者,1987 年他与萧兴华先生一道邀请中央民族乐团刘文金先生帮助,由管乐演奏家宁保生先生采用斜吹法首次吹响了贾湖骨笛。⑤这种奏法是口含一端管口,将笛体倾斜到一侧吹奏,实际上气流是从侧边而非垂直进入吹口。当今河南民间吹管乐器筹、新疆哈萨克族吹管乐器斯布斯额和塔吉克族鹰骨笛即用这样的斜吹法演奏。

贾湖骨笛的正式测音工作最早由黄翔鹏先生主持,参与者有童忠良、萧兴华、徐桃英和顾伯宝, 当时只测试了1 支骨笛, 即著名的M282∶20那件标本。⑥据张居中先生忆述,那次的测音兼用斜吹和竖吹两种方法演奏。⑦据我对仿制骨笛的吹奏实验,竖吹法须用下唇压住管口的一部分来吹送气流激励边棱发音,但是音量偏小,不如斜吹法音量大且音色明亮。