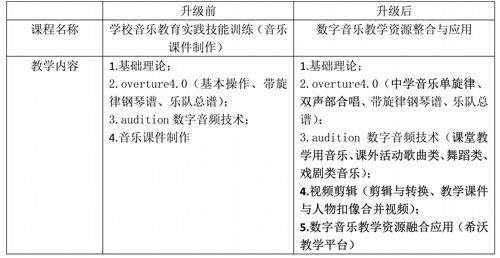

桑桐先生创作于1947 年的钢琴曲《在那遥远的地方》和小提琴曲《夜景》(钢琴伴奏)经时任国立音专教授德国作曲家尤利乌斯·许洛士的介绍,分别于1948 年4 月18 日和25 日在美国新闻处筹划下首演于上海美国学校,由奥地利钢琴家卡尔·施太纳(Karl/ Steiner,1912—2001)和中国小提琴家章国灵(Tsan/Kuo-Lin,约1927—)担任演奏。这两部作品是中国早期无调性音乐的代表作,尽管在音响效果上对一般爱乐者而言似乎并不悦耳,但这并不能否认它们在中国现代主义音乐创作上所占有的举足轻重地位。本文通过梳理在华外报《字林西报》《大陆报》有关这两部作品首演的几则史料, 包括新发现的演奏家图像、含完整节目单的新闻等,从而为后续相关研究提供参考。

一、在华外报中的“弗朗兹·朱”

桑桐(1923—2011),作曲家、音乐理论家和音乐教育家。在华外报提及桑桐时均使用了“弗朗兹·朱”(Franz/Tsu)。对该名的由来, 钱亦平先生说,桑桐原名朱镜清,又因开始学习音乐时崇拜弗朗兹·舒伯特,故自称为“弗朗兹·朱”。《字林西报》将“弗朗兹·朱”视为“位于江湾的国立音专中最有才华的学生之一”。《大陆报》则认为他是许洛士“在中国教授作曲多年来遇见的最有天赋的学生”。桑桐前后师从沃尔夫冈·弗兰克尔和许洛士, 也曾在谭小麟课堂上学习作曲。作为作曲家,除《在那遥远的地方》《夜景》外,桑桐还创作了艺术歌曲《林花谢了春红》(李煜词)、《浪淘沙·北戴河》(毛泽东词)和钢琴曲《内蒙古民歌主题小曲七首》等;作为音乐理论家和教育家,建国后长期任教于上海音乐学院的桑桐于1986 年担任院长一职,出版的论著包括《和声学专题六讲》《和声的理论与应用》等,其《和声学教程》早已成为许多中国专业音乐院校的必备教材,进而被众多音乐师生所悉知。

二、《在那遥远的地方》与《夜景》

陈歌辛于1936 年创作的艺术歌曲《春花秋月何时了》(李煜词) 被视为中国无调性音乐创作的滥觞。从调性与和声等创作技法的现代性而言,这一时期具有现代主义特征的艺术歌曲还有冼星海的《断章》(卞之琳诗)和桑桐创作于1943 年的《林花谢了春红》(李煜词)。求学于国立音专期间,桑桐在弗兰克尔和许洛士悉心教学下接触到了欧洲新维也纳乐派的现代作曲技法。无论是在弗兰克尔辅导下完成的《夜景》,还是在许洛士指导下创作的《在那遥远的地方》,都与上述作品一并为中国现代主义音乐创作积攒了可贵经验。

在那遥远的地方》是桑桐将民歌结合无调性和声的成功实践。全曲分五段,虽引用同名民歌旋律素材作为主题(见谱例1), 并将其作出四次变奏, 但无调性和声的加入使得这首基于民歌旋律的钢琴曲显露出自由无调性技法特征, 进而成为一首现代风格钢琴曲,而民歌素材的反复出现,无疑凸显出该曲鲜明的民族特征。《夜景》描绘了诗人傍晚时分在湖畔伴随着夜莺鸣叫吟咏徘徊的场景。全曲由三段组成,诗人和夜莺主题不但在音乐形象上有着鲜明对比, 更在写作上充分融入了现代作曲技法。第1—2 小节的诗人主题是一个主要由半音、三全音和切分节奏写成的旋律短句,共使用了十一个半音, 半音化程度相当高。该曲还加入了五声性和弦以增强其民族风味,如第28 小节的#F-B-#C-#F(见谱例2),以两个纯四度相距大二度叠置,为一小节后夜莺主题的首次呈现做出巧妙铺垫。