2024年11月16日至18日举办的“深圳·世界合唱理事会民族合唱交流周” 暨第二届童声耀中华·民族童声合唱周由4场多民族合唱工作坊、一场多民族童声合唱音乐会以及一场世界民族音乐特色研讨会组成。深圳飞越彩虹合唱团、深圳音乐厅小金树多民族童声合唱团、飞越彩虹(云南打洛)布朗族童声合唱团、飞越彩虹(新疆)塔吉克族童声合唱团、塔县深塔中学·春蕾梦想合唱团以及基诺·奇科阿咪组合等多个表演团队联袂于深圳音乐厅参演。此次大型交流活动充分体现了当代中国民族文化的多样性与创新活力的互文,为大湾区的观众带来了一次鲜活而富有生命力的难忘体验。

一、作为综合艺术的多民族文化展示

言之不足,歌之;歌之不足,舞之蹈之。合唱艺术发展至今日, 已成为一种集演唱、肢体表演,理性思维、感性体验于一身的综合性艺术,这一点在此届交流活动的核心展示板块“远古与大地———多民族童声合唱音乐会”中得到了集中体现。音乐会充分展示出孩子们对五感联觉的整体调动,体现了他们对音乐表演艺术的综合表达能力。少数民族语言的音节与音乐旋律之间的关系、同一主题的演化发展、音乐与舞蹈、民族仪式及生产生活的跨界融合所产生的微妙舞台效果变化,均能通过孩子们的演绎准确地传递至每一位观众。

更值得注意的是, 音乐会丰富的题材选择和情感表现力, 对童声合唱团而言具有很大的跨度。如《森林密密的红河两岸》是我国一些少数民族常见的叙事史诗体裁, 讲述了哈尼族先祖在白鹇鸟的指引下,从茫茫森林中寻找到新诺玛阿美的故事。叙事史诗是一个民族历史、政治、经济、文化和社会生活知识的总汇,常被视为民族的“百科全书”和音乐戏剧形象化的历史。孩子们演绎出了铿锵的旋律轮廓和恢弘的气势, 舞台呈现风格营造出清唱剧的美学意象, 简约留白的视觉传递与千军万马的壮阔音乐效果形成鲜明对比。《自然组歌》则是飞越彩虹童声合唱团王芳团长以大湾区在地文化为创作源泉的城市组歌, 尤其组歌中的第一首《山海间行走的日日夜夜》,无论是文学风格还是思想表达均回归中国古典文学的意象,《诗经》式的四言诗尽显古朴的文人气质。“看山还是山、看水还是水”的超然洒脱从未经世事的孩子们口中唱出,更是别有一番意味。从音乐出发去理解和诠释这些深刻的文学文本, 无疑是丰富孩子们的视野和人生境界的重大实践。

音乐会邀请了有塔吉克“鹰王”之称的鹰舞传承人克萨克·伊萨克(Yukesaka,Yisake)、布朗族弹唱“非遗”传承人玉坎拉和象脚鼓“非遗”传承人岩三公等民间优秀艺人联袂演出。原生态的语言音调、民族化的服饰、象征性的肢体表达与西方严谨的和声作曲技法组织起来的童声合唱队如何调和,进而产生和谐而不突兀的效果,是这场音乐会舞台呈现的难点。可以看出合唱队指挥胡漫雪老师对这一问题的重视———当具有象征意义的新素材介入时,观众能够在指挥的引领下对下一秒的音乐效果有所预判,甚至可在舞台上找到“戏剧性场面”即将发生的声部位置, 不会错过那些音乐要传递的重要信息。同时,生长于都市的童声合唱队并未仅仅为前方的民族舞蹈和肢体展示充当声音“背景”,声乐与舞蹈在文学叙事、音乐结构和场面调度上互相解释、互相印证。生产生活的抽象场景与现代文明的对比,对观众构成了强烈的心灵冲击力。

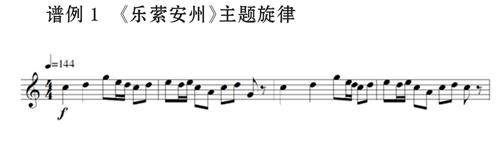

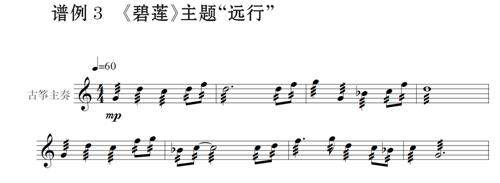

在创作方面更是体现出了当代作曲家对民族性挖掘的深度,以及老、中、青三代作曲家对多民族合唱的不同创作理念。在刘晓耕的作品中,我们可明显感受到根植于民族民间音乐本身的旋律走向、节拍特征、唱法等基本轮廓的沿袭,在此基础上,西方作曲技法的融入浑然天成,且侧重于浪漫主义时期以前的风格。而在官宇创作的《基诺山》中,主题动机的发展和赋格的展开形式更具20 世纪”简约主义”的色彩,民族表演与合唱的结合也可见20 世纪”拼接”风格的影响。对音乐发展脉络有系统性认知的听众, 可在作曲家的意图中找到民族主义思潮从浪漫主义时期到新古典主义时期,再到20 世纪中叶的演变,而对于聚焦感性体验的观众, 也不会妨碍他们被热情丰沛的音乐语汇所感染。而马奕菲创作的《大漠尕娃与长河的歌》,则如同许多新生代年轻作曲家一样,仿佛已甩掉了“风格”“主义”的历史包袱,将20 世纪音乐遗留的现代性讨论议题暂时搁置, 对民族性的思考较为粗犷和自发。

二、基于平等立场的文化交流

在本届世界合唱理事会民族合唱交流周的工作坊与论坛内容板块, 来自世界合唱理事会的四位代表———玛利亚·艾玛·梅利格珀洛博士(Dr.&Maria&Emma&Meligopoulou, 希腊)、卡琳塔·吉斯博士(Dr.& Katalin& Kiss,匈牙利)、苏珊娜女士(Susanna&Saw,马来西亚)以及罗曼斯·瓦纳格斯教授(Romāns&Vanags,拉脱维亚)从各自国家童声合唱团教育的实际情况出发, 与中国教育从业者交流了童声合唱的训练方法和教育理念, 以及本国的民族音乐在当代合唱事业中扮演的重要角色。