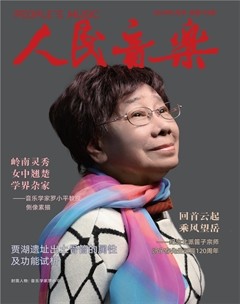

音乐学家罗小平是星海音乐学院教授,长期来以音乐美学和音乐心理学为主要研究方向;在讲究抽象思辨和逻辑推演的我国音乐学界,女性学者原本不多,而小平教授能够从众多男性同行中脱颖而出,取得丰硕学术成果且在业内享有盛名,委实不易。

我比罗小平教授痴长两岁,现均为“八零后”耄耋老人矣。彼此结识于改革开放的80年代,因分处天南地北,有关山阻隔之遥,故直接交往不多,但她公开发表的文论倒是读过不少,虽算不上系统,但给我留下的印象却甚佳。例如,由她和冯长春合作的《乐之道——中国当代音乐美学名家访谈》(2011)一书,通过对于润洋、赵宋光、张前、茅原、蔡仲德、王宁一6位音乐美学家的专访,记录了他们的美学探究之路、学术成就和未来憧憬;因前5位美学家均系我崇敬的学富五车师辈,而王宁一则是我研究生同班同学,彼此知根知底,对他那出口即成美学文章的才华和强大的思辨能力颇为服膺,故此书当年出版后我也曾仔细拜读,并为两位编著者奔波访谈的不辞劳苦深表感佩,而罗小平给我留下的美好印象就此播下良种。

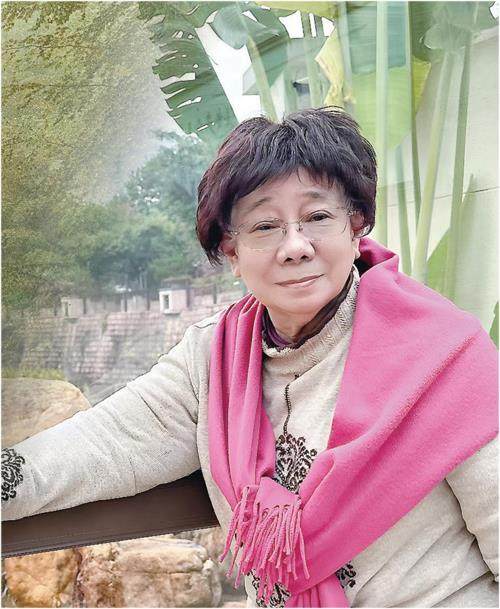

2025年新春伊始,收到她签赠的两本大著:其一是她与黄虹合著《音乐心理学(第三版)》①;其二是由她编著的《道之悦——2020—2023文汇》②。本着先睹为快心理,乃展卷浏览之,不知不觉为其深刻哲理、广博学养、璀璨文采所吸引;恰逢三八妇女节将至,于是萌发为她写一篇评论兼为学界女性同行点赞的冲动。因我对音乐心理学基本属于外行,读罢她的专著虽有扫盲之效,然不敢妄作全面评价,故只能舍其全,就我了解的小平教授某些侧面和能够说上话的若干命题,来谈谈我的个人印象和粗浅感想。

这便是此篇“侧像素描”的由来。

岭南灵秀:书香门第育天资 情寄故乡奇女子

罗小平生于斯、长于斯的岭南,山清水秀、人杰地灵,从古至今曾引发多少文人骚客心驰神往而为之吟咏不绝,更涌现出无数先哲贤达,在不同领域为五千年中华文明建设作出重要贡献;而罗小平之父罗致平,则是一位著名的民俗学家,生前曾任中国社科院民族学与人类学研究所研究员,能掌握或使用英、德、俄等多国语言,因其学术贡献突出,成为国务院政府特殊津贴专家;其母则是一名优秀数学教师。

出生于这样一个书香门第的独生女,父母的精神基因和家学渊源为罗小平创造了一个优渥的学习和成长环境。但她自幼便养成了特立独行的品格,而非“暖房中的花朵”。仅举一例:父母因她在家族排行中属“思”字辈,故为她取名“罗思福”,与二战时期美国总统罗斯福的中译名同音,其中蕴含的美好寓意不难揣度。但六七岁的罗小平对此并不满意,遂将自己改为现名“小平”,既除攀龙附凤之嫌、取市井寻常之义,又在“罗致平”与“罗小平”之间赓续父女血脉传承之情——何为“于平凡处见其妙”的奇女子?此之谓也!当然,罗小平评价自己父亲的文化性格有三大特点:一是杂家,二是酷爱读书,三是淡泊名利;而这些特点,恰恰也在潜移默化中深刻影响了罗小平文化性格的养成。

不过也有例外——粗览罗氏家族,似无音乐基因;而小平教授之酷爱音乐并将之奉为自己终生挚爱和从事的职业,其动力源泉则应从她所处的社会环境和岭南文化中去寻找。

作为广东客家人,罗小平对自身生长、生活并哺育她成长、成熟的岭南文化怀有深深的眷恋之情,包括岭南音乐在内的岭南艺术和文化,在漫长的发展历史中形成了它那独特的思维方式和善于求新求变的品格。为此,她曾将岭南文化的远儒性、反传统概括为“远古越族的反封建遗风的旧俗,以及通过外来文化的碰撞,不断淡化中原儒家文化的影响,形成岭南人那种反传统的超前意识” ③。

罗小平将她对广东音乐的这一美学认知,投放到近现代广东籍四位具有代表性的音乐家冼星海、马思聪、余其伟和甘尚时的研究中并取得出色成果。

她在《从文化学的角度谈星海审美趣味的形成》④文中认为,岭南文化对冼星海审美趣味形成的影响主要表现在:一是对壮美的追求,二是对求新的探索,三是对广泛、丰富的审美兴趣的影响。她在《创新是艺术发展的动力——试析著名音乐家马思聪的创新意识》中认为,马思聪的创新意识与岭南文化的兼容性、开放性和远儒性特点紧密相关,他的《思乡曲》《古词七首》《保卫华南》《钢琴弦乐五重奏》等作品都流动着岭南文化的血液,同时也是中华民族人文精神的生动写照。她在研究高胡演奏家余其伟的专论⑤中,认为其表演理念和实践的成功奥秘是音乐感悟、人生体悟与理论修养三者相结合的产物,而在音乐表演界能达此境界者实属寥寥,故被罗小平称为音乐界的“奇人”。而同为在海内外享有盛誉的老一辈高胡演奏家甘尚时教授,罗小平以“浑然天成,浓淡相宜”⑥为题,将中国传统美学观念和自身美学新创“四态说”、理论分析和诗意表达融为一体,对其演奏风格的形成做了多层面探讨,这种建构式叙事和研究方法为我们对音乐家的个案研究提供了一种新的启示。

在展望21世纪广东音乐的生命力与文化力时,罗小平从外部环境和内在动力角度论述了广东音乐在21世纪获得更大发展的可能性。她指出:“广东音乐的格调乐观洒脱多于消极悲观,统一多于对立冲突,与21世纪社会心态的积极基调接近”,但要把这种可能转变为现实,还须进行必要调节与更新,关键是在实践操作层面培育出具有创造力的人才。

综上所论,岭南地域文化和音乐的熏陶造就了罗小平灵秀的文化性格,而罗小平以其灵秀性格和丰硕学术成果又为岭南文化、广东音乐的现代传承与发展进而取得全国影响提供了典型范例;正是在这个意义上,小平教授在20世纪90年代便担任“岭南音乐文化研究”学科带头人,确系实至名归。

女中翘楚:概念漩涡任俯仰巾帼不让众须眉

就我看来, 在音乐学大家族中,就数音乐美学(或称“音乐哲学”)最为抽象,思辨性最强,其话语体系宛若辽阔无垠、深不可测的大海,时时都有“概念漩涡”(王宁一语)在翻腾奔突,故而即便是一众男性学者,若无在追波踏浪中俯仰自如的胆魄和高超本领,大多也会对之望而却步,而况女性乎?

在师友、同行和学生的心目中,罗小平是一位将知性与睿智、细腻与豁达、婉约与豪放集于一身的奇女子,她的一举一动、一颦一笑、一言一行、一文一著,不仅处处洋溢着女性或母性的光泽,尤为难能可贵的是,在音乐美学、音乐心理学的研究中,敢于涉险闯关、开疆拓土、自成一家,体现出概念漩涡任俯仰、巾帼不让众须眉的女中翘楚本色。

谓予不信,请看——

在罗小平开创的音乐表演美学领域,由于她自幼学习钢琴演奏,又掌握了扎实的音乐本体分析基本功;在此后的学习和阅读生涯中,获得哲学、美学、文学和音乐学等学科的丰厚修养,驱使她将这些跨界的文化基因融汇一处并聚焦于音乐表演,使之由感性实践经验提升到美学理论层面来加以观察、研究和总结,就此造就了音乐表演美学的开创。对此,罗小平曾经指出:“从美学的高度揭示音乐表演的规律,使表演真正具有再创造的美学价值,这是音乐表演美学必须承担的责任,亦是指引着音乐表演进入更高境界的必要途径。”⑦基于这种严肃的学术责任感和崇高的使命感,小平教授提出音乐表演美学“三原则”(即体验、想象、理解与领悟相结合,审美感受与物化手段相结合,再创造激情与控制相结合)至今仍熠熠生辉而不失其重要的理论价值和实践意义。

在小平教授开创的音乐心理学领域,往小里说是一门横跨音乐学与心理学,往大里说是社会科学与自然科学的新兴学科。欲达此目标,在科学研究技术日益发展、科研对象与目标手段日益趋于精准和高端的当下,对研究者的知识结构和学术储备所提出的要求,无疑是极为严苛的。然而小平教授及其合作者黄虹教授以其敢为天下先的勇气和担当迎接挑战,义无反顾地投身到这一学科的开创性研究之中;1989年,《音乐心理学》第一版专著问世,两位著者在其间所付出的种种努力、所经历的无数艰辛以及从中体味到的无穷快乐,唯有著者方能自知;该书出版后,受到业界同行的广泛赞誉,并被国内多家音乐学院、艺术学院指定为本科生、研究生必修课或选修课教材,以及音乐心理学研究生入学考试的重要参考书目,则是有目共睹的。2023年6月,该书第三版(修改稿)也已正式出版发行。

一本音乐心理学专著,在经历了三十余年历史大浪淘沙般的无情冲刷之后,依然保持着如此旺盛的生命力,这在音乐学界可算作是一个典型的“现象级”存在了。学者赵宋光将该书的出版看作是音乐心理学学科的“出生证”⑧。

但小平教授对于音乐心理学的探究并未就此停步,而是顺应这一学科在世界发展的最新动向与趋势,努力向着它的广度与深度继续开掘,并将她的科研目光投向20世纪末出现的音乐神经心理学与老年精神音乐学,认为“这两个学科开辟了音乐心理学与其他学科交叉研究的新领域为音乐心理学在应用与理论上的发展提供了更广阔的天地”⑨;2005年,她在广州第二届全国音乐心理学研讨会上提交的论文《老年精神音乐学——刍议一门音乐心理学与老年心理学交融的新学科》⑩,由此为“老年精神音乐学” 在我国存在与发展奠定了坚实基础。2011年,罗小平与余瑾合著之我国第一部系统研究音乐与老年人身体和心理健康的专著《老年 音乐 精神——老年精神音乐学简明读本》出版,为中老年人通过音乐艺术来展现其人生持续发展的丰富性与无限可能指明了清晰的可行路径。

2018年,小平教授又以女性所特有的视角,推出《人生之悦——10个快乐女性访谈录》,通过对身边有密切接触的10位女性及其快乐人生的访谈实录和深入分析,阐明快乐对于珍惜生命之弥足珍贵及其伟大潜能,激励每一个女性个体都能从酸甜苦辣咸的生命体验中去寻找、发掘、积累和提升快乐,并将这种快乐净化为满满的幸福感,提升为一种纵有万般尘世烦扰、奈何我自岿然不动的强大心理定力,方能得心应手、游刃有余地化内外困扰于无形,进而坦然面对之、尽情享用之——这是何等豪迈的男儿气概!

小平教授还将她的美学哲思和诸多笔墨投射到音乐审美实践中的价值论命题,为此广涉多重知识结构,从文学、美学、音乐诸学科中汲取养分,并通过感性与理性兼容、思辨与实证互通的综合思考,从中得出若干颇具启发性的新论。例如,由她率先提出的音乐审美价值“四态”说,即是罗氏音乐美学新论的重要贡献。

所谓“四态”者,亦即形态美、情态美、意态美和风格美是也——基于认知或想象层面的美,谓之形态美;基于情感或情绪层面的美,谓之情态美;基于心境和意境层面的美,谓之意态美;基于个性特色层面的美,谓之风格美且渗透于前三态之中。罗教授指出,前述四种美态并非各自独立、自为存在的实体,而是一个相互影响、彼此制约的有机关系网络和整体结构;审美主体唯有在这一整体结构中才能获得审美愉悦。之所以在研究中又将它们分开论述,乃是因为“是想探求音乐美的不同层次与不同质的独立价值,因为在音乐创作过程中,不同的立美主体、不同的创造意图、不同的创造追求,的确存在某方面的侧重”,如表现主义、印象主义侧重形态美,浪漫主义侧重情态美,中国传统音乐侧重意态美。

罗小平对“四态说”内涵、特征、功能的上述分析和阐述,具有鲜明的罗氏印记;而且无论她在音乐美学界、音乐心理学界的傲人成就,抑或跨越到其他人文学科小试牛刀,无不留下她的丰硕成果和独特身姿,发出女性学者既有的莺声燕语而为绝大多数女性同行鲜有的虎啸龙吟。就此而论,我说罗小平不愧为巾帼不让须眉的女中翘楚,当非虚言。

学界杂家:书读万卷行万里 涉笔成趣见才情

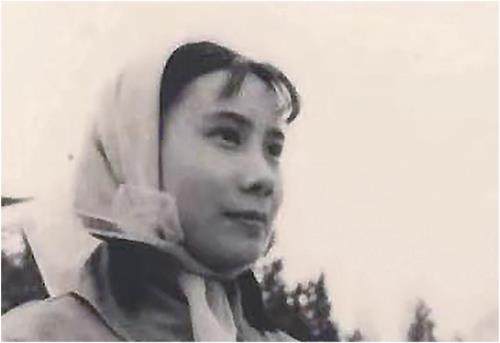

从小平教授的人生履历看,从小在北京长大,小学时即学习钢琴演奏,此后考入中央音乐学院附中钢琴专业,打下扎实的演奏基本功,就此开始其专业音乐生涯;未及弱冠之年《大公报》即发表她对舞剧《凉山巨变》的评论,这是她的处女作,也为日后在艺术和音乐研究与评论范畴之外往其他领域攻城略地吹响了冲锋号。

远在1979年,她就顺利考入中山大学中文系攻读文艺理论专业硕士学位,就此获得了坚实的美学和文艺理论修养,并在该校《研究生学刊》发表学术论文;1983年,硕士毕业后即到星海音乐学院执教,开设《音乐美学概论》等课程,从此与音乐美学结下不解之缘,为音乐美学以及此后转向音乐心理学学科建设作出了重要贡献。

在罗小平学术研究和写作生涯中,关注的对象世界之大阅尽美景,落笔的吟咏领域之广包罗万象,除其主业音乐美学、音乐心理学之外,还涉笔音乐评论、音乐传播、旅游景观与随笔、环境保护等等。单就旅游这一项而言,其足迹踏遍岭南的滨江大道、青藏高原的日喀则新城、广西三江的苗寨风光直至加拿大温哥华的蓝天白云,可谓万里之行始于足下,世间奇景尽收眼底;中年之后学开车、考驾照,喜摄影、构美景,为学英语曾积累了两万多个单词——其生活之多向度雅趣由此可见一斑。

杜甫有诗云:“读书破万卷,下笔如有神。”小平教授毕生最爱中外典籍博览群书,特别注重消化吸收、触类旁通;更难得者,是她能做到“书到用时随手拈来均如意,事皆经过轻松化解不为难”。例如,她在论灵感时,引用袁守定《谈文》“得之在俄顷,积之在平日”、陆机《文赋》“来不可遏,去不可止”、袁宏道《叙小修诗》“独抒性灵,不拘格套”、刘勰《文心雕龙》“神思方运,万涂竞萌”等中国古代典籍中的诗化语言进行阐发,并将我国古典诗论和文论中“神思”“性灵”“心超物外”“神游气化”等经典概念或论断,均随手拈来,并化用到对于“音乐意蕴”的探求与阐发中;如此一来,便在无形之中令自己成为华夏优秀文化的布道者并将其创用于当代音乐学研究的首倡者、阐释者和发展者,其璀璨才情亦从中喷薄而出。

不独如此。

罗小平在音乐美学、音乐心理学这两个学科深耕细作之外,还出版了《音乐与文学》(2003)、《音乐与环保》(2005)这两本跨界学术专著,发表了大量文学作品,其中既有随笔、杂文、散文、游记和访谈(其中还有一篇对冯长春之女、青年学生冯嘉卉的采访亦颇有趣),甚或还有短篇小说;如此种种,便活画出一个终身读者、快乐行者、多产作者三位一体的罗小平形象。

总而言之,在我之前,已有不少学者就罗小平教授的精彩人生和学术成就发表过大量有价值的研究和评价文论,而我这篇小文,仅从岭南灵秀、女中翘楚、学界杂家三个侧面为我心目中的罗小平教授粗略画了一幅文字素描,尽管很不全面更乏深度,但毕竟都是我的肺腑之言,以此谨为小平教授80寿,并预祝这位奇女子在终身读者、快乐行者、多产作者的未来道路上昂首迈步、勇毅前行,创造出更多的精彩和辉煌!