三星堆青铜神树上的神鸟已守望千年,博物馆的文创馆正排着长队——热衷于精美“谷子”的年轻人,纷纷在社交媒体晒出 “古今同框”。这片被群山环抱的盆地,总能让古老文明与现代潮流碰撞出耀眼的文化火花。数千年文明始终在变与不变中蓬勃生长,让每一个时代的四川都孕育出文化领域的 “现象级存在”。

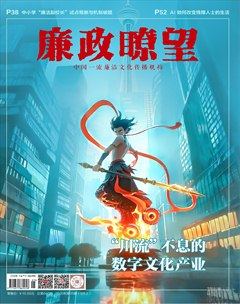

从古至今,“川流”不息。为何千年来四川会多出文化顶流?围绕这一问题,廉政瞭望·官察室记者邀请到历史文化学者谢元鲁、文化产业专家夏洪进行访谈。

解码历史基因

廉政瞭望·官察室:四川从古至今一直是人才辈出之地,在您看来,四川盆地相对封闭又自成一体的地理环境对四川早期文化发展产生了怎样的影响?四川能出现这么多的文化顶流,与这些历史、地理条件有哪些关系??

谢元鲁:四川古代的人才非常丰富,尤其是文人。从汉代的司马相如、扬雄,唐代的李白,宋代的苏轼,到明代的杨慎等人,数不胜数。而且这些人才有一个共性特点,就是不出则已,一出惊人,甚至影响全国、领先全国。这一点是非常了不起的。

探寻原因,必然会提到四川地理位置的特殊。唐代李白写《蜀道难》,印证了四川盆地相对封闭、交通不便的现实条件。一直到几十年前,社会都普遍认为四川是一个相对比较封闭的地方。四川虽然四面环山,内部却河流纵横,水道与陆路成为连接内外的关键节点,形成了“封闭而不闭塞”的文化交流格局。通过长江水道,巴蜀文化与荆楚、吴越文化相连;通过南方丝绸之路,四川开展了与云南及外域缅甸、印度等地的贸易,引入了南亚艺术。蜀道更是战争与文化的双重纽带,金牛道、米仓道等险峻栈道,既是军事要冲,也是与北方技术和文学的交流之路。

其次是四川优良的生态环境。倚仗着肥沃的岷江冲积土壤和战国李冰修建的都江堰水利系统,四川盆地物产丰富,支撑起密集的人口生活,农业繁荣为文化积累提供了物质基础,城市文明得以在此发展,从而有了“天府之国”的美誉。其实我国历史上曾经出现过好几个被称为“天府之国”的地方,如关中地区、闽中地区,但都没有坚持下来,只有四川两千多年来一直不负“天府之国”的称号。

地理环境优良、物产丰饶富足,这对人的发展有着重要影响。这里的人不需要在衣食方面花费很多的时间,意味着有多余的精力来做超越人生最基本需求的事情,这可以说是文化发展的前提。如果是在一个生活非常艰苦的地区,那么人需要花费更多的时间为了生存而努力,就没有足够的时间来讨论精神层面的问题。

夏洪:四川盆地的相对封闭性,在一定程度上减少了外界的干扰,为文人墨客提供了一个相对宁静的创作环境。而盆地内拥有众多高山秀水,满足了创作者对静谧之地的追求,成为他们首选的隐居之地。这些美丽的风景为他们提供了源源不断的创作灵感。此外,以上地理要素在四川历史上文化顶流的孕育过程中,还为创作者提供了代代积累的丰富素材。比如,都江堰不仅是水利工程,也是文化地标,众多文人墨客曾到此游览、考察、留下诗文;蜀道沿途的古迹、传说,成为创作者重要的素材宝库。

廉政瞭望·官察室:四川地区在历史上经历了多次大规模移民潮,这些移民活动如何改变四川的人文结构,对文化融合与创新起到了什么作用?

谢元鲁:文化的发展离不开交流互鉴。