2024年盛夏,一部名为《川西奇遇记》的微短剧成功在海外平台播放。剧中,一名在成都出生、六岁随家人移居美国的女孩爱丽丝,时隔多年后重返故乡,准备拍摄一部中国文化纪录片。而爱丽丝的外婆,一名民俗文化研究者,则带着外孙女踏上了一段奇妙的旅程,在四川古镇寻找非遗记忆。

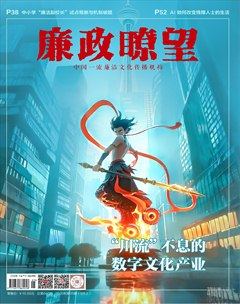

这部土生土长于四川的微短剧在海外各大平台点击量突破六百万,而这并非孤例。成都影视城产业园数据显示,2024年,仅该产业园就实现新立项影视剧48部,同比增长175%。而随着《摇滚梨园》《逃出大英博物馆》等作品在海内外市场引起强烈反响,当全国微短剧行业经历迭代阵痛时,四川正以“文化+旅游”的独特模式,探索着“内容为王”的微短剧发展路径。

内容强起来,

四川微短剧的属地文化基因

“哦嗬……嗬嗬嗬哟……”在《川西奇遇记》的一组镜头里,宽广的江水边传来一阵阵歌声,随着字幕的出现,观众跟随女主爱丽丝一起聆听沱江边一位老人的放声高唱。这是四川省非物质文化遗产代表性项目沱江号子,而镜头里的老人,是沱江最后一批拉船人之一的肖云富。

“如果不是拍摄这部微短剧,我们可能也难以看到这样珍贵的场景。”在四川新闻网的办公室,记者见到了《川西奇遇记》策划人之一的侯敬文。依托长时间以来对非遗的成熟挖掘,侯敬文所在的四川新闻网主创团队(以下简称“川网团队”)从去年开始探索更多的非遗领域。但一个问题却困扰着团队:怎样让非遗的传播形态更新,让更多人了解到那些不为人知的非遗项目?

就在侯敬文感到困扰时,微短剧的爆火给团队带来了新思路。去年初,国家广播电视总局发布“跟着微短剧去旅行”创作计划,提出2024年要推动一批实体取景地跟随微短剧的热播“出圈”,塑造一批古今辉映、联通中外的文化标识和符号,通过微短剧全球传播,形成一批可复制可推广的“微短剧+文旅”融合促进消费的新模式,营造跟着微短剧去全国各地“打卡”的新风尚。

在有关政策的鼓励下,川网主创团队开始研究如何将微短剧与非遗结合。“微短剧和之前的文化宣传短片都不一样,它需要紧密的剧情、快节奏的爆梗。如何在非遗的专业框架内与之融合成了我们需要解决的第一个问题。”四川新闻网副总编辑楚彦告诉记者,为了将微短剧与非遗进行有机结合,其团队不仅要找到熟悉微短剧制作的合作方,还需要从内容上把控好非遗的严谨性。抱着专业事交给专业人来做的想法,侯敬文团队找到了四川电影电视学院进行拍摄合作,并深入请教非遗协会有关专家对内容进行把关。

“创作初期,我们将中西文化、传统与现代文化的碰撞作为锚点,从两名主人公的文化年龄差异思考情节创作中的戏剧冲突。将能够展现四川独特文化的,还不被人所熟知的非遗融入其中,在短短一个月内,通过与非遗属地的文旅部门高频率沟通,将地域特色融入剧情场景。”楚彦介绍。

在采访中记者发现,这样的创作思路已经获得多次成功实践。去年,在第十一届中国网络视听大会召开期间,来自四川的创作者们向与会嘉宾们展示了微短剧如何以文化基因为入手点,通过“非遗+科技”“历史+青春”等创新表达,既守护了地域文化根脉,又开辟了国际传播的新路径。这种“在地化叙事、全球化触达”的模式,为微短剧行业提供了从流量驱动转向价值引领的范本。

“在创作方向上,我们从大城小事、那山那水、蜀地蜀艺、蜀人蜀事以及美食美景五个方面对四川微短剧创作进行内容挖掘。”四川省广播电视局网络视听处有关负责人对记者说,去年以来,四川省积极探索“微短剧+”的发展新模式,搭建行业横向产业链条,通过“微短剧+”文化、旅游、产业等多形态、多领域、多方式讲述四川故事。