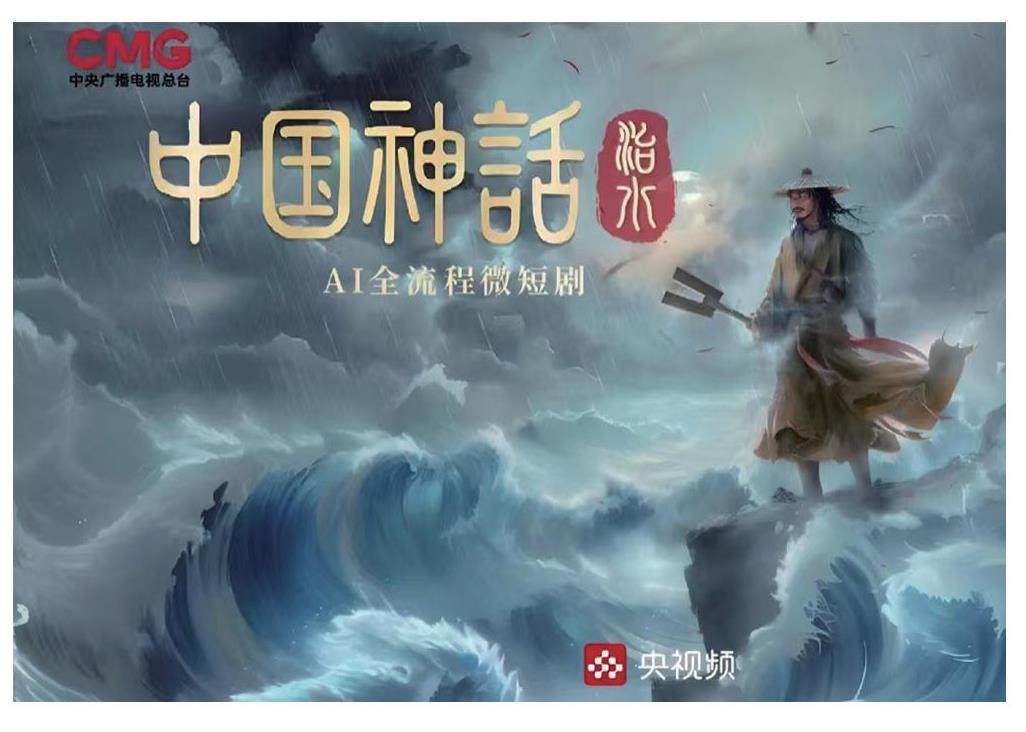

摘要:2024年,由中央广播电视总台制作并于央视频发布的AI微短剧开启了视听内容创作智能化的新篇章,为传媒行业新质生产力的发掘与运用探索了新方向。在总台微短剧创作实践中,AI技术从全流程赋能、人机协作等层面推动了微短剧创作的范式变革。以《中国神话》为代表的AI微短剧为优秀传统文化的创新性传承提供了品牌打造、叙事革新与内涵升华的优质样本。在总台的推动与引领下,AI微短剧在文旅、娱乐、教育等领域的跨界应用探索日渐深入,其所展现出的独特价值与潜力提示出各行业智能化发展的新思路。

关键词:AI 微短剧 中央广播电视总台 文化传承 AIGC 视频生产

《2024年中国微短剧行业研究报告》显示,2023年国内全年微短剧规划备案3574部、上线备案584部,微短剧行业市场规模达到358.6亿元。微短剧凭借快节奏、低时耗、强娱乐性等特点成为文化消费领域新宠,但其在迅猛发展的同时也暴露出题材同质化、内容质量良莠不齐等问题。为发掘AI新质生产力,推动微短剧向精品化、专业化发展,中央广播电视总台(以下简称总台)积极入局微短剧行业,于2024年先后推出《中国神话》《AI看典籍》《英雄》《奇幻专卖店》《爱(AI)上睡前故事》等AI微短剧并在央视频平台上线。总台的AI微短剧实践展示出中央级主流媒体发展新质生产力的眼光与决心,为传媒新生态下思考如何在人文与科技的耦合中寻找平衡点、如何在传统与现代的对撞中创造新价值等问题提供了独特视角。

一、AIGC引领微短剧创作范式变革

在媒体融合的浪潮中,AI逐渐成为推动影视剧创作范式变革的关键力量。在总台AI微短剧实践中,AI不仅重塑了微短剧创作的具体流程,更在与人类创造力的融合中开拓出艺术表现的新维度,揭示出艺术与技术融合的深层机理。

1.AIGC重塑微短剧创作流程。微短剧创作通常包括剧本编写、分镜绘制、台词编写、配音制作、视频拍摄与后期制作等环节,每个环节均需投入大量的人力、精力与时间。AI的应用推动了微短剧制作流程的革新,在提升剧集创作效率的同时让创作者看到了大幅降低人力、财力消耗的可能。以总台2024年推出的国内首部AI全流程微短剧《中国神话》为例,AI为该剧的制作提供了全链路赋能:在编剧阶段,AI通过分析大量文本数据规划情节、生成剧本;在分镜绘制时,AI根据剧本自动生成初步的视觉草图、提供分镜设计建议;在视频输出阶段,AI优化剪辑流程,实现视频生成和后期校对的自动化;在配音阶段,AI根据场景、画面、文字自动生成适切的配乐与人声效果。

此外,AI还能够借助生成式对抗网络技术(GAN)将人的面部特征映射到虚拟人物之上,这一技术打破了演员在物理时空中的行为局限,推动了现实与虚拟的深度串联。总台2024年推出的另一部AI微短剧《AI看典籍》便在部分剧集中以知名主持人撒贝宁、王冰冰作为剧中关键人物的脸模,以期借熟悉的面孔激发观众对故事内容的认同感。AI技术的介入为总台微短剧创作提供了更广阔的创意空间和更高效的制作工具,降低了微短剧生产对人力及其他资源的消耗与依赖。

2.AIGC深化人与技术创意共融。虽然AI为微短剧创作开辟了更多可能性,但AI的运行仍然不能完全脱离人的把控。AI微短剧的创作表面上看是AI“挑大梁”,但AI的“创意”并非凭空而来,一个高效的AI模型的诞生离不开人对AI的深度模型训练和海量数据投喂。在全流程AI微短剧的创作实践中,从剧本生成到成品输出等各环节均需借助AI的“文生剧本”“文生图片”“文生音频”“文生视频”等功能来完成,而AI能否高质量地发挥功能则取决于人的训练与调整。

以总台创作《中国神话》第二集《逐日》的过程为例,制作人员首先使用“文生剧本”功能生成相应情节与台词,但AI模型首次输出的成果不够完善,需要制作人员反复调整、输入新的提示词引导其优化剧本。