桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚!

——《诗经·卫风·氓》

1

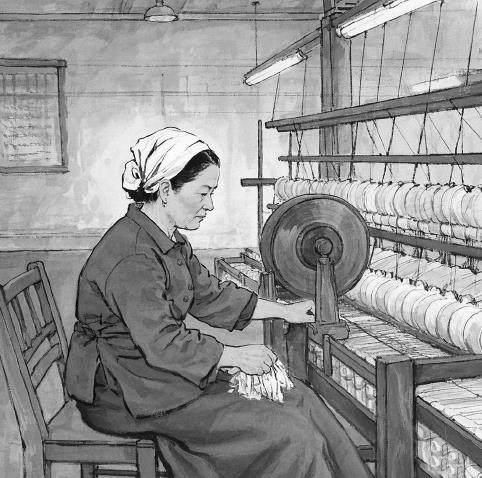

日军占领青岛时,母亲曾作为劳工,在一家日本纱厂打工。

母亲早年总是不断地说:青岛,我年轻那会儿……她的眼里含着依恋、含着山水、含着岁月。母亲说:你有空儿到台东去看看,那里有家织布厂,从台东汽车站往左拐,再往左拐,见到一座老房子后,再往右拐……母亲的语气软得像一段丝绸。

我家衣柜里有一段丝绸。当年,母亲打工的那家工厂生产一种很好的料子,叫“天湘绢”。我家衣柜里有很多旧衣服,散发着复杂的气味,只有那段丝绸像一位未出阁的闺秀,凉爽、绵软,亲切得如一句亲人的问候。我能想象母亲和自己同样大的女孩一起离开故乡时的惊喜、迷茫和伤感。在她的花季岁月,她无暇体味自己的青春梦想,那家早已消失的纺织厂只留下她的少女倩影。那些年,她用更多的时间面对那些来往穿梭的纺锤,在棉线与机器之间,美丽的母亲没有想到,她后来会与青岛失之交臂,然后回到故乡成婚育子。

我多次沿着那些起伏的街道寻找母亲走过的旧迹。有一次,我在台东遇见一位老人,我问他那家纺织厂的位置,他说:纺织厂?我说那里有一家电影院,老人说电影院在哪?我说在一个邮局旁边,他说邮局在哪?我说在一个汽车站旁边,老人说汽车站在哪?我说在台东,他说台东在哪?老人像一部陈旧的织布机,抽不出一丝清晰的记忆。我与母亲在不同的时空站立在同一个地点,却已是物是人非,那一刻我能感到自己血液的涌动。只是关于那段丝绸的来历我从未问及,母亲也未曾说起。

我是在追寻母亲足迹时,查阅到与这座城市纺织有关资料的。那家纱厂是19 世纪初,一个周姓实业家创办的,当年,他通过德商瑞记洋行,订购了整套英国爱色利斯纺纱机,取名为华新纱厂。当时注册资本120 万大洋,拥有纱锭1.5 万枚,有工人2000 名。产品畅销胶济铁路沿线及沿海诸省,成为华北地区最大的纺织印染联合企业。

七七事变后,青岛被日军包围。时任市长的沈鸿烈拒绝向日军投降的指令。不久,沈鸿烈市长接到蒋介石密电,命令他在日军入侵前实行“焦土抗战”,在必要时将纱厂全部炸毁。1937 年9 月,执行“焦土抗战”政策的青岛通讯爆破大队秘密成立。据当时的文字记载:“12 月8 日,爆破计划正式启动,从沧口、四方到市内连绵30 里,到处火焰冲天,爆炸声此起彼伏,包括九大纱厂、四方发电厂、铃木丝厂、丰田油厂、橡胶厂、自来水厂以及青岛港的船坞及其他机械设备全被炸毁,留给日本人的是工业废墟、堵塞的航道和一座只有5 万人的空城。”同时,青岛附近海面上布置了鱼雷网和水雷网,力图阻止敌人登陆。为加固青岛的市区海防线,根据国民政府指令安排,将驻青岛的所有东北舰队所属舰艇等进行了自沉阻敌。12 月26 日,日本宣布封锁青岛海面交通,使青岛进一步陷入孤立。12 月27 日,沈鸿烈率部向鲁西南撤退,自此,青岛已几无防御,不日后沦陷。

日军入侵青岛后,将停泊在港口的轮船钉上了“大日本海军管理”的木牌,全面封锁了海面,只允许日本船舶进出港口。之后,日本商人垄断了青岛的纺织业,华新纱厂被日本商人吞并。他们征招了大批中国工人在纱厂做劳工,我母亲就是那时进入华新纱厂的。随后,日本商人把新生产的丝绸和布匹,通过海上的货轮源源不断地运往日本。

在查阅资料时,有一组照片让我难忘:两艘日本货轮停靠在码头上,暗灰色的烟囱冒着黑烟,岸边站着几个日本士兵,他们手里端着机枪,眼睛警惕地朝周围巡望着。几十个中国工人把丝绸和布匹扛在肩上,通过晃晃悠悠的桥板往货轮走去。