19 岁之前的我,是在福建省福鼎市点头镇上的老街度过的。

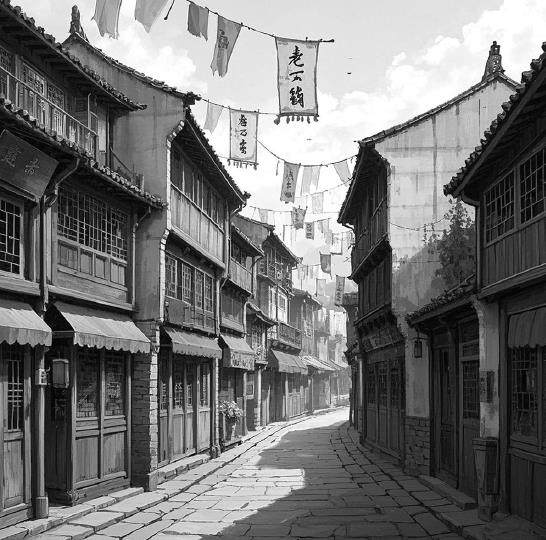

老街就是那条条狭长窄窄的街道,分为上街、中街、下街和横街里。街道两旁是清一色木制二层小楼,一楼皆为铺面,楼头布招飞舞,密密麻麻的颇有点明清街市韵味。老街最早成行于横街里。旧时的横街里是通往南北的驿道,商铺、当铺、客栈林立,街巷中央总是夹杂着南腔北调的喧哗。横街里不过三百多米长,宽也就二三米,青石板路高低起伏。街里的各口,无须拐弯便与其他小街不期而遇。拾阶上“十八岭级”,就到街头顶,这里的土地宫、大帝宫和泗州佛亭都建于清朝时期。大帝宫旁原先有个道观,只有一个老道,姓谢,据说“法到病除”,老街人敬为“仙人”,尊称“六仙”。民国时候上街出过一个“大乡绅”陈春泉,文武双全,人赞“自古天生一良材”,留下了许多津津乐道的奇闻轶事。

上街与中街交连处,分出两条小巷分别直通海边两个埠头,岸边的妈祖宫已有270 年历史。公社大院、邮电所、税务所、水产站、人民会场、码头搬运社齐齐沿岸而立,海岸边这条马路便也成了街。涨潮时分,海水总是漫过妈祖宫前的两个大旗杆,行人都得抡起裤腿蹚着走。埠头上每天都挤满大大小小的渔船,欸乃声声中有数不尽的海鲜搬上岸,又有大量的茶叶和土特产搬上船销往外地。退潮时,海蜈蚣、跳跳鱼和蛏等小海鲜遍布岸边滩涂,更有数不清的鱼虾蟳蟹朝你大眼瞪小眼。有了这片小海,老街人的餐桌是从不缺鱼鲜的。记得那时的野生大带鱼足有三四厘米厚,一碗地瓜饭配上一块糯糯的透着香气的鱼肉至今对我来说仍胜过那些奢华的饕餮盛宴。

中街的人气总是最旺,镇上好吃好玩的都汇聚在这条街上,有供销社、新华书店、服装社、理发店、糕饼店和各种杂货铺;还有多家青草铺和著名中药铺以及祖传牙医诊所;以店主人命名的各种小吃光听名字就让你垂涎;沿街叫卖的零食有“馍馍”“马蛋”,那溢满街市的葱油香常引来一班小屁孩,舔着口水跟在后面学着吆喝作乐。

“扁食节”“诗怀礼禄生”是两家历经几代传承的百年老店。“扁食节”的扁食虽说那时一碗也就三五毛钱,但平常是不敢奢侈的,那可是老街人待客最隆重的一道点心哦!每每这时,店主人总会贴心地备上雅致的食盒让人体面地提回家去。客人欢喜却总要客气一番,按照当地“有吃有剩”的风俗拨出一点推说吃不下。小孩子们早眼巴巴地候着,没等客人跨出门槛碗底就空了,还吧唧着嘴差点把碗和汤瓢给舔碎了。