辗转求学少年立志报国家

朱伯龙先生1929年1月31日出生于江苏省江都县(今扬州市江都区),父亲朱长年是上海中国银行的职员,母亲徐淑芗是一位贤良能干的家庭主妇。兄妹三人中,朱伯龙排行老大。江都古称龙川,因“江淮之水都汇于此”得名(一说秦楚之际,项羽欲在广陵临江建都,始称江都),西汉景帝前元四年(公元前153年)建江都县。江淮交汇之地,人杰地灵,盛产粮棉桑麻,有“苏北粮仓”之称。幼年时,朱伯龙与外祖母生活在乡下。虽然身处动荡年代,但家庭的经济基础和稳定的生活来源让他度过了无忧无虑的童年。不过,这段快乐的岁月很快被日军侵华战争打乱了。

1937年淞沪抗战之后,日军一路北上,于当年12月侵占江都。为躲避日寇,朱伯龙随姑母一路逃亡,次年5月才得以在上海与父母团聚。立足未稳,他又因父亲工作调动辗转前往广州。不久,广州沦陷,中国银行迁至香港,朱伯龙与母亲历经千辛万苦,取道梧州到香港与父亲会合。朱伯龙在香港的一所学校完成小学至初中二年级的课业。不到四年相对宁静的学习生涯,又因太平洋战争的爆发而中断,朱伯龙与母亲搬至梧州,并在梧州念书到高一上半学期。

1944年4月,父亲工作调动到重庆,朱伯龙又与母亲、弟妹前往重庆。途经贵阳时,他在贵阳的清华初中借读。同年6月,他离开贵阳前往重庆,并在重庆考入中央工校专科化工科。利用在化工科读书的一年时间,朱伯龙补完了高中课程,取得高中文凭。

抗战胜利后,朱家回迁至上海。1947年3月,朱伯龙考入光华大学土木系。光华大学是当时上海一所著名的综合性私立大学,“光华”二字取自先秦《卿云歌》的“日月光华,旦复旦兮”,寓“光我中华”之义。光华大学以日月卿云为校旗,红白为校色,培养了大批有为学生。光华大学设文、理、商、工四科,土木工程系隶属工科。这一时期,光华大学积极延揽国内外知名学者任教,为土木工程专业的发展奠定了坚实基础,朱伯龙也得以接受系统性的专业训练。

朱伯龙青少年时期几乎都是在战火硝烟中辗转奔波,目睹了国家山河破碎,人民流离失所,对国家的强大和人民生活安宁有着强烈的期盼和执着的追求。他后来回忆说:“特别是看到日寇重庆大轰炸后的残垣断壁,就想到杜甫‘安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜’的诗句,我之所以选择土木专业,主要是考虑抗战结束后国家重建亟需大批这方面的专业人才。”

大学期间,朱伯龙是校园里的活跃分子。他热爱音乐,经常改编歌曲、组织歌会,也展现出突出的学术潜力,在大学的第一个学期就组织成立出版社,出版学术期刊。

1947年下半年,上海白色恐怖肆虐,朱伯龙因积极参加救饥救寒运动被国民党政府逮捕,后因证据不足被“不起诉”释放。1949年4月,他因为参加学生运动再次被反动派逮捕,不久后,上海解放,他幸免于难。朱伯龙在这一时期的经历,充分展现了他对国家和人民的深厚情感,以及为追求正义和自由而不懈斗争的精神。他投身革命运动的行为不仅是对当时社会黑暗面的有力抗争,更是对爱国主义精神的生动诠释。

1949年11月,朱伯龙在光华大学加入中国新民主主义青年团,并担任校文工团团长。1950年7月,他大学毕业,随后入职光华大学任助教,并被选为学生会执委。当年10月,他组织学生参加淮河治理,进行测量、开河、造桥等专业工作,投入火热的社会主义建设之中。

1951年9月,光华大学部分系科和大夏大学部分系科合并,组建了华东师范大学。原光华大学的土木专业调整至同济大学,朱伯龙也调入同济大学,从此开启在同济近60年的科学研究和教书育人生涯。

为了百姓开拓进取闯新路

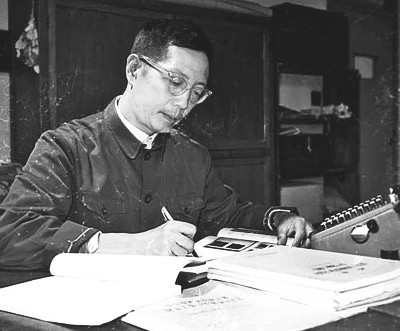

20世纪50年代,朱伯龙先生到哈尔滨工业大学读研究生,师从苏联专家,研究的方向是壳体理论。他率先用解析方法编制供实际应用的图表,很快在该领域取得重要成果。60年代初,预应力结构刚刚传入我国,朱先生洞察到其广泛的应用前景,抓住先机,成为国内最早开展预应力混凝土研究和应用的学者。在上海中兴剧场改造中,他巧妙应用预应力悬索结构和技术,在不影响原结构的情况下,成功增设二楼看台。他还率先在上海软土地基上设计了多层钢筋混凝土预应力房屋。

1976年唐山大地震后,朱先生很快就赴灾区调研灾情。面对山崩地裂后的残垣断壁和满目疮痍的灾后惨烈景象,他悲从心起,如何防灾救灾从此成为朱先生一辈子都在思考的课题。回校后,朱先生动情地告诉学生:“国家和社会需要什么,我们就要研究什么。工程科技人才做研究要新,要走在前沿,关键还要有用,能够解决工程实际问题,造福百姓苍生!”在时任校长李国豪院士的率领下,朱先生毅然放弃已经取得重要成果的原有研究方向,把研究重点转到全新的工程抗震方向。