对有些行当来说,刚刚过去的2024年是一个让人有些焦虑的年份—东京又有十几家钱汤(即澡堂)关门歇业。目前整个城市只有大概430家钱汤生存了下来,不到1960年代末全盛时期钱汤总数量的1/6。然而小杉汤—一家开了92年的社区钱汤—不仅赚得了名声,还转型为受街区年轻人欢迎的社区公共空间。

高圆寺街区在日本是地域认同感极高的街区,特色小店、文人咖啡、年轻人喜欢的古着店散落在各条巷道中,当然,也少不了从白天就开门迎客、拥有不少熟客的居酒屋。从高圆寺车站步行5分钟,你就能见到唐破风(一种圆弧形屋檐装饰)屋檐样式的一间木造老屋,那就是小杉汤的入口了。

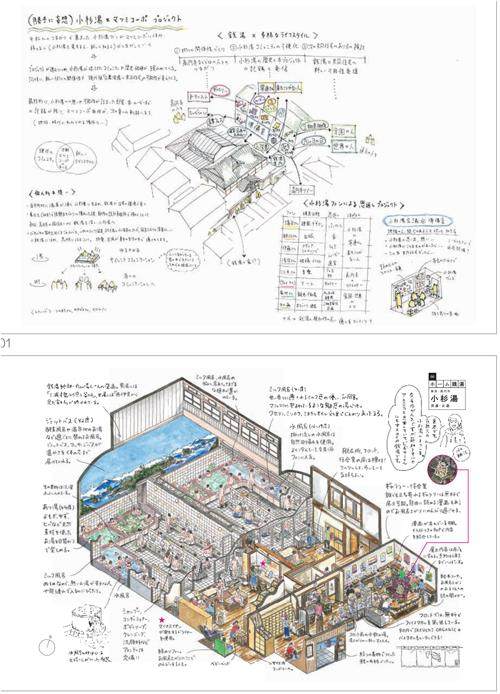

这家澡堂看起来确实有点不一样。除了常见的冷水浴、按摩浴等汤池,小杉汤还有牛奶汤池,有时还会安排“期间限定”的水果汤池与日本酒汤。汤池墙壁上挂着塑封的手绘报纸,每月更新这个街区的社区活动。在更衣室,“烦恼相谈留言板”为有烦恼的顾客和愿意提供支持的顾客搭了座桥。前台销售店主特意引进的饮料,还有些下酒的小零食。

一般而言,去钱汤泡个热水澡是基础需求,可钱汤算不上什么赚钱的行当。在泡沫经济年代,带浴室的住宅在日本逐渐普及,钱汤行业开始衰退。考虑到钱汤仍然具备公共卫生基础设施的功能—尤其是针对老年人、低收入者和部分传统住宅住户,政府管控着钱汤的服务价。最近,东京将钱汤入浴费统一为成人550日元(约合26元人民币)。另一方面,设备老化的老店也无力支付高额的修缮费用。

小杉汤从1985年就已经开始求变。小杉汤二代店主平松茂率先摸索出了一条改变浴池产品的路,为小杉汤引入各种花香草药特色汤池。在2004年的改建中,平松茂新增了冷水浴池,实现了“温冷交互浴”,至今这仍是小杉汤的招牌。他还将等候室改建为画廊,这在当时东京的钱汤里也是首创。

2010年以后,平松茂利用小杉汤靠近高圆寺车站的地理优势,在钱汤等候室设计了各种活动,如落语(日本传统曲艺形式,类似单口相声)、戏剧表演、音乐会、普拉提课程。这为小杉汤博得了更高关注度,尤其吸引了年轻人。2015年,小杉汤日均利用顾客数约为375人,是当时行业日均值的3倍。

小杉汤的新模式

流行文化也给钱汤带来了复苏的机会。由畅销漫画改编的电影《罗马浴场》和《罗马浴场Ⅱ》分别在2012年和2014年上映,并创下票房纪录。平松茂的儿子平松佑介不想错过这阵钱汤热潮。2016年,平松佑介接手了小杉汤,它的隔壁还有一幢家族名下、不带浴室的公寓楼。由于公寓老旧,他决定拆除重建,一半作为自家住宅,另一半空间则用于建造一个配套设施—这也是他爷爷想做而未完成的计划。

既有住户搬走后,公寓在计划拆除日期到来前出现了一年的空置期。这是个有趣的命题:怎样让这一年更有价值?小杉汤的常客、刚搬到高圆寺的建筑师加藤雄一建议公开招募免费住户,限期一年,条件是“每个住户需要在小杉汤创造些什么”。高圆寺地区居住着许多艺术家、作家等创作者,他们确实有可能为小杉汤带来创意与话题。

加藤雄一那时刚大学毕业,在从事城市更新、地方营造的跨领域设计事务所OpenA工作。他兴致勃勃地提出要负责整个项目的运营。这正是小杉汤老板平松佑介需要的助力。在回来接手小杉汤之前,他做过房地产公司销售,也尝试过创业,但在社区营造领域缺乏经验。

加藤雄一的提案重新定义了一个原本劣势的生活环境。他把这种没有私人浴室、需要钱汤的住宿生活称为“钱汤生活”(銭汤ぐらし)。当这栋不带浴室的公寓的出租信息出现在小杉汤汤池的墙壁上时,它也有了一个不那么常见的标签:“带钱汤的公寓”(銭汤つきアパート)。

很快,音乐家、设计师、摄影师等不同行业的10名创意人士成了这栋公寓的一年期住户。他们组成了“钱汤生活”小组,也开始了对这种生活方式的探索。他们在小杉汤举办音乐演出、艺术展览等活动,讨论的议题也自然延伸到项目结束后要在这里新建一个怎样的设施。最后,他们达成共识,延续“钱汤生活”这个概念,继续创造一个可以体验钱汤的生活空间,一个可以让更多人凑在一起、在泡汤前后吃饭和工作的共享空间。

一年期的钱汤生活试验,为小杉汤带来3成客流量的增长。平松佑介同意了这个配套设施的改建提案。