2025年第一个工作日,淮海中路思南路口6层楼高的独栋商厦嘉丽都商厦在空置两年半之后,宣布迎来新一任租户瑞典快时尚品牌H&M,租期5年。

物业方上海益民商业集团股份有限公司的这则重大经营事项公告很快引发市场关注,因为新一任租户和前一任租户是同一个—2022年6月,H&M开在这里的淮海路店结束15年经营,歇业撤店。

商铺开开关关本是市场常态,但H&M重回淮海路意义特殊。淮海路店是它2007年进入内地市场时选中的全国首店,是品牌面对一个全新而陌生的市场时的雄心所在。18年后,在中国市场经历过高光和低谷的H&M想通过“重回首店”讲一个新故事。“上海有孕育时尚潮流的土壤,是我们投资中国的起点,首店重开是品牌在中国市场‘加速增长计划’的一部分。今年秋季重新开业之后,这里将是全国最大的旗舰店。”H&M在书面回复中对《第一财经》杂志表示。

在零售业,无论对于消费品牌还是商业街区,“首店”历来是商业价值极高的一个营销概念。进一步延展至城市视角,一个品牌—尤其是国际品牌在中国内地的首站选择落在哪个城市,不仅体现该城市的消费实力,也是这座城市营商环境、时尚文化和消费趋势引领等多方面综合能力的印证。开放包容的城市文化、富有竞争力的商圈与商场、具备强大消费能力的消费者群体,共同构成了“首店经济”的基础。

早在2015年,上海就在全国率先提出要抢抓首店经济,吸引国内外品牌到沪开设首店,促进地区经济高质量发展。随后北京、深圳、广州、成都等多个城市也出台相关政策支持首发经济发展。首店和首发经济逐渐成为国内零售业的发展趋势,也是各地消费产业的竞争目标。

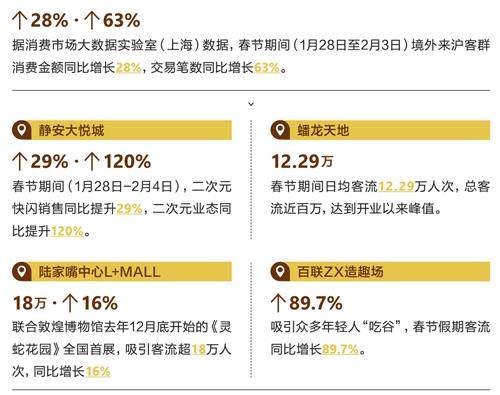

2025年春节期间上海多个商圈实现客流与销量同增

2024年,上海围绕“首发经济”与“精品消费”推出了一系列政策措施。根据上海市人民政府新闻办公室披露,全年上海新增各类首店1269家,其中高能级首店占比达17%,居全国首位。这些“首店”既包括国际知名品牌,也有品牌推出的各类新型门店,同时还有来自不同城市的区域性品牌进军全国市场的“首店”。

每个品牌都给出了选择上海的理由。“在上海的成功经营往往会为品牌在全国的表现奠定基调。通过在上海建立稳固的立足点,进一步扩大市场影响力。”—H&M这种“以上海为中心辐射全国”的模式,如今依然是众多国际品牌进入中国市场的标准路径。

其实,中国消费在经历了上一轮高速增长和电商冲击之后,如今线下“首店”的意义已不再局限于“第一家店”对商场或商圈的引流功能,而更倾向于成为品牌形象的展示空间。比如韩国眼镜品牌GentleMonster的淮海路店在2024年4月完成升级,重新开业的门店成为内地首个创新空间HAUSNOWHERE,一楼的抽象艺术装置不断吸引消费者前来排队打卡,品牌也借此将“策展型零售”的概念推向市场。

为了争夺“首店”,品牌与商圈不断创新,提出了更多类型的首店概念,例如旗舰店、1号店、首发店等,为“首店”增加各种不同的定语。尤其是新冠疫情之后,消费者更加追求个性化和情感体验,这些全新概念的店铺在落地过程中,也将设计、运营和体验等多方面的创新提升到了新高度,不仅顺应了市场需求的变化,也推动了整个商业领域的创新。

首店,不只是个店

创立于1989年的日本知名买手品牌UNITEDARROWS今年1月底在上海静安嘉里开设了在中国内地的首家门店,品牌官方将其定义为“1号店”。该门店面积约350平方米,涵盖了UNITEDARROWS旗下的多个品牌,包括主线品牌以及更细分的潮流、休闲和高端系列。开业后正值春节消费旺季,门店的客流和销售表现均超出品牌方预期。

在决定开设首家门店之前,品牌曾在北京、杭州等地开设快闪店,也设立了线上天猫店,综合调研和销售数据,最终决定在上海落地中国首店。UNITEDARROWS中国区总经理森本裕史告诉《第一财经》杂志,“1号店”并不仅仅是一个销售衣服的场所,而是集线下活动、直播基地等多功能于一体的综合空间,是展示品牌形象的窗口,因为“上海在时尚领域的发展速度最快,且始终处于行业前沿”。