翻红的“马踏飞燕”

2022年,甘肃省博物馆推出了一系列以馆藏文物“铜奔马”为原型的玩偶,一经问世便迅速在网络上走红。绿茸茸的马儿“龇牙咧嘴”,造型憨态可掬,尤其是一副“不正经”的表情,颠覆了大众对文物的刻板印象,轻松俘获大批网友的心;马蹄下的“飞燕”也不甘示弱,翻着白眼,既表现出被踏在马蹄下的无奈,又透露着被绿马抢走风头的不甘,妥妥的表情包。得益于这对“活宝”的卖力表现,“马踏飞燕”玩偶线上线下卖到脱销,顺带将甘肃省博物馆推到了网红打卡地榜单前列。

其实,这并不是“马踏飞燕”第一次走红,作为中国旅游标志、甘肃武威市城标、甘肃省博物馆镇馆之冠、多次出国巡展的“国宝级”文物,“马踏飞燕”可谓文物中的初代“网红”。作为中国最具知名度的文物之一,它很早之前就出现在中小学生的课本和影视剧作品中了。曾经有一部名为《铜马铁燕传奇》的无厘头电影,其剧情就是围绕着一件珍藏在少林寺中的外形酷似“马踏飞燕”的“国宝”展开。受电影的影响,笔者在很长一段时间里都误认为“马踏飞燕”有真人般大小,直到在甘肃省博物馆见到实物,才发现原来它没有记忆中那么高大。可能不仅仅是笔者,或许很多读者记忆中的“马踏飞燕”的体量都不小,因为很多旅游城市都树立了以“马踏飞燕”为原型的巨大雕塑,那个形象实在是太深入人心了。

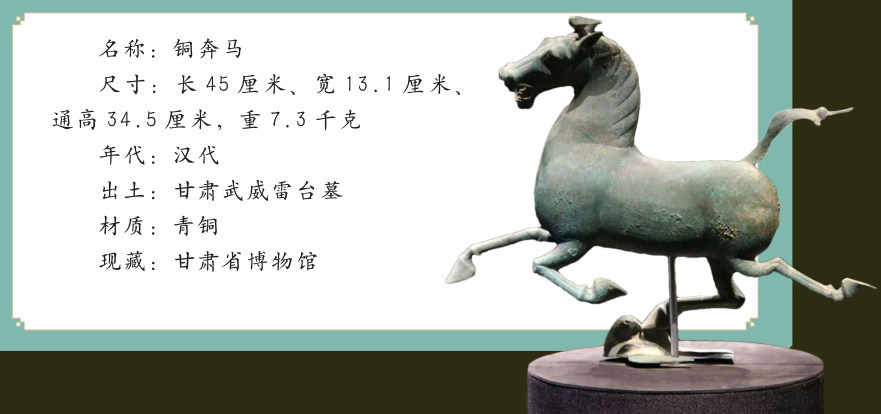

“马踏飞燕”是这件文物的“艺名”,它的官方名称为“铜奔马”,1969年出土于甘肃省武威市雷台的一座墓葬中。不同于墓葬中出土的其他铜马,铜奔马的造型异常矫健精美,整体呈昂首嘶鸣、飞跃奔驰状。马首微微向左偏,长尾飘举在半空,三足腾空,右后足踏在一只飞鸟之上;飞鸟展翅回首,注目惊视。这样的设计不仅体现出了马奔腾的速度之快,还充分表现了当时工匠丰富的想象力以及高超的铸铜工艺。马将所有力量集中在一足之上,却能安稳不失平衡,属实令人叹为观止,就连见多识广的著名历史学家、文学家郭沫若见到它后,也被震撼到惊叹连连,先是为其取名为“铜奔马”,后又重新命名为广为人知的“马踏飞燕”。

铜奔马不但造型精美、体态生动,刚出土时还能发现它周身都用朱、白、黑等颜色进行了彩绘,如马的鼻孔、嘴巴、眼角涂朱,眼珠涂白,黑墨点睛,还用墨线勾勒唇、须、鼻、目、鬃等,马腹部的马鞍上也残存朱、白彩绘的痕迹。不难想象,当年点缀着彩色纹饰的金色铜马该有多么华丽。时移世易,如今铜奔马的金色外衣被绿色铜锈取代,表面的矿物质颜料装饰褪去,但是其外形之美依旧摄人心魄。

马蹄下的未解之谜

尽管“马踏飞燕”家喻户晓、声震寰宇,但围绕在它周围的未解之谜依旧很多,最引人关注的问题就是马蹄下的飞鸟是否为“燕”。关于这个疑惑,我们先来回顾一下当年郭沫若先生将铜奔马命名为“马踏飞燕”的经过。

1971年9月,郭沫若陪同柬埔寨王国代表团访问甘肃时,抽空前往甘肃省博物馆参观历史文物陈列。郭沫若一眼就看到了造型奇特的铜奔马,他认为这件文物的考古和艺术价值非同小可,并欣然将其命名为“马踏飞燕”。

那么,郭沫若当时为什么认定马蹄下的飞鸟是“飞燕”,而不是其他鸟类呢?据说,郭沫若当时由李白的诗词《天马歌》中所说的“回头笑紫燕”而联想到了疾驰如燕的骏马。自古以来,很多人都爱马,这里说的“紫燕”指的就是古代家马的一个品种。