2024年国家档案局为庆祝中华人民共和国成立75周年举办的档案微视频征集活动中,由中国科学院档案馆和中国科学院近代物理研究所出品的《计算尺的记忆》被评为一类微电影作品。在计算机高度普及的今天,计算尺早已退出了历史舞台,为何它还能成为“档案里的科学重器”微电影的重要角色?也许是因为它承载了一个时代的科研风貌。透过计算尺这个被尘封的“神器”,我们又能读到哪些鲜为人知的历史呢?

“档案”里的计算尺,定格了一段珍贵历史

《计算尺的记忆》微电影中,有这样一个不同寻常的情节:在科技项目的档案盒里竟然放着一把计算尺。不同于传统的纸质档案,这把计算尺显然是作为实物档案被存档的。这把计算尺有着怎样的特殊意义呢?

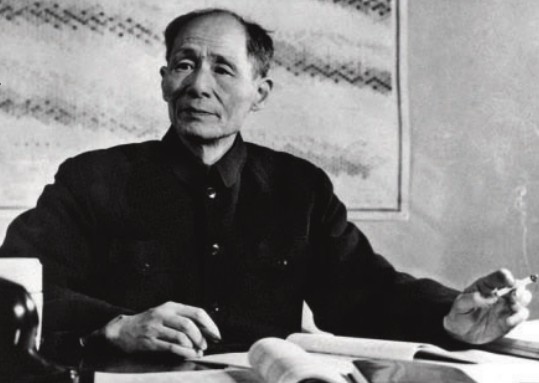

据称,这把计算尺是杨澄中院士在承担氢弹研制任务过程中使用过的计算工具。杨澄中(1913—1987年)是中国科学院学部委员(院士),生前为中国科学院兰州分院副院长。1951年,杨澄中为了报效祖国,毅然辞去英国利物浦大学物理系讲师的职务,携妻女一同回国,并献身于祖国的原子能科学事业。

1963年,杨澄中参与并领导的1.5米回旋加速器建成出束,为中国的原子核物理研究和“两弹”事业做出了重要贡献。

1965年,中国科学院近代物理研究所接受了与氢弹研制有关的两项核数据测量任务。这两项任务分别为氘-氘及氘-氚反应截面测量(代号“9556-1”)和快中子对锂-6、锂-7的非弹性碰撞截面及次级中子能谱测量(代号“9556-2”)。杨澄中参与并领导了这两项核数据测量任务。《计算尺的记忆》中的计算尺就是杨澄中在参与“9556-2”任务时使用过的计算尺。这把计算尺见证了我国氢弹研制中的一个重要场景。20世纪60年代末,杨澄中及其任务组圆满地完成了测量任务,为我国的核武器研制提供了可靠的实验数据。从数据测量结果和测量技术水平来看,这两项研究均达到了当时的国际水平,并因此获得了1978年全国科学大会奖。

“两弹一星”铸丰碑,计算尺功不可没

有人可能会说,在氢弹研制中使用计算尺进行计算也许是个特例。其实,在我国“两弹一星”的研制过程中,有哪一项能离得开计算尺的贡献呢?今天,大型计算机的诞生让数据处理和科学计算变得轻而易举。然而,在20世纪五六十年代,我国的计算机产业才刚刚起步,计算能力十分有限。

1958年,我国科学家打破国外的技术封锁,成功研制出第一台电子管计算机(103型),不过,每秒钟只能运算几十次。1959年,我国研制的第一台大型通用电子管计算机(104型),每秒钟可运算1万次。1964年,我国研制出第一台大型通用数字电子管计算机(119型),平均浮点运算速度为5万次每秒……

电子管计算机是十分原始的计算机,计算能力十分有限,这与国外的计算装备无法相比。我国的“两弹一星”就是在这样“一穷二白”的条件下独立研制成功的。

大凡搞科学研究,计算是必不可少的。然而,在计算机资源十分匮乏的年代,我国科学家是如何完成像“两弹一星”项目中烦琐复杂的计算的呢?除了国产计算机发挥了骨干作用,计算尺等传统计算工具也功不可没。

中国两弹元勋邓稼先隐姓埋名,以身许国。邓稼先在研究原子弹的过程中,每一个数值都要反复核对,确保准确无误。一个关键数据算上一遍要有上万个网点,而每个网点要解五六个方程。那个时代的计算手段十分落后,邓稼先的团队只得动用手摇计算机、计算尺、算盘等计算资源,并且三班倒轮流计算。在他的办公室里,那几十麻袋被打成捆的演算纸就足以说明这个问题。

郭永怀是我国唯一一位为核弹、导弹和人造地球卫星实验工作均做出巨大贡献的科学家。如今在中国科学院力学研究所的“郭永怀副所长办公室”里,仍保留着郭永怀生前使用过的物品,其中就有他经常使用的计算尺。

原子弹爆炸后,研制氢弹被提上了议事日程。被誉为“氢弹之父”的于敏曾被授予“两弹一星功勋奖章”,他还是2014年度国家最高科学技术奖获得者。于敏知道,氢弹的研制要比原子弹更为复杂。为了实现氢弹理论的突破,于敏为课题组成员人手配备了一把计算尺。就是靠这样的办法,经过夜以继日的计算,才攻克了研制氢弹中的一个又一个难题。

在中国科学家的努力下,我国终于突破了核弹、导弹和人造卫星等方面的尖端技术,取得了举世瞩目的辉煌成就。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功;1966年10月27日,中国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功;1967年6月17日,中国第一颗氢弹空爆试验成功;1970年4月24日,中国第一颗人造卫星发射成功。

用来计算的尺子,为何是科学家的“宝”

根据经验,尺子是用来测量的,可是计算尺却是用来计算的。这样的功能差异,是由于计算尺与普通尺子不同的结构原理所决定的。

单看尺面,计算尺与普通尺子区别不大,除了数学符号和刻度之外,就没有其他神秘的东西了。然而,计算尺的结构与普通尺子完全不同。

计算尺通常由3个组件构成:一是定尺,也叫尺体;二是滑尺,也叫尺舌;三是游标,也叫滑标、推片等。利用计算尺进行科学计算,需要经过专门的训练,才能做到又准又快。一般来说,计算时可利用滑尺上的一点对准定尺上的另一点,然后移动游标并借助指示线迅速读出运算结果。

定尺和滑尺的正反两面都有许多组刻度,每组刻度就构成了一个尺标。这是为了满足不同的计算需求而设置的,比如计算乘除法、平方根、指数、对数或三角函数等就需要使用相应的尺标。这些看似简单的数值刻度和尺标,在科学家的眼里意义重大,甚至可以利用它来设计制造原子弹、飞机、轮船等尖端科技产品。

“计算神器”仰仗的是何原理

记得伽利略曾说过:“给我空间、时间及对数,我就可以创造一个宇宙!”看来,除了空间和时间,是对数给了伽利略足够的自信!事实上,计算尺就是根据对数运算原理发明出来的,因此也叫对数计算尺。为什么伽利略如此看重对数?原来,被誉为“观测天文学之父”的伽利略亲身感受到了对数发明对天文学发展的巨大促进作用。

大约在1594年,苏格兰数学家约翰·纳皮尔在研究天文学的过程中,为了简化其中的巨量计算而发明了对数。纳皮尔的发明是数学史上的一个奇迹,人们可以利用对数来加快计算速度。原来,我们利用对数可以把乘法简化为加法,除法简化为减法。

纳皮尔的对数发明首先为天文学家带来了福音。1600年,第谷与开普勒的相会,开启了一个最为成功的互补与合作模式。天文学家第谷一向以精密观测著称,并积累了大量的天文观测数据。然而,如果只有第谷的“大数据”,而没有开普勒的科学计算,人们还是不知道行星是怎么运行的。第谷临终前对大名鼎鼎的开普勒寄予厚望。开普勒把第谷的“大数据”视为珍贵资源,利用对数来推算火星的轨道,从而创立了著名的行星运动三大定律。

数学家惺惺相惜,为计算尺诞生铺好路基

作为一种很奇妙的函数,对数可以把乘除运算转化为加减运算。法国著名天文学家拉普拉斯对此进行了这样的概括:利用对数可以简化计算过程,因此相当于延长了天文学家的寿命。可是,计算尺的演化却是一个极其漫长的过程,这涉及对数理论的成熟和完善,并依赖于对数理论的应用和推广。作为对数概念的首创者,纳皮尔通过助力天文学发展赢得了很好的名声。1614年,纳皮尔出版了《奇妙的对数定律说明书》,并公布了他关于对数的发明。

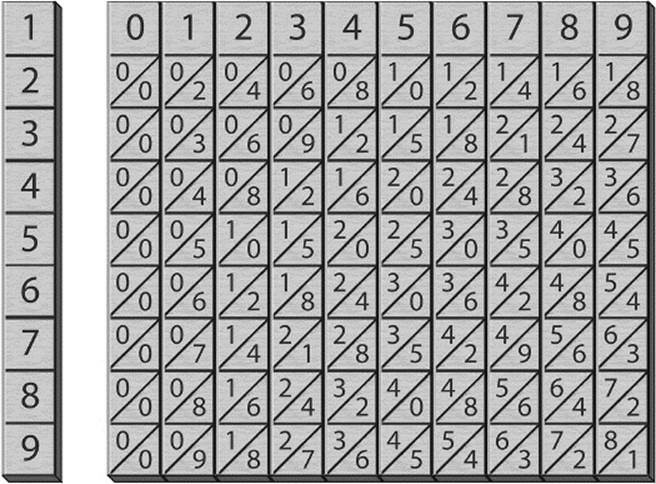

英国数学家亨利·布里格斯慕名远道而来,专程拜访了纳皮尔。布里格斯向纳皮尔请教:“阁下,您凭什么样的智慧,用如此简单的方法(对数)来帮助天文学家?”1617年,布里格斯发表了第一张常用对数表。布里格斯的拜访,对纳皮尔来说是一个巨大的鼓励。随后,纳皮尔发明了小数点和纳皮尔棒,并为牛顿的微积分学奠定了基础。纳皮尔棒是一种由动物的骨、牙、角等制成的计算工具。在纳皮尔棒上写有密密麻麻的阿拉伯数字,其实这就是一个乘法表。每个小格都用一根斜线划分成两个部分,左上部分的数字为十位数,右下部分的数字为个位数。纳皮尔提出的对数概念,极大地推动了数学的发展,并为计算尺的诞生奠定了理论基础。

二百年“羽翼渐丰”,战争洗礼让其“远飞”

1620年,为了减少使用者查阅对数表的麻烦,英国数学家埃德蒙·甘特把对数表刻在了一把尺子上(称为甘特尺)。有了这样一把尺子,人们就不用老跑图书馆了。但这是一把单独的刻度尺,需要借助圆规的帮助才能得出计算结果。

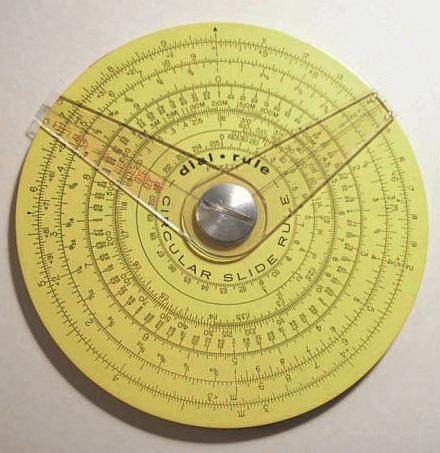

大约到了1622年,另一位英国数学家威廉·奥特雷德也在研究对数计算方面的问题。他将两把甘特尺并排放置在一起,这样一来通过相对滑动就能完成对数尺上示数的相加了。经过奥特雷德对甘特尺的改进和完善,世界上第一把计算尺诞生了。后来,奥特雷德还发明了圆形计算尺。

到了1814年,彼得·罗吉特发明了一种双对数计算尺,并在英国皇家学会演讲时公布了他的发明。虽然双对数计算尺的应用范围更广一些,但在当时并没有引起人们的重视。

经过两个世纪的发展,计算尺从原理到结构都已经达到了实用的阶段,然而却并没有普及开来。意想不到的是,一位年轻的炮兵中尉打破了这一僵局,一举让计算尺“火”了起来。1850年,年仅19岁的法国炮兵中尉马内姆对计算尺进行了改进。他挑选了4种用得比较多的对数标尺,然后为它们加上一个游标,这样用起来可就方便多了。

在战场上,如果只是利用对数表来计算炮弹落点的话,那么往往会贻误战机。如果能利用计算尺来进行计算的话,即一拉尺子计算结果就出来了,自然就会受到指挥官的青睐。马内姆关于计算尺的改进在战场上获得了认可。此后,美国和欧洲的科学家也开始用上了经马内姆改进的计算尺。据说,美国的“阿波罗号”飞船在奔赴月球时,也没有忘记带一把计算尺作为备用计算工具,足见计算尺在科学家心目中的地位是何等的不可或缺!

一个时代的“标配”,如何成就百年辉煌

设计精巧的计算尺,可以让烦琐复杂的数据计算变得非常简单顺手,因此曾经成为一个时代的“标配”。

计算尺的形式多种多样,主要为直尺形计算尺和圆形计算尺。直尺形计算尺常见的有25厘米和12.5厘米两种规格。一般计算尺的计算结果拥有3位有效数字,可满足一般的工程计算的精度要求。至于计算尺的计算速度则是由操作者的读数速度决定的,这主要取决于操作者的熟练程度。

20世纪80年代之前,几乎每个工程技术人员都拥有一把计算尺。训练有素的技术人员往往可以利用计算尺非常方便地进行乘除、乘方、开方及有关三角函数等方面的复杂运算。计算尺可广泛应用于科学研究、教学实践以及生产管理等领域,并为我国的科技教育事业做出了不可磨灭的贡献。

中国第一代核潜艇总设计师黄旭华曾用算盘和计算尺为首艘核潜艇计算出几万个数据。为了保证数据的准确性,他把算盘和计算尺计算出来的数据进行比对验证。

德国著名火箭专家冯·布劳恩被誉为“现代航天之父”。布劳恩于1955年加入美国国籍,一直从事火箭、导弹和航天研究。1969年,他领导研制的“土星5号”运载火箭,把第一艘载人登月飞船“阿波罗11号”送上了月球。在他的办公室里,计算尺自然也是必备之物。

随着电子计算机的诞生和普及,计算尺退出了历史舞台。但是,计算尺所创造的辉煌将永远铭刻在人类的记忆中。

【责任编辑】蒲 晖