自2022年俄乌冲突爆发以来,目前的局势愈发凸显出军事竞争的多维度性。在传统武器(如突击步枪、火炮)的较量之外,电子工程师与信息技术开发人员之间的角逐同样如火如荼。战斗机器人凭借其独特优势—能突破人类生理极限、高效精准地完成各类作战任务,展现出巨大的战场应用价值与研发潜力。

作为全球军事技术的领军者之一,俄罗斯凭借其令人瞩目的技术创新,打造了一系列极具革命性的战斗机器人。这些战斗机器人的成功研制不仅极大地提升了俄军的作战效能,更为全球军事技术变革指明了方向,彰显了俄罗斯在军事智能化领域的卓越实力。

“天王星-9”:最强战斗机器人的传奇征程

“天王星-9”(Uran-9)堪称迄今为止全球范围内经受较多实战考验、实力最强的战斗机器人。早在2018年,俄罗斯便将这款先进装备派遣至叙利亚战场,其核心任务是在机场周边区域执行警戒与巡逻任务,为关键军事设施的安全保驾护航。

2021年,在俄罗斯举办的“西部-2021”战略演习中,俄国防部首次安排“天王星-9”战斗机器人参演。演习期间,它肩负着守卫后勤及军用设施的重任,其防守范围涵盖仓库、加油站、通信中心、指挥所等关键场所,同时还承担着反无人机作战的使命。历经实战与演习的反复磨砺,“天王星-9”战斗机器人在城市巷战及清除残余敌军等多样化作战场景中,均交出了令人瞩目的出色答卷。

从外形上看,“天王星-9”战斗机器人长5.12米、高2.5米,战斗全重达12吨。其火力配置极为强悍,主武器包括一门2A72型30毫米机关炮、4套9M120-1“攻击”反坦克导弹、3具93毫米“大黄蜂”-M火箭筒以及一挺PKT/PKTM机枪。此外,该机器人还可根据战场需求灵活加装9K38、9K333等便携式防空导弹,反坦克导弹亦可升级为9M133“短号”,从而使其具备了反步兵、反装甲和防空等全方位的作战能力。

“天王星-9”战斗机器人在侦测感知设备方面更是武装到了牙齿。激光侦察、光电侦察、雷达感知及热成像传感器等各类先进感知模块一应俱全,赋予了它自主扫描和精准锁定目标的强大能力。在白天,它能够在距目标6000米处高效识别并锁定目标,宛如战场上的“千里眼”。可以说,“天王星-9”战斗机器人的惊艳亮相,不仅标志着新型地面作战样式的华丽登场,更在某种程度上成为未来战斗机器人发展道路上的探路先锋与铺路基石。

“德佩沙”:开创自杀式机器人的先河

2024年,俄罗斯国家技术集团“高精系统”控股公司向世界宣告,成功研制出全球首款地面自杀式机器人—“德佩沙”(Depesha),开启了军事机器人领域的新篇章。

“德佩沙”是一款集多种功能于一身的先进机器人,拥有履带式和轮式两种版本,以满足不同战场环境和作战任务的需求。履带式“德佩沙”在操控方式上极具创新性,操作员可借助手柄及“第一人称主视角”头盔,远程精准操控机器人。它能够将炸弹精准运送到目标区域并引爆。无论是摧毁敌方有生力量,还是针对敌方的永久火力点、土木火力点、设防火力点等防御工事发起攻击,抑或是用于克服和清除防御性障碍,为装甲车开辟通路,它都能胜任自如。其有效载荷达到150千克,且具备高达15千米每小时的行进速度,能够快速且隐蔽地向前线运送食品、弹药、燃料等关键物资,甚至还能执行伤员撤出任务,堪称前线战士的全能助手。

轮式“德佩沙”同样性能卓越,最高速度可达30千米每小时,自重仅100千克,却能承载数倍于自身重量的载荷,展现出惊人的运输能力。

目前,“德佩沙”正处于全面测试阶段,其中一项重要测试便是在俄乌战场上进行实战演练,以全方位评估其在复杂多变的实战条件下的运行能力与作战效能。“德佩沙”能够在各种恶劣环境中发挥关键的后勤保障和战术支援作用,协助作战人员在安全距离之外高效执行任务,最大限度地降低操作风险,显著提升作战效率。它不仅满足了现代战争对于自主化和远程操作技术的迫切需求,更是俄罗斯在无人地面车辆军事应用领域持续探索与努力的生动体现,为未来军事作战模式的变革注入了强大动力。

“马克”:顿巴斯战场上的科技利刃

2023年,俄罗斯官方媒体宣布战斗机器人“马克”(Mark)正式奔赴乌克兰东部的顿巴斯战场,这一消息瞬间吸引了全球军事媒体的高度关注。这款机器人具备强大的自主作战能力,能够精准识别并摧毁乌军的各类武器装备,包括美国的M1坦克和德国的豹2坦克,其卓越的性能在战场上展现出巨大的威慑力。

“马克”战斗机器人由俄罗斯“人形机器人技术”科研生产联合体携手国家技术和机器人基本要素发展中心设计打造。先进的模块化多光谱视觉和数据处理系统让这款机器人实现了高度自主的操作能力。此外,“马克”战斗机器人还搭载了目标探测仪、热传感器、昼夜红外摄像机等一系列尖端设备,赋予其环境感知、自主路线规划、目标跟踪等类人认知能力,使其在复杂多变的战场环境中能够灵活应对各种突发情况。

值得一提的是,“马克”战斗机器人还具备根据不同目标类型自主制定应对策略的智能功能。面对无人机,它能够采取电子压制和绳网捕获等手段进行有效拦截;对于地面目标,则可运用多型武器协同火力毁伤,精准打击敌方要害;当遭遇入侵人员时,它还可先进行喊话警告,随后使用非致命性武器进行攻击,甚至动用无人机进行驱离或攻击,全方位保障战场安全。

在硬件配置方面,“马克”战斗机器人宽1.6米,重量约为3吨,可同时搭载两套武器系统,涵盖12.7毫米口径机枪、33/35/40毫米口径榴弹发射器、轻型反坦克导弹、侦察/攻击型旋翼无人机等多样化的武器装备,具备高精度射击能力,能够在战场上对敌方目标实施精准打击。

尽管俄罗斯官方媒体曾在2023年明确表示,最新版本的“马克”战斗机器人将依据乌克兰战场上的实际作战经验与教训进行全面改进与升级,以进一步提升其作战效能。然而,2024年5月以后,媒体方面却未再披露任何关于“马克”战斗机器人后续发展的新信息,这不禁令人对“马克”的未来发展充满好奇与期待。

BRG-1地面机器人:战场救援与物资运输的新兴力量

2023年9月,俄罗斯军工复合体内部传来重磅消息,俄军正式启用BRG-1地面机器人,将其投入到俄乌战场,承担起转移伤员和运送物资等关键任务。在俄乌战场上,尚无同类产品可与BRG-1地面机器人比肩,凭借独特的功能与卓越的性能,BRG-1地面机器人成为战场上一道崭新的风景线。

在崎岖不平的复杂地形上,BRG-1地面机器人仍能以高达15千米每小时的速度稳健行进,展现出卓越的机动性能。该机器人装备有先进的摄像头,能够在0.7千米的系统工作范围内清晰捕捉周围环境信息,借助中继站的辅助,其工作范围可进一步拓展至5千米,极大地增强了自身在战场上的侦察与监控能力。

BRG-1地面机器人采用履带式平台设计,这一结构赋予其出色的越野能力和地形适应性。在其平台上,巧妙配置了可卷起的救援医疗担架或与之类似的伤员转移工具,通过拖拽方式可高效地将伤员从危险区域撤离至安全地带。在执行救援任务时,该机器人能够拉动的最大重量可达250千克,这一强大的牵引力确保了其在战场上能够有效完成伤员转移等重要使命,为保障士兵生命安全提供了有力支持。

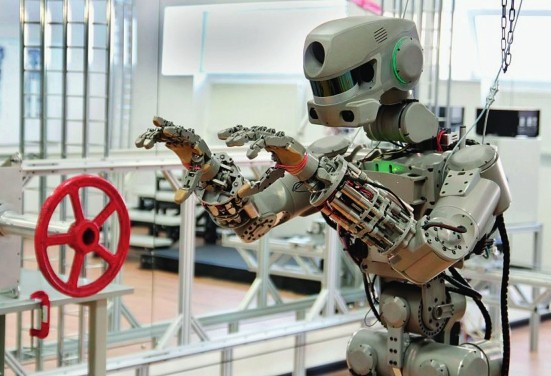

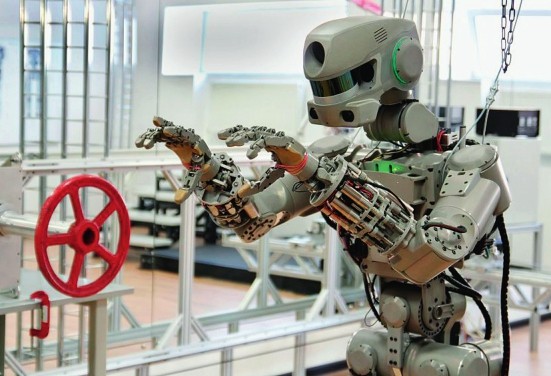

“费多尔”:先进人形机器人的崛起

“费多尔”是俄罗斯近年来精心研制的先进人形机器人,凭借其出色的性能,在复杂救援任务以及模拟射击等操作中展现出巨大潜力,备受各方关注。该机器人的研发历程可追溯至2014年,当时,俄罗斯先期研究基金会宣布资助“人形机器人技术”科研生产联合体,着手研制一款可通过操作服控制的人形救援机器人,旨在让机器人承担起在起火工厂、倒塌房屋等危险环境中的救援重任。

2015年,“费多尔”机器人方案正式呈递给俄罗斯总统普京。同年年底,普京总统签署法令,明确责成先期研究基金会成立机器人技术发展中心,专注于军事及特殊用途领域机器人的研制工作。2016年8月,首个“费多尔”机器人原型机成功问世,开启了这一先进人形机器人的发展新篇章。

“费多尔”机器人高1.8米,重量依据所执行任务的不同而有所变化,最大重量可达160千克。其手臂和腿部设计巧妙,可自由更换,以适应多样化的任务需求。此外,该机器人还配备了先进的语音系统,能够模仿人类声音进行交流。在地面测试阶段,“费多尔”机器人已展现出卓越的技能,能够熟练完成开门、爬楼梯、打钻、使用手枪射击及驾驶汽车等一系列复杂动作。

“费多尔”机器人具备两种工作模式,分别是遥控模式与自主模式。然而,受限于电池容量,在不接入外部电源的情况下,机器人仅能持续工作1小时。在遥控模式下,操作员只需穿上装有传感器的操作服并做出相应动作,机器人便能精准地复制操作员的动作。尽管“费多尔”具备使用手枪射击的能力,但俄罗斯方面明确表示,并无计划将其直接投入作战环节,而是打算应用于救援、车辆驾驶等辅助性任务,以充分发挥它在特殊环境下的优势。

战斗机器人的发展不仅将改变战争的形态,还可能对人类社会产生深远影响。随着技术的不断进步,这些机器人的用途将不仅仅局限于军事领域,还可能广泛应用于救援、医疗、交通等民用领域,成为人类社会不可或缺的一部分。然而,如何在享受技术红利的同时,避免其潜在的负面影响,将是人类在未来几十年内必须面对的挑战。未来的关键在于,如何在技术进步与伦理约束之间找到平衡,确保机器人的发展始终以人类的福祉为核心。只有这样,战斗机器人才能真正成为推动人类社会进步的利器,而非威胁。

【责任编辑】张小萌