【摘 要】随着信息技术的飞速发展,数字孪生技术逐渐成为教育领域数字化转型的重要驱动力。本文综合了当前数字孪生技术在智慧校园中的应用研究,从理论背景、技术架构、应用场景、关键问题及挑战等方面进行了系统综述。同时,基于多个研究案例的综合分析,本文探讨了当前数字孪生技术如何助力智慧校园建设,以及提升教育教学、校园管理和安防等方面的智能化水平,为未来的研究和实践提供参考。

【关键词】数字孪生;智慧校园;校园模型

引言

数字孪生概念最早由美国密歇根大学迈克尔·格里夫斯教授提出,旨在通过信息链接实现对物理实体数据和动态数据的全息映射。2012 年,美国国家航空航天局正式提出“数字孪生”概念,并将其应用于航空航天领域。近年来,随着物联网、大数据、人工智能、云计算等技术的快速发展,数字孪生技术在智能制造、智慧城市、智慧医疗等多个领域得到了广泛应用。

数字孪生技术的特点主要体现在以下几个方面:一是实时性,数字孪生能够实时反映物理实体的状态变化;二是准确性,通过高精度建模与仿真,数字孪生能够准确预测物理实体的行为;三是智能性,数字孪生具备自学习、自优化等智能特性,能够不断优化自身的运行效率与准确性;四是可视化,数字孪生提供了直观的可视化界面,便于用户理解与操作。

一、智慧校园发展现状与挑战

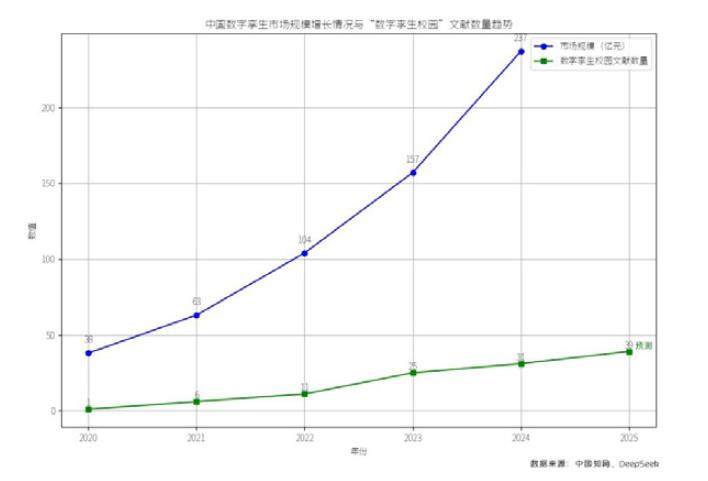

当前,我国高校智慧校园建设取得了一定成就,使校园管理效率得到显著提升,教学资源得到优化配置,师生学习环境得到明显改善。然而,智慧校园在信息化、智能化方面仍面临着诸多挑战与问题。数字孪生技术的引入为解决这些问题提供了新的思路与方法:创建校园的数字孪生模型,实现对校园物理环境的精准建模与仿真,为校园管理提供科学依据;结合物联网等技术的应用,实现对校园安全的全面监控与预警;融合大数据分析与人工智能技术,实现对教学资源的优化配置与个性化教学方案的制定等。如图1 所示,自2020 年起,伴随着数字孪生技术的成熟,相关市场发展迅猛,应用研究逐步普及。

在实际应用中,数字孪生技术的应用存在诸多难点:技术标准不统一,当前数字孪生技术仍处于快速发展阶段,给系统建设和数据共享带来一定困难;数据安全存在隐患,数字孪生校园涉及大量敏感数据的采集和处理;数据集成与融合难题,数字孪生校园需整合来自多个异构系统的数据,如物联网设备、管理系统、地理信息系统等,数据的格式、质量和实时性各不相同;实时性与动态更新要求,数字孪生校园的核心价值在于其能够实时反映校园的物理状态和运行状况,如何确保模型与物理世界同步。由于校园内各种因素的不断变化,高效捕获这些变化并即时反馈到数字模型中是一项关键挑战;技术人才短缺,数字孪生校园的建设和运维需要专业的技术人才支持,但目前市场上相关人才短缺,难以满足实际需求。

二、数字孪生技术架构与校园模型

数字孪生智慧校园的建设模型目前主要有三类:

(一)六维孪生模型

六维智慧校园孪生模型由李富宇和张洋洋提出[1],该模型以物理校园为基础,采用三维建模、数据采集与分析等手段,构建出与之对应的虚拟校园模型。该模型包含物理校园、虚拟校园、孪生服务、孪生数据、可视化展示,连接交互等六个部分。对应设计出的体系架构包括物理、感知、数据、分析、服务、展示等六个层,实现物理校园与虚拟校园的同步更新和互动。

(二)三数体系模型

孙统计等提出了基于“智慧校园、数字教学、数字学生”的“三数体系”建设模型[2]。该模型强调通过大数据和云计算技术,实现校园信息的全面采集、处理与分析,进而支撑智慧校园的各项应用。

(三)三维孪生模型

数字孪生技术架构各研究不尽相同,如刘哲等人在中国人民大学数字孪生平台中设计为物联管理中心、全量数据中心、数据仓库、数字孪生中心和校园主题可视化展示等5 层结构[4]。施雯提出基础设施层、数据感知层、智慧平台层、数据孪生层和业务展示层的5 层架构[5]。李璐颖等则提出了更为复杂的“六横三纵”架构[6]。