【摘 要】近年来雷击致使线路跳闸故障频发,评估输电线路遭受雷害风险已成为电网灾害防治和减轻灾害影响的核心工作之一。本文首先总结了评估雷害风险的雷电参数;其次分析了现有的基于雷击故障机理构建的物理或数学分析模型和基于经验总结与数据分析的雷害风险评估的方法原理及关键技术,并总结其不足之处。随后针对性地提出一种有效结合数据挖掘技术与雷击故障机理的评估方法,构建了基于数据挖掘的输电线路雷害风险综合评估模型。本文可为电网防雷害工作提供技术参考。

【关键词】输电线路;雷击跳闸;风险评估;数据挖掘

引言

在雷害、台风、冰灾、鸟害等多个干扰电网安全运行的灾害中,雷害处在首要威胁位置[1]。据我国电力相关运行部门统计,电网每年遭受雷击次数的数量级约为105,引起的输电线路故障跳闸占各类灾害诱因总数的30%,部分省份可达两倍之多,跳闸风险不容忽视。

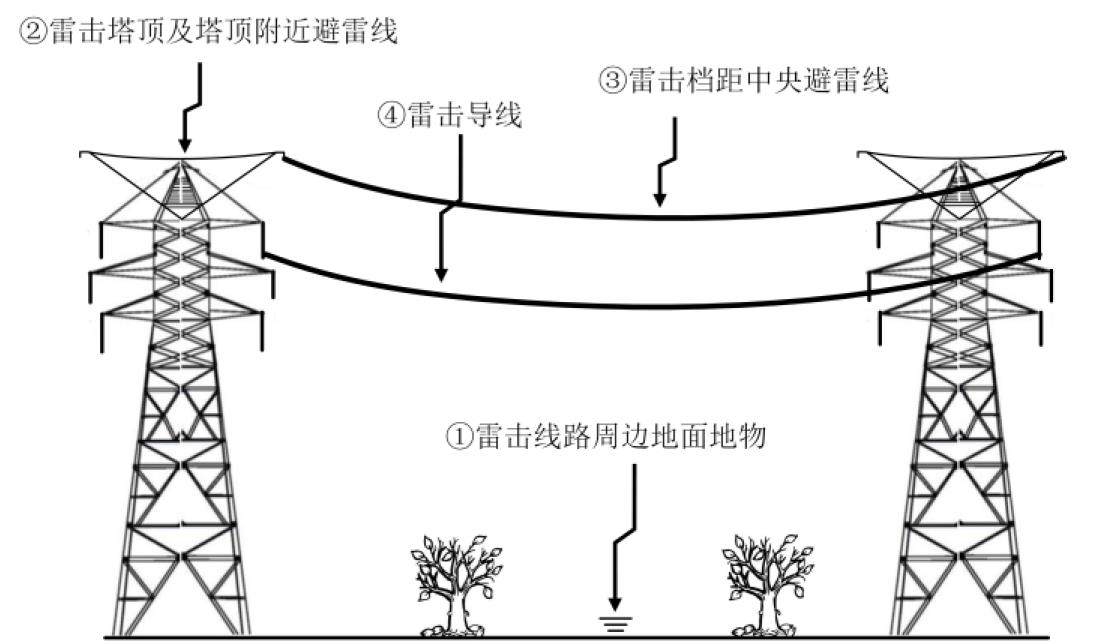

输电线路受到雷电灾害的境况主要概括为[2]:第一,雷电击于架空线路周遭物体;第二,雷电击于杆塔的塔顶及其邻近的避雷线;第三,雷电击于档距之间的避雷线;第四,雷电击于导线上(亦包括雷电绕过避雷线的情况),如图1 所示。

从雷击位置致使电网故障的原因可以将线路遭受雷害的境况分为以下两种情况[3]。

反击:雷电击中非导线部位现象,例如击中杆塔或避雷线,这会使得杆塔电位升高,进而可能通过绝缘子向导线放电,导致导线承受雷电过电压。这种情况涵盖了之前提到的第二和第三两种情形。

绕击:雷电直接击中导线现象,即绕过了避雷线,直接打击导线,这包括了之前所指的第四种情形。

针对目前电网运行需要而言,由于雷击事件分布范围广、涉及因素多,传统理论手段难以保障输配电线路安全运行水平和供电可靠性。为指导电力行业防治雷击灾害,需分析当前输电线路雷击风险评估技术的不足,提出适应输电线路实际工况的雷害风险评估方法,为电网企业、相关研究机构和应急管理部门提供参考。

一、评估雷害风险的雷电参数

与雷害风险评估相关的雷电参数主要包括雷暴日、雷暴小时、地面落雷密度、雷击电荷量、地闪密度以及雷电流幅值等[4-5]。

(一)雷暴日与雷暴小时

雷暴日与雷暴小时是衡量雷电活动频率的基本指标,对输电线路的雷害评估及防雷策略制定具有重要意义。雷暴日指一年中某区域出现雷电现象的天数,雷暴小时则为雷电活动发生的小时数。通常,雷暴小时的数量级约为雷暴日的3倍,且随着雷暴日增加,雷暴小时增长更快。

(二)地面落雷密度

雷电现象包括雷云对地、雷云间及雷云内部的放电,其中雷云对地放电次数较少。仅依靠雷暴日或雷暴小时数据无法准确反映输电线路雷击跳闸风险[6]。研究主要关注雷云对地放电,将每平方公里地面在每个雷暴日发生的雷云对地放电次数定义为地面落雷密度。