从安庆近圣街往北走,左拐进一条小巷,不到百十步就到了声名远扬的“仁爱之家”。这是一个两开间的小门面,门头上有块不大的招牌:雨花斋·仁爱之家素餐厅,下面一行小字,提示免费供餐时间是11:00—12:00。

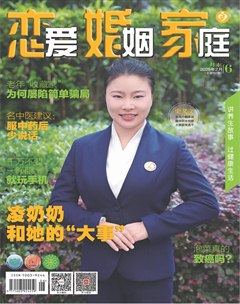

笑眯眯地迎接我们的是几个大妈,都有六七十岁了。她们都是义工,和97岁的凌玉珍奶奶一起撑起了“仁爱之家”素餐厅。凌玉珍奶奶是这个素餐厅的领头人。

从2019年4月26日开业至今,五年多时间里,这个看似不起眼的小餐厅,已为30多万需要帮助的人免费提供餐食,平均每天有180人用餐。

2024年11月12日,我们走进了“仁爱之家”,深深感受着凌奶奶的“大爱”,听凌奶奶说说她的故事。

要做一件大事,为别人的事

1988年农历七月的一天,居住在安庆西郊的凌玉珍跟着报信的人匆忙赶到母亲的住处。当时,母亲正在折衣服,见到凌玉珍便叮嘱她:“明天我就要走了,你把我的衣服找个柜子放起来。”凌玉珍觉得母亲说的话很奇怪。接着母亲又说:“女儿啊,你以后一定得做一件大事。”凌玉珍不解地问:“什么算大事呢?”母亲说:“为大家的是大事,为自己的是小事。”凌玉珍心存疑惑。

当晚,她陪着母亲说了一夜的话。第二天,母亲安然去世,享年90岁。这一天是1988年的七月初七。凌玉珍的母亲在世时精通医术,空余时间治病救人,也不收一分钱。平时父母凭着为迎江寺做檀香,维持生计。

凌玉珍嫁人后,丈夫因为卖花草籽,在那个特殊的年代,被判了8年零8个月。丈夫坐牢期间,24岁的凌玉珍只得独自抚养四个孩子,照顾瘫痪在床的婆婆。

从小就能吃苦耐劳的她,从此更像一个男人,她拉大板车,扛着两百斤的麻包搬上搬下,一天拉二十多包。没鞋穿,就打赤脚,脚板磨破了,结了痂,痂掉了,又磨破了皮,脚底结了一层厚厚的茧。每天只睡三个小时,天不亮就起床去干活。四个孩子嗷嗷待哺,她不能歇一天。

1967年,凌玉珍见到安庆市大观区环卫处招掏粪工,就毫不犹豫地报名了。那时都是旱厕,掏粪工人要穿着靴子跳进粪坑里,把粪挖出来。男人都受不了,而凌玉珍硬是干了两年。后来,她的肺出了问题,一用力就咳血。

1969年,凌玉珍和丈夫被下放到太湖县弥陀镇的李家老屋。小女儿刚出生几个月,她驮在背上,一起去了农村。山里好多人看不起病,凌玉珍用母亲教的医术救了不少人,她看病也不收钱。就这样,在山村一待就是十年,直到1979年返城,回到大观区环卫处,还是扫大街、拉粪车。1981年,她办了病退。

退休后,凌玉珍跟随在母亲身边,学医术,处理一些杂务。母亲还是居委会的调解员,街坊邻居闹矛盾了,谁家遇到困难了,都要找母亲。在母亲身边耳濡目染多年,凌玉珍不仅传承了母亲的医术,母亲的善良、仁慈也深深地融进了凌玉珍的血脉,为凌玉珍以后创办“仁爱之家”奠定了精神基础。

母亲的话一直回响在凌玉珍的耳畔:要做一件大事,为别人的事。

母亲去世后,凌玉珍确实做了不少“为别人的事”。