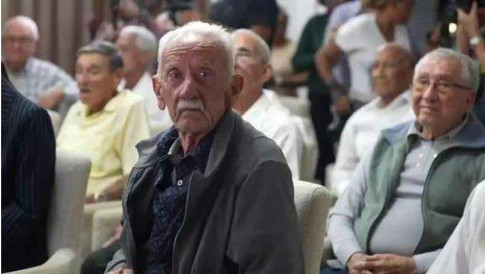

1月的晚上,一位82岁的古巴老人隔着他家的窗户,叫住了一个路过的中国姑娘。“China”“China”,他不断地喊。

尽管古巴是西半球第一个同新中国建立外交关系的国家,但如今到这个中美洲小国旅游的中国人并不多。

姑娘担心老人是在问她要钱,匆匆走过了他的窗户。

“但他喊我喊了太多遍了,我实在忍不了这个心。”她在录制的视频中说。

她又返回去和他说话。

这个长着大鼻子的老人说着西班牙语,一边用手比画,让她稍等。他从窗台起身,走进简陋的屋子里,从矮柜中拿出一个小本子,翻开来递给她。

上面写着汉字:“中国人民解放军第十二航空学校肄业证书——阿尔贝尔多·阿尔曼多·海索斯·阿隆索·桑焕,于1961年9月至1963年2月在本校飞行科学习。校长,孟力。政治委员,周洪波。”证书用透明胶纸加固过,左页贴着他年轻时的照片。

两人语言不通,老人只能反复在手掌上写他来到中国的时间:1961。

1961年,新中国与古巴建交刚满一年,中国政府决定帮助革命胜利不久的古巴——西半球唯一的社会主义国家培养飞行员。据媒体报道,当年有223名古巴年轻人来到中国,其中117名到山西临汾的中国人民解放军第十二航空学校(以下简称“十二航校”)学习飞行驾驶,106名到辽宁沈阳的中国人民解放军第八航空学校学习飞机维护。

阿隆索在中国度过了17个月,回国后参与多场战役,也因此负伤。他攒了一抽屉的荣誉勋章,墙上还挂着一张支援“安哥拉人民解放运动”的证书。

那晚,他隔着窗户和中国姑娘相约第二天再见面,并用手做出敲门的动作,说“Tito”——西班牙语里叔叔的意思。姑娘以为那是他的名字,误称他为Dido。

她将这段经历拍摄下来,发到中国的不同社交媒体平台上,点赞量超过200万,是特立尼达全城人口的近30倍。有人说,“Dido先生不知道在窗户后面呼唤了多少个黄皮肤的亚洲人。”现在,他们都来了。

年轻人询问他们的爷爷、姥爷、舅姥爷,老年人讲述自己或老伴的印象,人们急切地回忆着这段历史:

“我家在临汾大十字南,星期天古巴学员乘解放大卡车进城从我们家属院门口路过,见外国人可稀罕了!”

“我爷爷在临汾接待过一批古巴的飞行员。”

“我老伴当时在空军第十二航校任飞行教员。他带飞的古巴学员罗哈斯是古巴学员班的班长,学成回国后寄过明信片。”“小时候姥爷就告诉我,他在山西临汾的十二航校的南机场教过两个古巴的学生呢,当时他是地勤上的。