近期印发的中央一号文件,强调了两个“不允许”:不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地,不允许退休干部到农村占地建房。有学者指出,对两个“不允许”的强调,意味着“不能用弱势农民的生存底线,换取城镇居民和退休干部’看星星、看月亮’的额外福利"。几十年来,中国农村的宅基地一直不允许上市交易,此次文件再次重申了土地对农村、农民的重要性。

在现代化进程中,不仅宅基地自由交易可能会损害农民的“兜底”利益,使其在社会主体下乡的浪潮下失去安全保障,在农业生产领域,小农也面临着日益依附于资本,走向无产化的风险。本文指出,随着农业生产资料的商品化、土地流转市场的形成、农业生产流通环节的专业化、农业社会化服务市场的发展,资本正以不同方式不断渗透和改造着小农经营。这些变化不仅加速了农村社会的分化,也使得小农户在农业收益分配中的地位越来越边缘化。

在今天的生产力发展条件下,农业规模经营已经是必然趋势;面对农业资本化带来的种种不良后果,我们亟须探索另一条农业规模化道路。在实践中,也已经出现了一些基于农村土地集体所有制,以集体化、小农户组织化为基础的农业规模经营的探索。

一直以来,中国的小农经济处在一个略显矛盾的话语中:一方面,学界和政策界有一大体共识,即小农户为中国工业化提供了大量的廉价劳动力,是中国成为“世界工厂”的重要基础,农村是中国现代化的稳定器和蓄水池;另一方面,中央政策又不断强调要改造和替代小农经济,发展规模经营。

自2004年以来,历年的中央一号文件都强调发展新型农业经营主体,中央与地方政府也对龙头企业、合作社、家庭农场、专业大户等各类规模经营主体的发展给予诸多支持。在2017年以前,“小农户”一词几乎从未出现在中央文件中。

2017年,习近平总书记在十九大报告中首次提出要实现小农户与现代农业发展的有机衔接,在此之后,中央文件才开始强调要统筹兼顾对新型农业经营主体的培育和对小农户的支持。那么,在历经多年的改造以后,中国的小农经济如今具有了怎样的面貌,今后又将何去何从?这些问题不仅关乎农业农村现代化,也关乎中国工业化的进程。

关于小农前途命运的争论

在马克思主义政治经济学的解释框架中,资本主义转型最终将推动农业生产者走向两极分化,形成农业资产阶级和农业无产阶级。从而,小农经营最终可能走向消亡。然而,今天在全球范围内仍广泛存在的小规模家庭经营者,使这一框架不断被质疑。一些理论试图为小规模家庭经营的长期存续寻找解释,与中国小农经济的讨论最相关的是以下两种。

一是俄国民粹派经济学家恰亚诺夫的“农民生产模式”理论。恰亚诺夫指出,小农经营是以需求为导向的,在家庭生命周期的不同阶段,小农家庭的策略会有所不同,当家庭人口增多而土地面积仍有限时,小农家庭会选择“自我剥削”——降低消费、超负荷劳动。相较于企业化的经营者,小农可以在边际劳动投入递减的情况下,继续投入劳动力,只要追加劳动投入所带来的产量增加可以养活其家庭成员。这使小农家庭在面对资本主义企业时有很强的竞争力,可以抵御资本的入侵。在对中国农业的研究中,也有一批研究者认为,小农经营比大规模经营更有优势。

另一种解释认为小农经营的存在有利于资本主义世界体系的发展,因此这种经营模式没有被消除。这种解释指出,农村家庭通常既务农又务工,他们的农业收入可以补贴劳动力再生产的开支,因此城市的雇主可以支付低于工人劳动力再生产所需的工资,从而有利于其资本积累。由于这些劳动力还保留了土地,学者们称之为劳动力的“半无产化”。在有关中国小农经济的研究中,与这一解释呼应的是关于“半工半耕”的讨论,研究者指出,半工半耕结构客观上有利于低成本地再生产劳动力,因此有利于中国的工业化。

从上述讨论来看,小农经济似乎仍然具有顽强的生命力。然而,这两种关于小农经营生命力的解释都暗含了一些前提,而这些前提恰恰是需要被重新讨论的。恰亚诺夫的理论前提是,农民家庭仅从事简单再生产,因此农村社会的分化只是因为家庭生命周期的变化所致。问题在于,在商品经济不断渗透的情况下,今天中国农村的社会分化已经很难仅从人口学角度来解释。

此外,在恰亚诺夫的“农民生产模式”中,大量的家庭劳动力投入是这种生产模式的核心竞争力,但在农业技术不断进步的情况下,农业中的劳动力投入正在迅速被资本、技术所替代,这也意味着小农经营的特征需要重新来理解。“半无产化”理论暗含的前提则是,农业生产是独立于资本体系之外的领域,因此农民工只是一只脚踏入了资本化的经济体系,另一只脚还在非资本化的农业经济中,后者补贴了资本化经济体系的劳动力工资。但今天中国的农业领域也发生了巨大变化,我们已经很难再抛开资本化体系来理解中国农业。

基于此,有必要结合近年来中国农业领域的诸多变化,来重新评估今天中国小农经济的特征和农业转型。

中国农业资本化与小农经营变迁

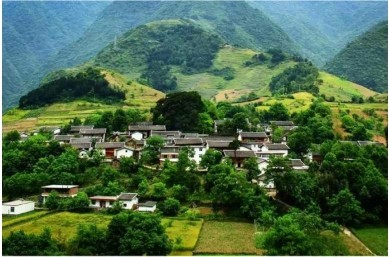

有关农业转型的研究在西方学界已有百余年的积累,涉及面极广,其回应的核心问题是:在先发国家从前资本主义向资本主义转型的过程中,农业发生了怎样的转型,这种转型如何为工业化提供资本和劳动力,又带来了哪些影响。但中国的农业转型却有些不同,它发生在我们已经建立起完整工业体系的基础上,发生在资本过剩的背景下,因此基本表征是“资本下乡”。过剩资本向农业领域流动,正在从外部和内部重塑小农经营。

(一)大规模土地流转:小农经营面临的外部挤压。对小农经营产生直接冲击的是土地流转。到2021年,全国家庭承包耕地流转面积已超过5.55亿亩,超过确权承包地的30%。在一些省份,土地流转比例更高,例如,江苏、浙江在2021年已经达到60%。大规模土地流转的发生,既是因为中央政策对各类新型农业经营主体的扶持,也源于市场化动力的推动。

一种看法认为,大规模经营难以与小规模家庭经营竞争,后者因精耕细作而产量更高。但实际上,在农业技术不断发展、农业机械化程度不断提高的情况下,大规模经营的优势已经开始凸显。更重要的是,资本下乡经历了一个大浪淘沙的过程,很多农业企业、种植大户在流转土地后,的确因经营不善而导致亏损,最后不得不退出;但仍有少量的规模经营主体能够成功运转。

还有一些企业会调整经营策略,例如从直接种植环节退出,将土地分成大块,重新分包给当地的种植户,并通过控制农业生产的上游或下游环节来盈利。只要能将土地转包出去,公司就可以通过销售农资和农产品贸易,获得每亩数百元的稳定利润,且几乎不用承担风险。