在马定祥捐赠给浙江省博物馆的文献资料中,我们发现有11份中华人民共和国成立后泉币学社例会的演讲提纲,但应该不是完整版本。这些提纲说明,中国泉币学社的活动一直延续到了中华人民共和国成立时期,随后至1964年,是一段稳定发展时期。这段时间,钱币收藏家延续着自己的爱好,因为年龄因素与社会环境变化,藏家的藏品又经历了分散与集中。

百废待兴

当时比较有名的钱币收藏家有商承祚、沈子槎、陶菊隐、赵权之、马定祥、郭若愚、唐石父、王效曾、容庚等人。钱币收藏家们在上海等地依然保留着聚会、集拓的传统。从中华人民共和国成立初期到20世纪60年代,第二轮寿泉集拓在上海得到继续。另外,陈恕斋、沈子槎也有个人的泉集存世。第二轮寿泉集拓从形式上与拓片质量上来说,比第一轮进步不少,尤其是拓片质量、墨色深浅,打制精度如出一辙。据说,此时的寿泉集拓是统一由拓工方鹤林所做。

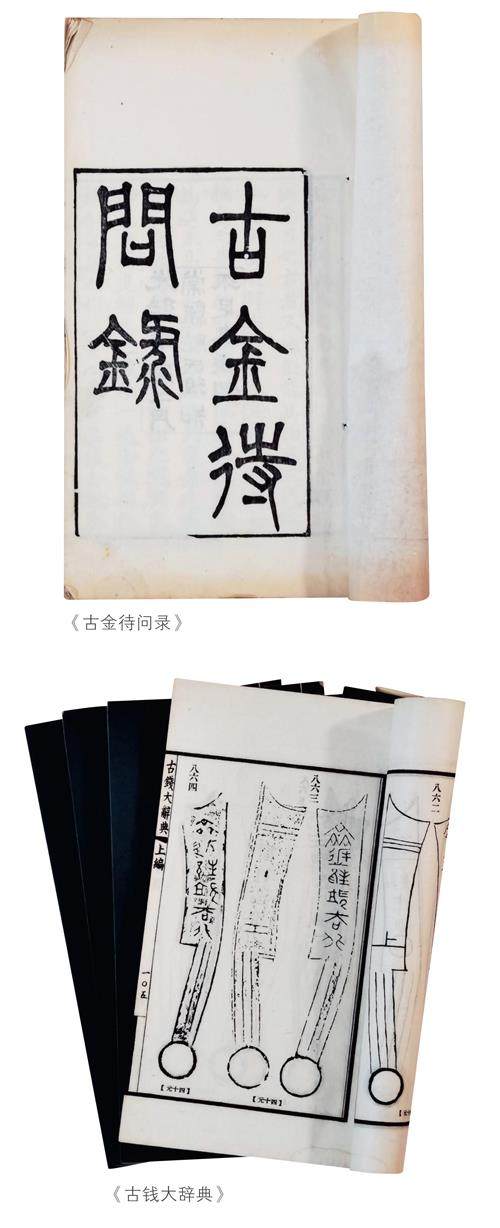

此时由于大专院校的教学需要,出现一批具有新时代特征的经济学、金融学与钱币史方面的著作,如王毓全《我国古代货币的起源于发展》、萧清《中国货币史》、郑家相《中国古代货币发展史》、魏建猷《中国近代货币史》。在这些著作中,只有彭信威在20世纪40年代撰写、50年代成书的《中国货币史》最为出名。这本书涉及广泛,见解精当,它标志着中国钱币学从旧的学科向新的现代学科转变,具有划时代意义。毫不夸张地说,至今仍没有一本货币史方面的书可以与《中国货币史》相媲美。这一时期,还出版有成恩元的《川陕苏维埃革命货币》等革命根据地或农民起义军范围的钱币著作。

此时,各地收藏家出于爱国热情,纷纷将自己的藏品捐献给国家博物馆,如罗伯昭、李伟先、陈仁涛等人,这极大丰富了各地馆藏钱币存量。20世纪六七十年代,由于三线建设与基本建设出土大量文物,在文博系统的期刊文献与考古发掘报告里有少量的钱币的记录与分析文章,其中以郭沫若《出土文物两三事》最为著名。

20世纪70年代后期,一些喜好泉拓与钱币收藏的人士又开始了小范围的集藏活动——在广州以王贵忱先生为中心,上海则以曹漫之为中心。他们不仅继续钻研泉学,还保护、资助了很多在当时遭受困境的知名藏家学者。在交往过程中,他们之间也相互馈赠、制作交换彼此的泉拓。这一时期,王贵忱与马定祥通过各种方式,将散落民间不受重视的钱币文献与钱币拓片收集起来,后来不约而同地将其分别捐献给中国钱币博物馆与浙江省博物馆的“马定祥中国钱币研究中心”,他们两位对中国钱币文献与泉拓资料的整理、保存做出了不可磨灭的贡献。