在我国古代历史长河中,朝代更迭往往伴随着剧烈的社会动荡,而每一次动荡都会催生出一批遗民群体。明清交替之际,明遗民群体尤为引人注目,他们坚守故国忠诚、抵制新朝习俗,李世熊便是其中的佼佼者。

李世熊,生于万历三十年(1602年),字元仲,号愧庵、寒支,福建宁化人,作为明末清初的杰出学者,在清军入闽后隐居40余载,专注于学术研究,留下了多部具有较高价值的著作,其中最为人称道的便是《钱神志》(图1)。

《钱神志》是我国古代唯一以“钱神”为核心探讨货币崇拜的专著,全书共七卷十二纲目,系统收录了自周秦至明末钱币的铸造、出产、钱图及理财思想等资料,广泛涵盖了正史、笔记小说、志怪文献等。此书不仅是对封建经济时期货币拜物教思想的经典总结,也是研究古代货币制度与社会经济变迁的重要史籍。李世熊在王朝动荡之际,毅然选择撰写《钱神志》,其背后的创作动因及成书背景,引人深思。

币制需稳定

要深入理解《钱神志》的创作动因及成书背景,我们首先需要回顾李世熊所处的时代背景。

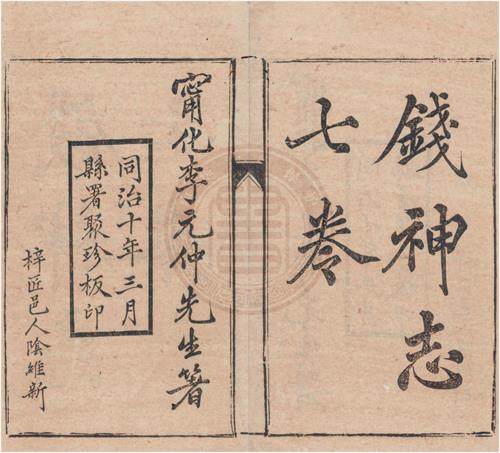

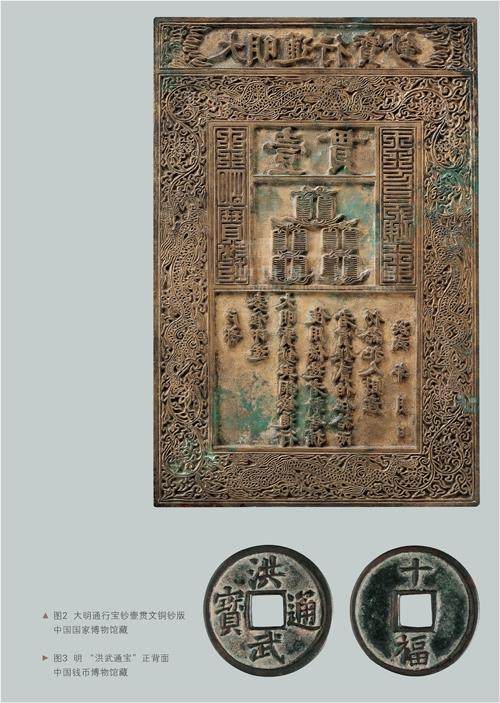

明初,货币制度在很大程度上沿袭了元末遗风,大明宝钞(图2)的推行与洪武通宝(图3)的铸造,是朝廷试图在货币体系中发挥更为积极且关键作用的重要举措。然而,这一制度在实际运行中却遭遇了诸多困难。由于洪武通宝的流通量有限,加之民间对纸币的不信任,铜钱逐渐取代了纸币,成为市场交易的主要媒介。这一转变,不仅反映了当时社会经济结构的深刻变化,也预示着货币体系将面临新的挑战与机遇。

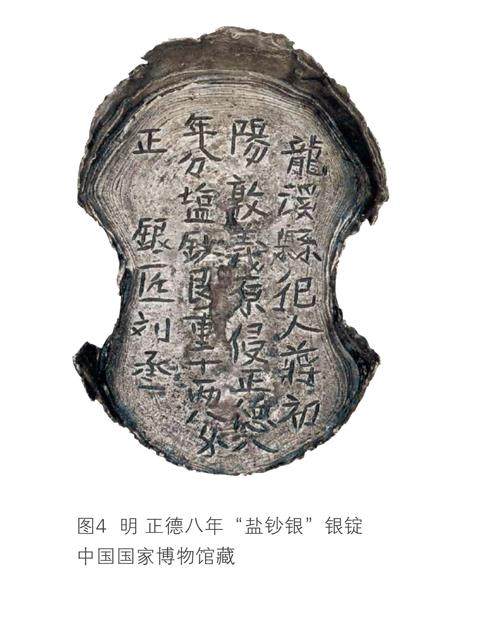

至明朝中后期,白银逐渐占据了流通货币的主导地位(图4),这一转变不仅引发了明朝经济体系的深刻变革、加速了白银货币化的进程,更为资本主义萌芽的产生创造了条件,同时也带来了市场波动与金融风险。白银的广泛使用,使得商品经济得到了前所未有的发展,市场交易日益频繁,但同时也加剧了贫富差距,引发了社会动荡。在这样的历史环境下,币制是否稳定成为维护社会秩序的关键所在。

明末,朝廷赋税繁重,辽饷、剿饷、练饷三饷并行,数额数倍于正供,百姓被苛捐杂税所困,民生凋敝。这种矛盾在福建尤为突出。当时,福建地处抗倭前线,承担了庞大的军费开支,而朝廷无力补助,地方财政严重超支。李世熊在《宁化县志》中指出,有着明确用途的代役银被大量挪用,财政制度已极为混乱。

福建的财政问题还体现在人地矛盾方面。明代,全国人均田地数虽有所增加,但福建因地形复杂及户口隐漏,实际人均田亩远低于全国水平。户口隐匿之风盛行加剧了人地矛盾,对民众生计产生了深远影响。为求生计,闽地民众纷纷转向经济作物种植,商品经济蓬勃发展。商业的繁荣促使福建市镇数量激增,规模扩大,闽西之地商业氛围浓厚。这一社会经济变迁深刻影响了民众思想,商业兴起与城镇扩张催生了市民阶层,推动了社会风气的变革。深感当地风气变迁的李世熊,深知货币为经济活动的核心,其源流与经济伦理对于理解时代变迁至关重要。