唐朝

佛教自汉明帝时期传入中国,历经魏晋南北朝时期的弘扬,至唐代达到鼎盛。目前所知具有佛教性质的钱币至少在唐代已然显现。比如唐、五代钱币上出现了宝相花图案,这种集合了莲花、牡丹、菊花特征的纹样是魏晋南北朝以来伴随着佛教盛行而流行的。另有一枚“常行菩提之心”花钱也多被认为是唐代风格。

唐代佛教供养钱最惊人的发现,是1987年陕西法门寺在对古塔进行保护修缮的过程中,意外发现了塔下的地宫,地宫甬道上铺着厚厚一层铜钱,经统计有2.7万余枚,大部分是铜质“开元通宝”“乾元通宝”等行用钱。而在地宫深处,紧挨着舍利宝函的一只香炉里,竟发现了13枚玳瑁质钱币,其中的12枚刻有“开元通宝”四字,最后一枚刻着莲花纹。用玳瑁制成的钱币无疑是具有特殊意义的。玳瑁是密宗七宝之一,《佛说陀罗尼集经》曰:“其七宝者,一金二银三珍珠四珊瑚五玳瑁六水晶七琉璃。”这些供奉佛指舍利的玳瑁钱历经千余年仍能完整地保存下来殊为不易,堪称佛教供养钱的瑰宝。

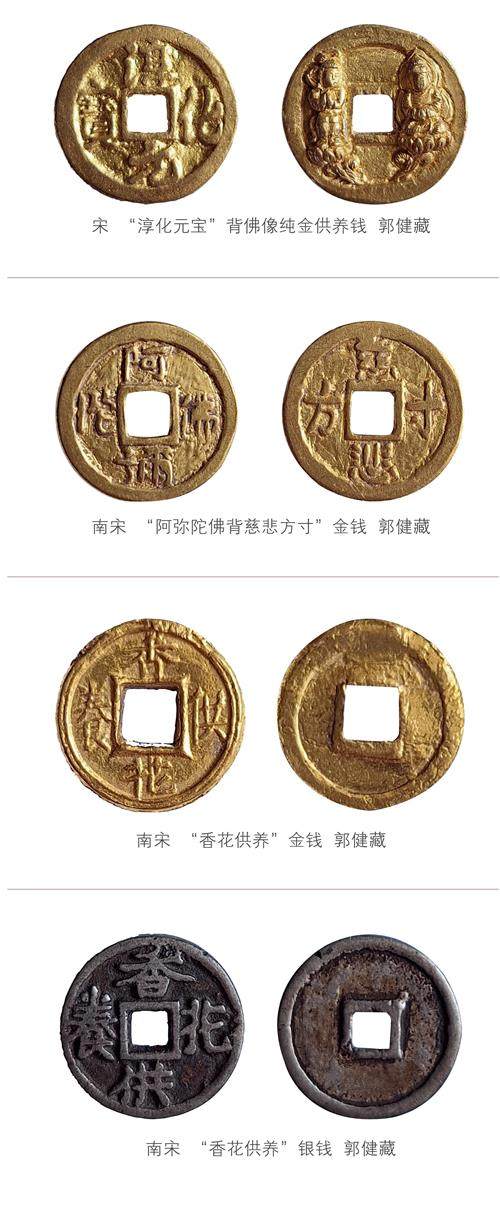

与法门寺玳瑁供养钱并称奇迹的,是在1988年清理五台山一佛塔旧址的塔基时,施工人员挖出了1300多枚“淳化元宝”背佛像纯金供养钱,每枚直径约2.4厘米,重约12克。其钱币正面的“淳化元宝”四字行书乃宋太宗御笔,背面两尊造像大幅度凸起于钱币表面,立体感极强。穿右身披袈裟,结跏趺坐于莲花座上的造像当为密宗最尊崇的毗卢遮那佛,即大日如来。穿左面之造像合掌而立,面向佛祖、身披帔帛。帔帛在敦煌莫高窟北魏壁画女供养人身上已出现,隋唐时期的菩萨像上也常能见到,所以穿左应解读为菩萨或供养人像。这批“淳化元宝”金质佛像钱的工艺是铸造后再雕刻,黄金质地非常软,需要奏刀沉着而果断,在细如毫发之中体现出神韵是最难的,这也是辨别真伪的关键点。

宋辽金时期

南宋皇帝对佛教至为推崇,定都临安后,杭州一度成为中国乃至东亚的佛教中心,各地高僧云集,一派昌盛景象。南宋宫廷延续北宋的惯例也制作了大量金银材质的宫钱,有年号类、祝寿类、吉语类等,也有专门用于礼佛的金银供养钱。近些年在浙江杭州、绍兴等地陆续发现了一些品种,虽然直径、厚度小于北宋“淳化元宝”金佛钱,但铸造工艺和精美度毫无逊色。如“阿弥陀佛背慈悲方寸”金钱,直径1.74厘米,重3.3克;“香花供养”金钱,直径1.53厘米,重1.27克;“香花供养”银钱,直径1.51厘米,重1.5克。