钱范是古代社会铸造金属货币的模子,可以说它是古代金属货币铸造的一个前提条件,没有钱范也就没有古代数量庞大、各式各样的金属货币。

莒地历史悠久,西周、春秋时为东夷之雄的莒国;两汉时为城阳国,莒城为国都。它是山东地区曾经重要的经济、政治、文化中心之一,出土了大量的汉代钱范。据《莒县文物志》记载,“榆荚半两范两种4块,1985年于龙山镇孙家庄出土,均呈长方形,滑石质”“半两范,1981年于慕家庄子村西出土。共有残范5块,为滑石质”“五铢范,于莒国故城出土,共有钱范117块,均为滑石质”。“五铢铁范,1959年东关出土”,另有两件完整的五铢陶背范。以上钱范均由莒州博物馆收藏,在此撷英拾萃赏析,管中窥豹山东汉初钱范大概特点,见微知著当时莒地的政治、经济、社会文化发展变化。

币形齐全

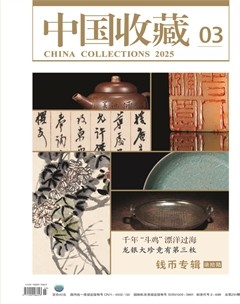

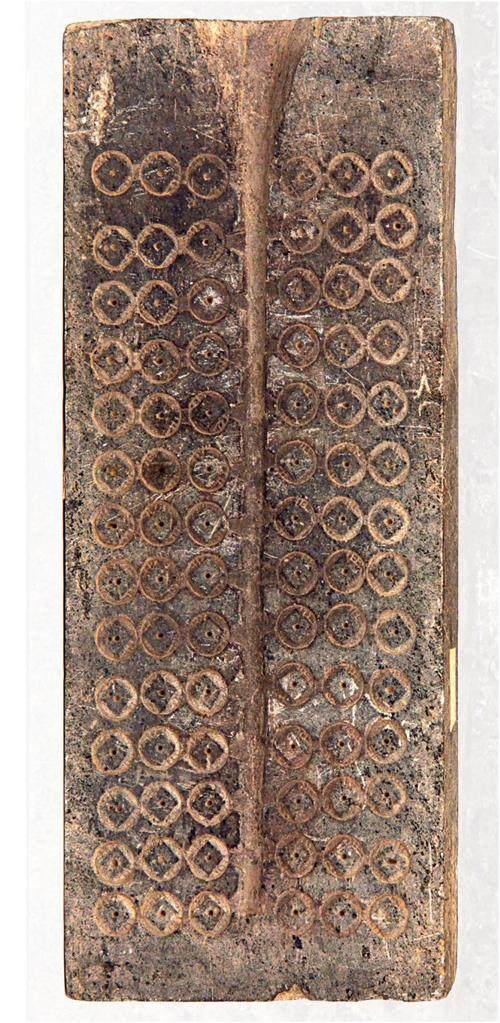

▪榆荚半两石范

此类钱范有两种4块,1985年于龙山镇孙家庄出土,均为滑石质。其一(图1)范呈长方形,长25.5厘米、宽10.4厘米、厚1. 5厘米。其中间有注铜液长槽,注槽左右各有三列对称的半两钱模,每列14枚。钱模直径1.2厘米,穿径0.7厘米,穿的中间有一圆点。其二(图2)也为长方形,范长21.1厘米、宽8.4厘米、厚1.5厘米。中间有注铜液长槽,注槽两侧各有两列对称的半两钱模,每列13枚。钱模直径1.1厘米、穿径0.6厘米,穿的中间有一圆点。

▪半两石范

此类钱范有两种5块,1981年于城阳街道慕家庄子村西出土,均为滑石质。其一(图3)钱范为亚腰长方形,长2 8厘米、宽10.3厘米、厚1.9厘米。其范顶浇铸口开阔,往下分为两条注铜液长槽,流槽两侧错列钱模三列,总32枚,直径2 .1厘米、穿径0. 8厘米,穿的中间有一圆点。其二(图4)范为长方形,长2 6厘米、宽11. 8厘米、厚1.9厘米。其中间有注铜液长槽,注槽左右各有两列对称的半两钱模,每列7枚。钱模直径2 .3厘米、穿径0.7厘米,穿的中间有一圆点。

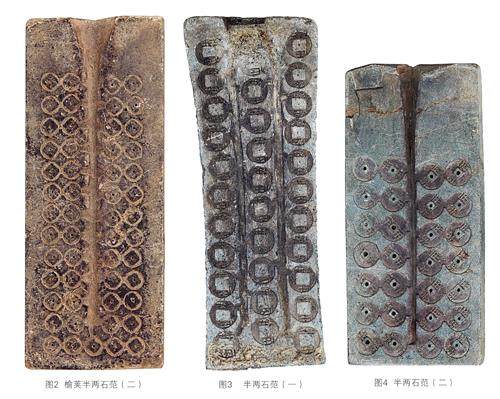

▪五铢石范

此类共有117块,于莒故城出土,均为滑石质。其一(图5)范为长方形,残长20 . 5厘米、宽1 3厘米、厚1. 6厘米。其中间有注铜液长槽,流槽两侧各有两列对称钱模,现存钱模2 6枚,直径2 . 5厘米、穿径1厘米,穿的中间有一圆点。模内阴刻五铢两字,“ 铢”字金字旁上部呈小三角形,“朱”上下均为方折,五字两竖微弯。其二范为长方形,残长16 . 5厘米、宽8. 3厘米、厚2厘米。此范为双面范,两面都阴刻钱模。其正面(图6)中间有注铜液长槽,流槽两侧各有一列对称钱模,现存钱模10枚,直径2 .6厘米、穿径1厘米,穿的中间有一圆点。模内阴刻五铢两字,五字两竖微弯,“铢”字金字旁上部呈小三角形,“朱”上下均为方折。背面(图7)亦是中间有注铜液长槽,流槽两侧各一列对称钱模,现存钱模9枚,直径2 .6厘米、穿径1厘米,穿的中间有一圆点。其阴刻五铢二字,五字两竖笔画笔直,“铢”字金字旁上部呈尖角三角形,“朱”上下均为方折。

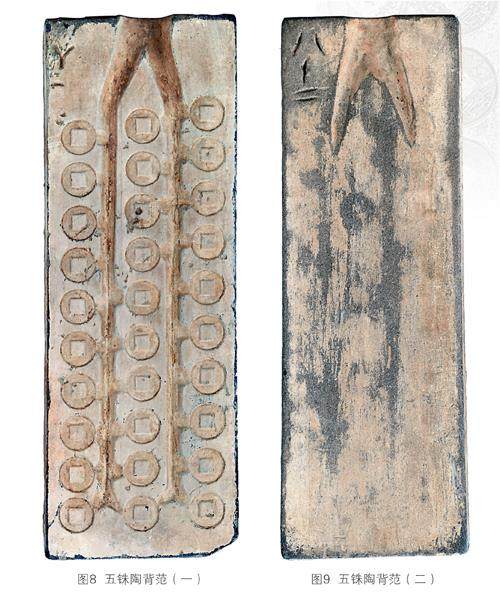

▪五铢陶背范

此类共两块,韩家菜园村出土,灰陶质。其一(图8)钱范为长方形,范面有钱型及内外郭腔,长36厘米、宽12.5厘米、厚3.3厘米。范顶浇注口开阔,往下分为两条注铜液长槽,流槽两侧错列钱模3排,钱模总计30枚,直径2.4厘米、穿径1厘米。浇注口一侧有两字阴文铭记。其二(图9)范也是长方形,范面素面,无钱型腔,长3 6厘米、宽11.2厘米、厚2 .9厘米。范顶浇铸口开阔,往下分为两条短注铜液长槽。浇注口一侧有两字阴文铭记。

▪五铢铁范

此类共两块,1959年于城阳街道东关出土,腐蚀较重。图10残长15 . 2厘米、宽8 . 3厘米、厚1.1厘米,中间有流铜液长流槽,流槽两侧各有一列钱模,每列残存5枚。模内铸有阴文五铢两字,钱模直径2 .6厘米、穿径1厘米。其形制与常见的铜范 一致。

综观以上莒地汉代钱范实物,币型和材质齐全,足见西汉时期之莒城为城阳国王都,仍是重要铸钱地之一,同时设有铁官。荚钱、半两诸范,一般都是质地细软的石范,这种范容易刻制,也可多次使用。由于汉高祖、文帝时期允许民间铸钱,加上盗铸者的存在,这类钱范情况比较复杂,但其中不乏形制较整齐的大抵是官(或郡或国)造所用铸范。五铢石范,范体厚实,制作较之前规矩很多,钱模刻制精致;从文字特征看,“五”当中两个交笔,或为直笔或 微弯 ,“铢”字 的“朱”字头一律为方折,以上特征初具郡国五铢钱文的特点。所见铁范规格整齐,按令郡国铸五铢,其时已禁止民铸,故这类铁范,显为郡国五铢范,而不可能是私铸之范(贺传芬《汉初山东的铸钱业及相关问题研究》)。

滑石为主

从当前山东地区所出土的郡国五铢之前的汉初钱范来看,它们的共同特征之一是石质材料,且这些石质材料多为滑石,至于原因大概分析如下:

从物质资源和技术基础来看,湖南、广西、辽宁以及山东均是我国滑石矿产资源分布的主要地区。就山东地区来说,目前已经探明的情况是其滑石矿产资源占到了全国的18%左右。在汉初的时候,基本上就已经形成了这样的分布和开采格局,因此使用滑石来制作器物如钱范提供了丰富的物质资源;与其他材料制作钱范相比较,采用石材来制作钱范,在工艺上较为简单,易于操作。按照王献唐先生的研究程序大抵是:“施工次第,大抵先刻总流,再傍总流各各画圈,圈成再刻界线,铲底,雕字,最后始刻分流。”(王献唐《中国货币通考》)而滑石质细性软的质地,雕刻起来效果非常好,且滑石石材成本低廉,可以说是一种非常理想的模范材料。

从社会层面来看,西汉初年,政府讲求“修养生息”,为了恢复市场、经济,刺激生产、发展,提高民生,汉政府开放了货币的铸造权,且对钱币铸造、发行的管理不够严格,致使货币充盈,刺激了汉初经济复苏。从汉高祖开放货币的铸造权,到汉武帝将货币铸造权收归中央的90多年时间里,有记载的汉初币制改革就有8次之多,而石范铸造正好适应了这种币制不稳、不断变化的形势,因为石范可随刻随用,一旦币改,或用背面再刻,或磨掉重刻,利用率高(王金华、李秀辉、周卫荣《西汉石范铸钱原因初探》)。结合这一时期社会物资匾乏的现状,无疑使用滑石来制作钱范是最佳的选择。

到汉武帝郡国五铢时期,金属钱范的数量增多。造成这种情况的原因是多个方面的,其一是因为中央对货币铸造的管理更加严格,规范化程度提高;其二是铜范坚固、耐用,益于铸币质量统一,且此时社会物资开始丰富起来,有条件选择更稳定的铜质钱范铸造货币。

统一性高

如上所述,目前山东地区考古发现中的钱范都是阴文雕刻的子范,多为竖式直浇板形范,铸造工艺均为平板范竖式直流分注方式。战国时期山东各诸侯国普遍采用的是竖式直浇范,汉初山东地区一直沿用并发展,根据铜液注入钱范的形式可以分为两种,一种是钱模型腔的边缘直接与主浇注道或钱模相连,另一种是由细的支浇注道连接钱模与主浇注道。

▪榆荚半两石范

钱模在钱范上的排列相当密集,而且每个钱模都并不是非常的统一,不论是厚薄、直径还是文字等都存在明显的差异,而且钱范上的钱模排列具有一定的随意性,不规整、不对称,当时使用这些钱范所铸造出来的货币,在质量上是较差的,另外这些反映出了早期汉政府对货币铸造的监管力度非常弱。

▪半两石范

在形制以及浇铸方式上与榆荚钱范基本相似,但是它更加注重布局,钱范中钱模的排列具有明显对称性,直径大小基本保持一致,雕刻技法较为高超,文字在风格、形体等方面保持了基本的一致。钱模列数变少,范面为四列钱模的居多,每列的钱模数量从7枚到9 枚不等,以此可以铸造30枚左右货币,不再单方面追求铸造效率,所铸造出来的货币质量在一定程度上有所提高。

▪五铢陶背范

一件无钱型腔,一件有钱型及内外郭腔,陶背范的采用主要是改善石范铸钱的透气性差的问题,是技术的进步,应该是金属范和石范铸造转换之际出现新旧技术交叉现象。特别是背带郭的五铢陶背范,更是后来上林三官五铢铸造技术的先声。

▪郡国五铢钱范

金属钱范逐渐增多,钱范的体积越来越小,钱模的大小越来越保持一致,基本上都在2 .5厘米到2 .7厘米之间,较之前的钱范相比,美观性更高、雕刻工艺更加的细致,文字则越来越精美。大多数的这类钱范一次性只能铸造货币十余枚,所以排列基本上都为两列。

综上所述,在汉初的时候山东地区钱范具有较高的统一性,这种统一性反映在材料和浇铸方式上。

山东坐拥泰山,地处黄河下游、黄渤海之滨,是汉代中央政府管理、控制的重要地区,相继出土了大量的汉代钱范,总体反映了西汉初期从开放、杂乱到规范、统一的货币制度改革进程。迄今未见晚于郡国五铢钱范者,证明汉武帝刘彻大力加强对货币铸造的管理,将铸币权完全收归中央的史实。山东西汉时代的铸钱业,在汉朝中央禁止郡国铸币之时再也没有继续下去而宣布终止了。