异体简书楚布,即楚大布的一个省文简书形式。据相关出土资料显示,简书楚布多出于杭州老余杭之苕溪及绍兴两地。近年来有学者认为简书楚布为越国所仿铸,笔者同意该观点。

出于余杭

苕溪,因流域内芦苇繁茂、芦花似雪,当地居民称芦花为“苕”,由此得名。苕水是浙北地区重要的水系,是太湖流域的重要支流。自古以来,对于苕水的治理关乎着杭嘉湖平原的发展与繁荣。治理得宜则水利兴盛,治理失宜则杭嘉湖并受其害。

对于苕水的治理最早可追溯至春秋时期,据晋张玄之《吴兴山墟名》记载,吴国名臣伍子胥曾在此开凿胥塘,这是有文字记载的浙江省境内最早的人工运河;而越国大夫范蠡则在西苕溪北岸西端开凿了蠡塘。由此可见,吴越两国非常重视对于苕水的治理与开发。

其实,早在3000多年前,苕溪两岸即已初现繁荣。据古文献记载,苕水流域乃春秋越国的始封之地。通过考古,在苕溪流域发现了大量古遗址群、土墩墓葬群及古窑址群。这些考古发现都指向该地曾经是人口聚集、手工业及商业贸易繁荣的重要城邑。

余杭,春秋时本属越地,公元前494年吴王夫差伐越,后两国以钱塘江为界,余杭纳入吴地;公元前473年,越王勾践灭吴,余杭重归越地。至公元前334年,越王无彊伐楚失败,尽失吴地。由此可见,苕溪流域在春秋战国时期几经流转于越、吴、楚三国,是吴越文化及楚文化交融发展、共同影响下的地区。

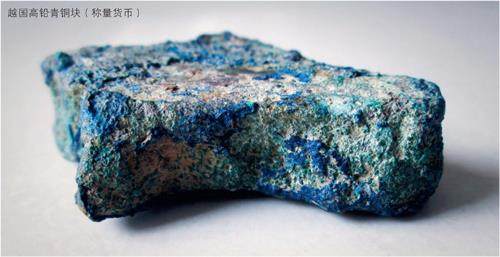

持续作用下的文化交融与互通,往往也会促进货币的融通,这样的例子在先秦时期屡见不鲜。越国的铸币,目前普遍认知上主要是两种:一种是青铜戈币,其大小无常,也尚存争议;另一种是高铅青铜块,这是一种称量货币,无固定形态。而字体怪异,简书潦草的这一类楚布,极有可能就是越国所铸的第三种铸币。

或为“越布”

之所以认为可能是越国第三种铸币,理由主要包括以下几个方面:

其一,此类简书楚布的出土地点呈集中特点,即余杭苕溪及绍兴两地。上文已提到,苕溪流域是越国的始封之地,又是人口聚集、手工业及商业贸易发达地区,且受到吴越文化及楚文化的长期影响。而古称越州的绍兴自不必说,这是越文化的中心,越国的都城。

其二,越国本身具有铸造货币的能力及需要。在越王勾践灭吴之后,越国疆域、国力均得到极大发展,完全具备铸造货币的能力。此外,越地的青瓷贸易发达,这无疑对于货币的铸造发行有着极大的需求。

其三,简书楚布风格与标准楚大布相去甚远。标准型楚大布殊布当釿(或桡比当釿),文字规整,纤细却不失刚毅。面背共计6个文字,均齐整有度。而反观简书楚布,风格怪异,文字乖张,多个文字仅以数条竖线代替。综观越国的其他两种货币,均无文且具有放浪形骸的特点,简书楚布虽有铭文,却寥寥数笔,字不成形。可谓虽有其形,而终无其实。从中,我们可以看到越人的模仿之意,也可见其不甚详解之感。

其四,简书楚布的币材成色与越地出土的大小戈币,以及浙北地区出土于陶瓮中的越国称量货币青铜块(含有高比例金属铅的高铅青铜)具有共性,相似度极高。且由于出土地较为集中,目前能够见到的异书楚布呈现的外观状态都极为相近,具有典型特征。

综合以上理由,笔者倾向于认为此种出于浙北两地的异体简书楚布当为越人所仿铸,也可称“越布”。

币值推算

关于楚布的币值,学界素来有所争议。早年泉界普遍认为楚大布背文为“十货(傎)”,而近些年来,释为“七货(傎)”的声音越发高涨。给出的理由是在金文中,“十”和“七”的写法极为相近,横短竖长为“十”,横长竖短为“七”。

然而,在楚布中文字形态变化无常,不论横长竖短抑或横短竖长,均屡见不鲜。故仅以字形而论其货值,似乎虽有理,然略显不足。

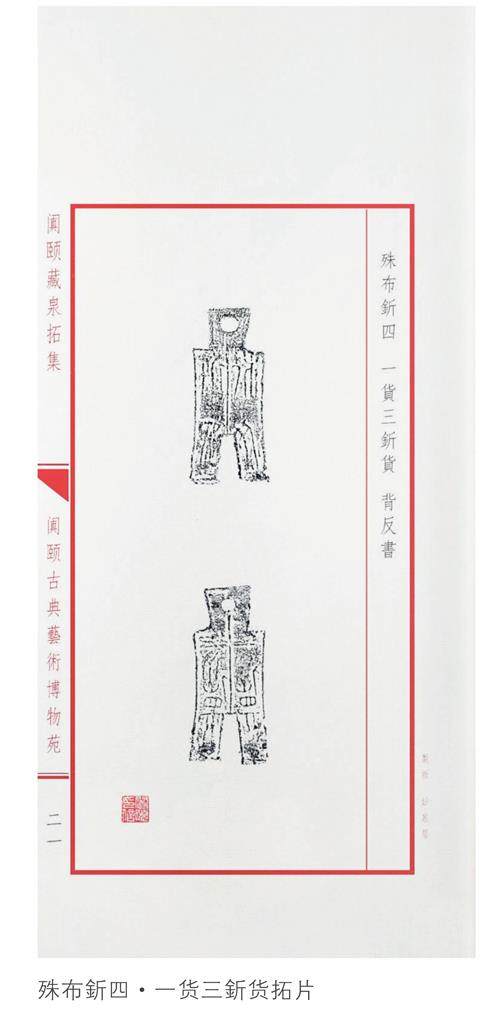

21世纪初,一种此前在诸多泉谱中均未刊载的楚布新品逐渐走入我们的视野,其文释为“殊布釿四·一傎三釿傎”。其外形同楚大布类似,仅尺寸小,俗称楚小布。小布的发现,可谓给泉界探索楚布货值打开了一扇大门。

楚小布面文“殊布釿四”,非常好理解,其意为“殊布当釿的四分之一”,即4枚小布可兑换大布一枚。小布背文“一傎三釿傎”,这里的“傎”和“釿傎”显然都是楚国所使用的货值单位。那“傎”和“釿傎”之间又是什么关系呢?换句话说,“傎”和“釿傎”之间的比值是多少呢?

要破解“傎”和“釿傎”的比值之问,我们需要列出几个等式。

4枚小布等值一枚大布,小布货值为“一傎三釿傎”,大布货值为“七傎”或“十傎”。故我们得到两个等式:4×(1傎3釿傎)=7傎或4×(1傎3釿傎)=10傎,即4傎12釿傎=7傎或4傎12釿傎=10傎。由此得到12釿傎=3傎或12釿傎= 6傎,即1傎=4釿傎或1傎=2釿傎。

等式列到此处,我们可以清晰地看到,在楚大布背文两种不同的释读下,得到的两个“傎”与“釿傎”的比值关系。那究竟哪个比值才是正确的呢?

回归楚小布本身,其背文为“ 一傎三釿傎”,意思是小布的币值为“一傎又三釿傎”,显然由于“三釿傎”不够“一傎”,故写为“一傎三釿傎”。换而言之,如果按以上1傎=2釿傎(释为“十傎”的情况)作为比值,那么“一傎三釿傎”应当写为“二傎一釿傎”,因为“二釿傎”即为“一傎”,当进位。

由此可见,1傎= 2釿傎(释为“十傎”的情况)的这种比值是错误的,而只有比值为1傎=4釿傎(释为“七傎”的情况)时,楚小布背文的“一傎三釿傎”才是合理的。由此,笔者通过列等式的方式得出结论:楚大布之币值当为“七傎”无疑。

为何是“七”

纵观中原地区的货币系统,半釿布、一釿布、二釿布之间子母相权,规则俨然。而楚人为何前不着村后不着店,偏偏选择“七”作为货值呢?这不是太突兀了吗?

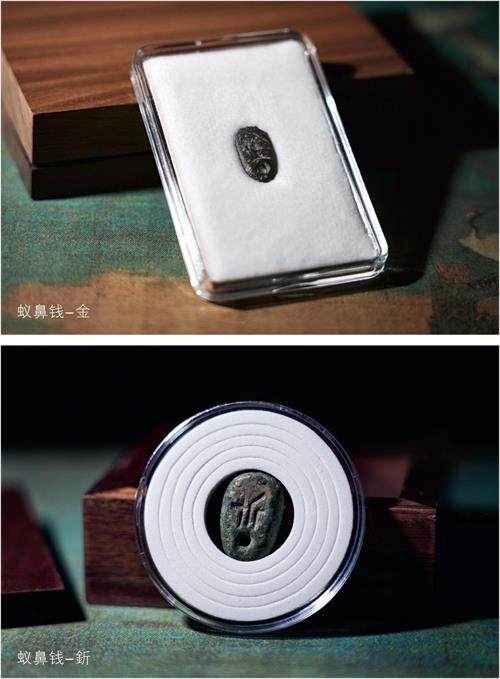

笔者认为,这一问题的合理解释,只能是找到一个“ 锚定物”。也就是说,楚布币值的“七傎”是相对于这个“ 锚定物”而言的。显然,这个锚定物就是蚁鼻钱,“ 七傎”即指等值七个蚁鼻钱。

这一结论同样可以得到实物的论证。我国古代铸币经常出现一种现象——减重。同一种货币,往往在铸造之初较大较重,而至后期则又小又轻,楚布和蚁鼻钱也都存在这样的减重现象。

目前发现的标准楚大布,重量多在28克至35克,偶见有重至40余克者,而减重者低至20克上下。蚁鼻钱同样也是,铸造精美、个头较大的蚁鼻钱多在5克至6克,而常见的多在3克上下。显然,即使两种货币均存在减重现象,但其比值却基本稳定在1:7。由此也可见,楚布的币值“七傎”就是指等值七个蚁鼻钱的含义。

综合以上所有论断,笔者认为异体简书楚布极有可能为越人所仿铸,且铸行时间较短。此外,在楚系货币体系中,蚁鼻钱当是楚布的记价锚定物,楚大布背文当释读为“七傎”,即意为其币值等值蚁鼻钱七枚。