早在20世纪,我国科学家钱学森就曾预言:“纳米左右和纳米以下的结构将是下一阶段科技发展的特点,会是一次技术革命,从而将是21世纪的又一次产业革命。”当前,纳米材料的前沿研究已经成为汇聚了化学、物理、生物、材料等多学科的交叉焦点研究,其研究成果广泛应用于电子信息领域、能源环境领域、生物医药领域,使其成为推动21世纪全球产业变革的重要力量之一,也成为各国竞相发展的重点领域之一。

基本特性

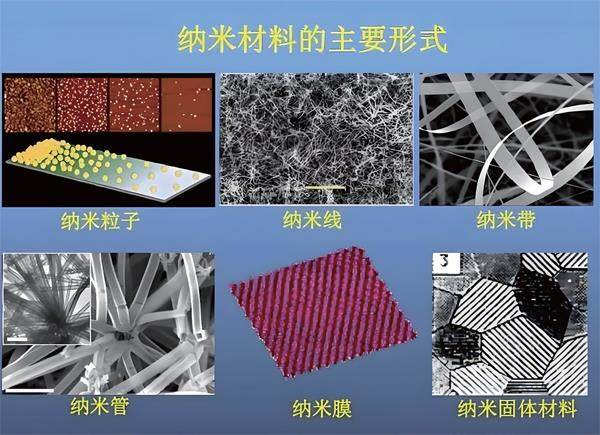

纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1~100nm)或由其作为基本单元构成的材料。纳米材料的基本单元可以由原子团簇、纳米微粒、纳米线、纳米管或纳米膜组成,既可以是金属材料,也可以是无机非金属材料和高分子材料等。

纳米材料的分类 纳米材料按维度分为零维纳米材料、一维纳米材料、二维纳米材料和三维纳米材料。零维纳米材料是指空间中的三个维度均在纳米尺度范围内的纳米材料,如量子点、纳米晶、原子团簇等;一维纳米材料是指有两个维度在纳米尺度范围内的纳米材料,如纳米线、纳米棒、纳米管等;二维纳米材料是指有一个维度在纳米尺度范围内的纳米材料,如纳米薄膜、纳米片、石墨烯等;三维纳米材料一般指纳米结构材料,如纳米介孔材料等。按照材料性质划分,可分为纳米金属材料、纳米非金属材料,纳米高分子材料和纳米复合材料。

纳米材料的三大物理效应 当组成物质的基本单元达到纳米尺度时,物质所具有的物理特性、化学性质和生物学属性均会发生明显的变化,产生出一系列独特的效应,这些效应既不同于宏观物体,也不同于单个孤立原子所表现出来的性质。一般来说,纳米尺度具备三大物理效应:表面效应、小尺寸效应、量子效应。

表面效应:随着颗粒半径变小,将造成其比表面积显著增加和颗粒表面原子数明显增加,而颗粒表面的原子之间缺少化学键相连,造成的不饱和性使得其易与其他原子相结合而稳定下来,因此表现出很高的化学活性。典型例子就是金在纳米尺度上的催化活性。当金颗粒尺度来到2nm时,其可以获得更大的比表面积或台阶数,从而增强了其催化性能,这也使得2nm的金纳米颗粒在一氧化碳氧化反应和丙烯环氧化反应中得到广泛应用。

小尺寸效应:在纳米尺度下,当微粒尺寸接近或小于光波波长、德布罗意波长、超导态相干长度、透射深度等关键物理特征尺度时,材料内部的原子排列和相互作用发生显著改变。晶体原本规则的周期性边界条件被打破,非晶态纳米微粒的表面原子密度降低,致使材料的声学、光学、电学、磁学、热学以及力学等宏观性能出现一系列新的变化。因此金属微粒达到纳米状态时就都将呈现黑色,微粒的尺寸越小颜色愈黑,这被利用来可制造高效率光热、光电转换材料。晶体达到纳米尺寸时熔点会显著降低,以金这种金属为例,当其基本结构的直径从10nm降到5nm时,其熔点将从常规状态下的940℃降至 830℃,凭借这一特性,它在粉末冶金工业中有着重要的应用价值。

量子效应:当颗粒的尺寸来到纳米级时,受量子力学规律影响产生的特殊现象,包括量子尺寸效应、量子隧穿效应、库仑阻塞效应。材料进入纳米尺寸,电子运动将受限,原本连续的电子能谱变为离散能级,就会发生量子尺寸效应,这使半导体纳米粒子的吸收光谱蓝移,这广泛应用于光电器件、生物荧光标记等领域。微观粒子有一定概率穿越高于自生能量的势垒,就会发生量子隧穿效应,在纳米材料中,它可能影响纳米电子器件性能,也被用于设计单电子晶体管等新型器件。在纳米尺度下,小的金属颗粒或半导体量子点与周围电容耦合,电子间的库仑排斥力阻碍电子进入纳米颗粒,就会发生库伦阻塞效应,该效应在单电子晶体管和量子点存储器等器件中有重要应用,可实现低功耗信号处理及提高存储性能。

发展现状

纳米材料作为21世纪最具潜力的前沿科技领域之一,其发展势头迅猛,从社会民生到国防科技,从基础科研到产业化应用,从电子设备、生物医药到航空航天、汽车制造,新的纳米材料不断涌现,其所具备的独特性为解决诸多传统难题提供了新的思路和方法。这也使得在2023年全球纳米材料市场规模达到近757.21亿美元,预计到2030年这一规模将达到约1800.26亿美元。

美国 从2000年开始,美国逐步推进“国家纳米技术计划”(NNI),该计划聚焦于八个关键领域展开深入研究与探索:一是基本现象及过程;二是纳米材料;三是纳米器件及系统;四是设备研究、测量技术和标准;五是纳米制造;六是主要研发设施;七是环境、健康与安全;八是教育和社会层面。美国在纳米材料领域处于全面领先地位,成果卓著。在电子信息领域,Cerebras系统公司推出了5纳米“晶圆级引擎3”(WSE-3)芯片,麻省理工学院团队研制了纳米级3D晶体管。美国研究人员还在研究开发基于纳米材料的柔性电子器件,这些柔性显示屏、柔性传感器和柔性电池等,将广泛应用于未来生活的方方面面。