“千呼万唤始出来”,暌违多年,上海博物馆东馆的书画两馆实现了内容、功能、空间的全方位升级,将作为常设展馆向公众系统呈现中国书画通史,不少国宝级珍品,首次亮相或久未亮相的作品也将与公众相见。

展厅共准备了6套书画轮换方案,将每半年更换一次展品,3年总计将展出1200件作品。在上海博物馆自主研发建设的恒温恒湿系统的保护下,书画能在展陈环境中完美保存六个月,部分尤为脆弱的书画也能确保三个月展期。首轮展品包括王羲之《草书上虞帖卷》(唐摹本)、怀素《草书苦笋帖卷》等历代书家杰作,“元四家”中王蒙、倪瓒、吴镇三家经典画作,以及“明四家”的代表画作,如沈周《临戴文进谢安东山图轴》、文徵明《真赏斋图卷》、唐寅《春山伴侣图》等。原先难以陈列的巨幅书画作品也将以特制展柜全卷展出,以供观众尽情欣赏。文海菁华、画苑奇珍汇聚一堂,琳琅满目,将为公众带来前所未有的艺术体验。

心音流动纸上

中国书法艺术是我国独特的艺术形式。作为一种象形文字,汉字起源于对自然万物的观察与描摹,在以线条“依类象形”中,中国先民形成了最初的美学意识,而书写成为对自然之美的形象化表达。经过历代演变,汉字渐趋于符号化、抽象化,由实用走向表情达意。藉由美的笔线、美的结体、美的章法、美的意境,中国书法艺术具备了越过形象而自由表达“内心的语言”的艺术生命力,如一曲无声的音乐,在其发展历史上演奏出多样乐章。

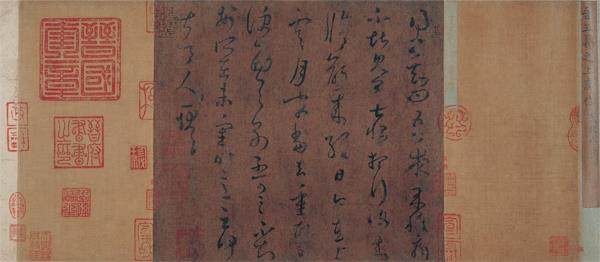

展厅中陈列的晋王羲之《上虞帖》 (唐摹本),书帖为硬黄本,古意盎然,七行草书笔势健拔、翰墨飘逸,体现了晋时名士自然洒脱的精神追求,是本轮展出最罕见的文物之一。在晋时,书法艺术得到了前所未有的发展。书写突破了工整的程式,以线条的连绵流动,将书写者的心绪化为纸上飞扬顿挫的节奏,使书法艺术从形象化的字形中解脱,而具有了音乐的美感。《上虞帖》为宋徽宗载入《淳化阁帖》的《得书》三帖之一,原为王羲之的一封信札。书帖真迹已失,仅有摹本传世,如今我们所见的《上虞帖》为唐代摹本,后藏于北宋内府,上有南唐鉴藏所用“集贤院御书印”与“内合同印”,并有宋徽宗泥金“晋王羲之上虞帖”题签与朱印,印证了书帖即刻入《淳化阁帖》之《上虞帖》的祖本。虽有妙迹永绝之憾,但南唐宫廷、宋徽宗对唐摹本的珍重已证明了这一摹本的艺术价值与文物价值。“飘若浮云,矫若惊龙”,唐人以墨迹勾摹王右军临池运笔的灵动意态,其精绝神妙之处,不是后世的翻刻拓印能够穷尽的。

《上虞帖》曾久隐于尘埃中,被时间与污损掩去本来面貌,它的真伪与年代一度引发争议。后经上海博物馆以射线机辨识渗入纸张的印泥(氧化汞),原本完全看不清的朱印在处理过的照片上清晰显现出来:书帖前后上角的“集贤院御书印”、左下方的“内合同印”,以及原本尚能辨识的宋徽宗题签朱印,印证了历史记载中的书帖来历,也是此《上虞帖》为唐摹本的特殊证据。这两方朱印已藉由文物修复师的妙手再现,向观者展现着书帖在历史上的重要流传。

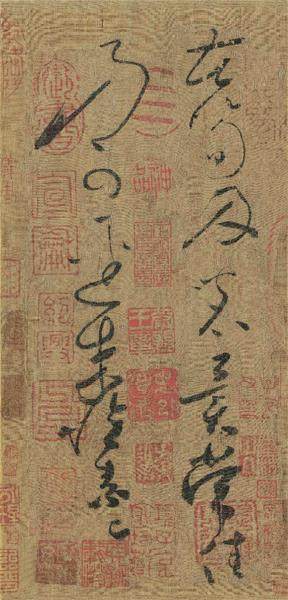

展厅中的另一国宝珍品是唐怀素《苦笋帖》,为怀素传世的狂草作品中的佳作。怀素和尚是中唐时期的草书大家,他以蕉叶苦练书法,以至秃笔成冢,常于酒酣时挥毫泼墨,笔走龙蛇,时人谓之“狂僧”“醉素”,宋时《宣和书谱》称赞其书法“字字飞动,圆转之妙,宛若有神”。狂草是书法的艺术性的进一步发展,是迫近了传达信息与符号之极限的对于主观自由的挥洒,使书法艺术家心声的强音跃于纸上。《苦笋帖》仅十四字,“苦笋及茗异常佳,乃可径来,怀素上”,却能一字一奇,笔势如奔蛇骤雨,连绵环绕,是奇变百出与法度森严的高度统一。