2024年12月,深圳湾悦府一栋高层住宅楼因燃气爆炸发生火灾,再次唤醒了社会对高层住宅消防安全的担忧。

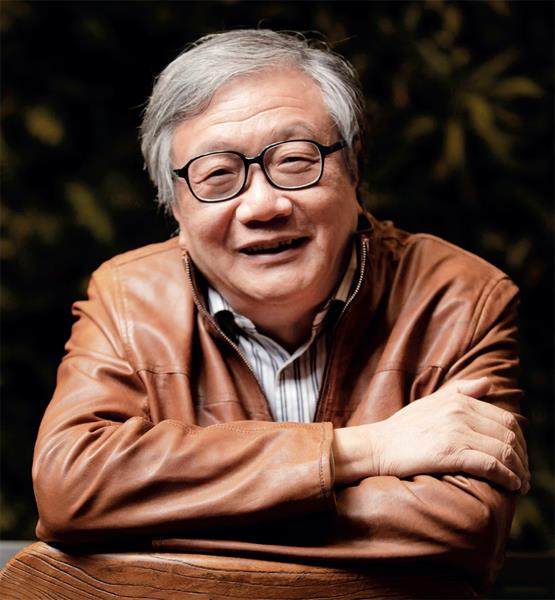

作为城市规划领域的权威专家,近年来,李晓江注重存量时代的城市发展模式转型和城市有机更新的研究,他曾连续五年主持了中国环境与发展合作委员会有关绿色低碳、安全韧性的专题政策研究,曾主持完成珠江三角洲城镇群协调发展规划、北京城市空间发展战略研究、汶川特大地震灾后重建城镇体系规划等。

他指出,高层住宅将成为未来社会沉重的负担。国内高层住宅是在怎样的背景下崛起的?未来高层住宅的形态会发生怎样的变化?又该如何对高层住宅进行改造或拆除?《中国新闻周刊》就上述话题专访了中国城市规划设计研究院原院长、全国工程勘察设计大师李晓江。

“土地财政和趋利导致高层住宅大幅增长”

《中国新闻周刊》:中国高层住宅数量在世界范围内处于领先地位。国内高层住宅在什么样的背景下得以迅速发展?

李晓江:改革开放初期,国内大多是多层住宅,因为高层住宅造价更加昂贵,工程材料消耗也更多。但到20世纪八九十年代,国家对建设用地的管理比较严,为了提高土地的利用效率,出现了很多十二三层的小高层住宅,有些还盖到了20多层。

但高层住宅、超高层住宅出现大幅增长,我认为不再是土地指标的问题,地方土地财政和房地产开发商的趋利动机成为主要因素。到了2000年以后,城市建设用地的增量很大,尤其到2018、2019年,很多城市的人均建设用地已经超过了100平方米。

当下,中国的城市建设用地问题,一方面是超负荷运行,最典型的就是高层的办公楼和酒店,以及大量的高层住宅。背后的原因是,过去几十年,城市的建设资金主要来源于住宅用地。在地方土地财政的压力下,政府卖地的积极性很高,而随着拆迁成本的提升,地价也随之上涨,房地产开发商在经济利益的驱使下对容积率的需求也越来越高,就出现了极端的情况,很多城市的高层住宅建到了50层、150米高左右。

另一方面,城市里面有大量利用率很低的工业用地、仓储用地。由于地方政府有GDP的考核要求,卖地带来的GDP是一次性的,拉动城市GDP主要还是靠工业,政府为了招商引资,经常以很低的价格出让工业用地,甚至白送。也就是说,地方的基础性制度设计导致土地资源配置不平衡,最终造成了高层住宅、超高层住宅成为国内城市新增住宅的主体形态。

某种程度上,面对巨大的房地产利益的冲击,监管和规划部门是很脆弱的。放宽监管,可能会有更大的安全风险;若是特别严格地控制容积率和建筑高度,地方政府就很难实现土地出让和土地财政收入的目标。这本质上还是理念和价值取向的问题。2008年汶川地震后,我们已意识到高层住宅具有较高的安全风险且耗能很大,因此,在北川新县城的建设当中,我们坚持了以6层住宅为主。灾后重建完成后,当地政府一直坚持将住宅高度控制在12层及以下。这么多年过去了,北川县只出现了一栋16层的酒店和两栋14层的住宅。