钢铁行业在中国是仅次于火电行业的第二大碳排放源,占中国碳排放总量约15%,钢铁行业减碳对于实现“双碳”目标的意义无须多言。

随着钢铁产能置换在去年8月暂停,市场期待新的产能置换政策能够引导钢铁行业更好转型。其实,为实现“双碳”目标,以及下游市场涌现出更多对于低碳乃至零碳钢材的需求,都在促使钢铁行业转型。

尽管转型方向与路径明确,钢企却面临投入与产出难以平衡的问题。特别是在钢铁行业承受下行压力的当下,这种平衡变得更加艰难。

2024年,中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)重点统计企业实现利润总额429亿元,同比下降50.3%。中钢协会长姚林表示,钢铁市场供强需弱态势十分明显,企业生产经营非常艰难。

产能,还是工艺?

2024年8月,工业和信息化部发布《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》,这项始于2015年的政策最近一次修订是在2021年5月,如今其面临又一次修订。

近年来,钢铁行业供需矛盾加剧,需求不足,产能过剩,产能利用率同比下降,2024年底已经不足80%。在供给侧进行产能产量“双控”,这是去年8月暂停钢铁产能置换的重要背景。

冶金工业规划研究院(下称“冶金规划院”)发布的年度钢材需求预测报告预估,2024年、2025年国内钢材需求量分别为8.63亿吨、8.5亿吨,分别同比下降4.4%、1.5%。2020年,国内钢材需求曾达到9.95亿吨,此后逐年降低。当年国内粗钢产量也首次突破10亿吨关口,随后工业和信息化部提出围绕“双碳”目标节点,坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。产量背后的产能也被认为有进一步压缩的空间,当前国内粗钢产能为13亿—14亿吨。

产能产量“双控”当然可以降低钢铁行业碳排放。据能源基金会和相关专业机构测算,钢铁行业有望在2035年前实现一半的减排量,其中需求减量有最大的减排贡献,约占三分之一。与此同时,外界也在关注如何将产能置换政策作为抓手,推动钢铁行业工艺转型,这被认为是实现“双碳”目标的关键。

“2015年产能置换政策推出时的优先目标并非减碳,但是通过新老设备更替、转型升级与布局优化,产能置换政策对于钢铁行业已经取得的降碳成果有所贡献。”能源基金会工业项目高级主管钱文涛告诉《中国新闻周刊》。

“2024年8月产能置换暂停后,钢铁行业密切关注国家是否会出台更严苛的高炉置换政策,以及如何鼓励设备升级和工艺优化,引导行业加速高质量发展和低碳转型。”能源基金会工业项目高级主管蔺梓馨告诉记者。

而根据能源基金会测算,在需求减量之余,优化工艺对于钢铁行业在2035年前减排的贡献排在第二位,尤其是在2030年前,其对于减排的贡献潜力可达30%。

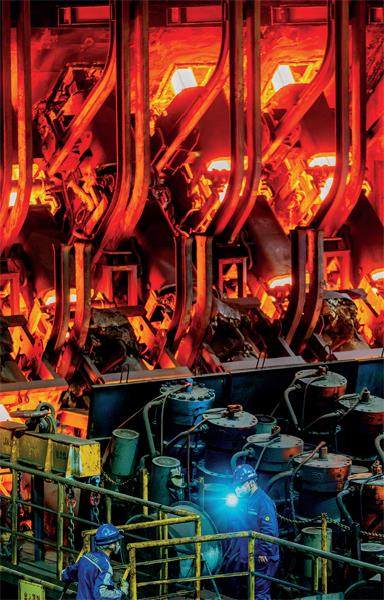

钢铁行业传统的长流程采用“高炉-转炉”工艺,先在高炉中炼铁,铁矿石与焦炭反应形成铁水,再在转炉中炼钢,铁水经由氧化去除杂质形成钢水。在高炉工艺中,煤炭既是还原剂又是主要热源,因此降低高炉环节的碳排放是减碳关键。

优化工艺的方向之一是“废钢-电弧炉”短流程工艺,即使用废钢直接炼钢,无须高炉炼铁。据测算,生产一吨粗钢短流程可以降低碳排放1.5吨左右。另外的方向是氢冶金,即“氢气直接还原铁-电弧炉”工艺,用氢气取代焦炭作为炼铁还原剂,相比“高炉-转炉”,最高可减少碳排放75%。

国内氢冶金项目多处于示范阶段,应用“废钢-电弧炉”工艺生产电炉钢被视为更现实的工艺转型方向。但是相比于世界平均水平,中国的电炉钢占比一直较低。2001年以来,除中国外,世界其他国家电炉钢占比从37%上升到2022年的50%,累计提升约13个百分点。2022年,工业和信息化部发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》(下称《指导意见》)明确提出,力争到2025年,工艺结构明显优化,电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。不过,这个目标在2025年实现极具挑战性。

钱文涛说:“推动钢铁行业实现包括提高电炉钢占比在内的工艺结构优化,能够实现更大幅度的减排,在这个过程中,产能置换政策是重要抓手。”

当前,钢铁市场的变化也正在倒逼钢企进行工艺转型,实现更大幅度减碳。

下游市场倒逼

冶金规划院预计,2024年中国建筑钢材需求为4.58亿吨,虽然仍占总需求一半以上,但是同比下降8.6%。随着对钢铁需求最大的房地产的低迷,钢铁市场受到影响,行业下游需求偏弱。