中文打字机:大文豪的小发明

让我们回到19世纪中后期,彼时的西方正大规模地生产着新式打字机,将他们仅有的二十多个字母塞进方块大小的键盘里。

没有人会想到,这一看似“不起眼”的小发明将会在世界范围内掀起一场文字信息化的革命。

当这项伟大的技术传入中国后,却在20世纪初引发了一场关于汉字的激烈争论。

汉字的复杂性使得我们无法用有限的符号将其标示在键盘里,因此,汉字将面临无法被信息化、数字化的窘境。

于是,新文化运动中一批致力于救亡图存的激进知识分子便站出来高呼“汉字不灭,中国必亡”。

彼时任教于清华大学的林语堂正思考着如何在保留汉字的情况下,发明一台中文打字机,这是一项几乎不可能完成的任务。

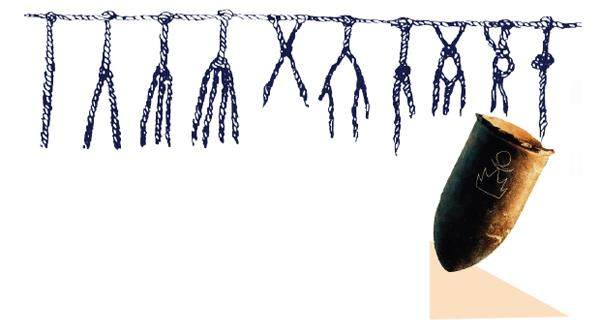

创造中文打字机的尝试始于1899年,美国传教士谢卫楼发明了首台中文打字机。然而,繁重的机器和流程,有限的字库与字数大大制约了打字的效率。

1919年,商务印书馆的工程师舒振东发明了舒氏打字机,把字模分成了常用字和生僻字两部分。一般情况下用常用字模来打字,有需要时再补充生僻字模。尽管这种方式大大提高了打字的效率,但还是存在着较高的学习门槛。

两次不太成功的尝试并没有吓退林语堂,他一边学习着机械制造原理,一边亲自动手绘制设计草图。

林语堂终于在1931年完成了中文打字机的设计草稿。然而,此刻摆在他面前的是另一道难题。

金钱成了他最大的障碍,为了制造这台打字机,他一边变卖家产,四处借钱,一边靠作品赚取稿费,期间还写出了代表作《吾国与吾民》《京华烟云》。

1947年,由林语堂亲手设计的“明快打字机”终于问世,这款打字机的尺寸接近于当时流行的打字机,并且采用了一套“上下形检字法”系统,大大降低了操作门槛。

只可惜,这台耗费林语堂三十多年心血的打字机最终还是失败了。当时正值中国内战时期,没有厂商愿意大批量地生产这款打字机,第一台原型机也在不久后丢失了。

尽管如此,林语堂的设计理念却传承了下来。