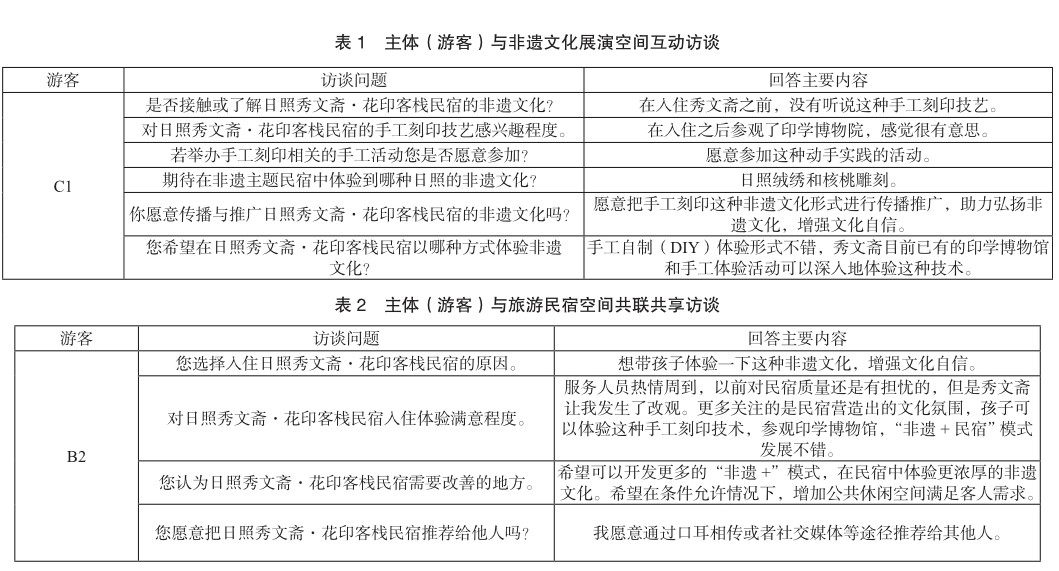

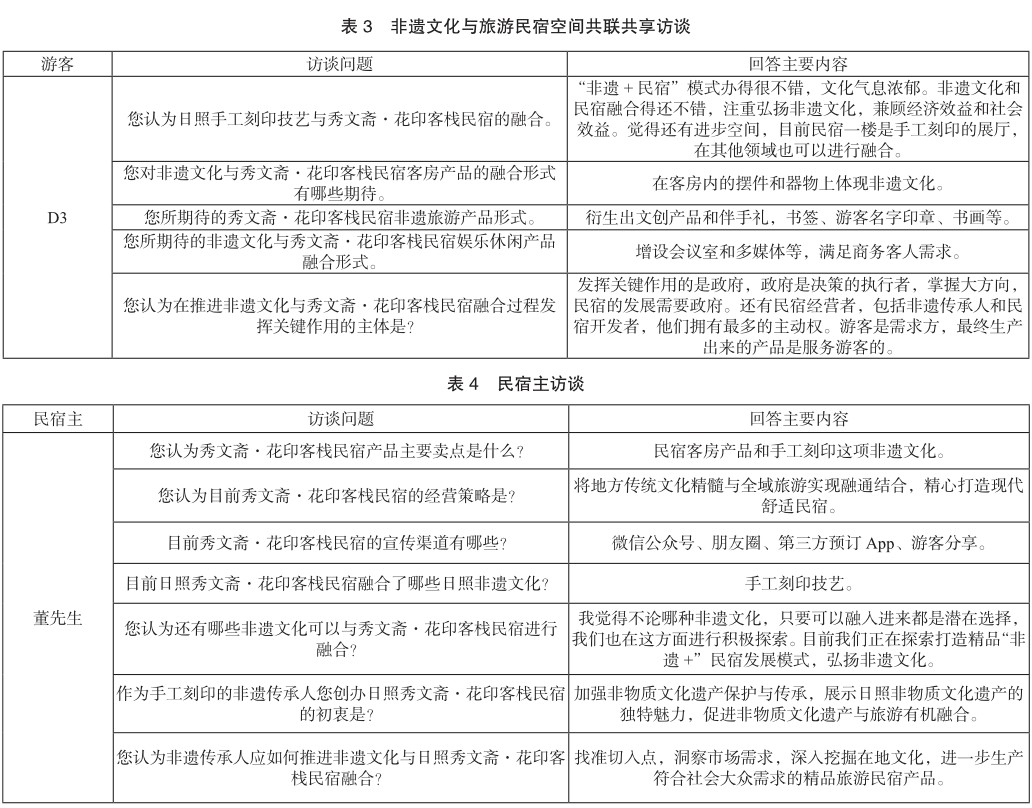

摘 要:当前,非物质文化遗产与旅游融合发展是大势所趋,民宿作为旅游业的业态之一,是推进非物质文化遗产发展的重要载体。文章运用文化空间理论,选取山东省日照秀文斋·花印客栈民宿为研究对象,通过文献研究法和深度访谈法,以“主体、文化和空间”三维空间互动机制为基础理论,探索非物质文化遗产与旅游民宿融合发展路径。研究结果表明在非遗与旅游民宿融合发展中存在非遗文化类型单一、主体间互动层次较低和旅游民宿产品同质化严重等问题,在针对存在问题提出非遗与旅游民宿融合发展中嵌入多类型非遗文化、加强基础设施建设,优化多元空间主体之间互动机制等策略,以期为山东省文旅融合的高质量发展提供参考。

关键词:文化空间;非物质文化遗产;旅游民宿

中图分类号:F719.2 文献标识码:A

基金项目:山东省社科规划文旅专项“文化记忆视域下山东省海洋非物质文化遗产保护策略研究”(22CLYJ09);青岛市社科规划项目“青岛市祭海习俗传承制度变迁研究”(QDSKL2101230)。

引言

《“十四五”非物质文化遗产保护规划》(以下简称《规划》)指出,非物质文化遗产(以下简称非遗)是中华优秀传统文化的重要组成部分。保护好、传承好、利用好非遗,对于延续历史文脉、坚定文化自信具有重要意义。山东省文化和旅游厅等22部门联合印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的若干措施》提出,加强非遗活化利用,推动非遗与旅游融合发展。

保护非遗是一项重要工作,对于如何保护和弘扬非遗文化,从国家到省级层面都提出要推动非遗与旅游融合发展的措施。民宿作为旅游业发展的业态之一,是推动非遗保护与传承可持续发展的重要载体。目前非遗与民宿融合发展路径单一,推动二者高质量融合发展是亟须解决的问题。

一、学术回顾

2005年我国颁布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》中界定:“文化空间,即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。” 文化空间是指一个具有文化意义和性质的物理空间、场所或地点(向云驹,2008)[1]。文化空间理论为文旅融合研究提供了理论框架和实践指导,朴松爱(2012)等人探讨了利用文化空间理论指导曲阜片区大遗址旅游开发保护[2]。王德刚(2014)对文化空间再造进行探索和研究,提出以空间展示、静态展示、活态展示三种方式将文化呈现给游客[3]。韦俊峰(2020)对侗族百家宴非遗文化旅游空间生产研究,提出非遗旅游文化空间的分析框架[4]。

(二)非遗与旅游业融合研究

非遗与旅游融合的研究已逐渐成熟,但研究过程中尚未形成相应理论,当前研究更侧重从非遗与旅游业融合的开发模式、非遗与旅游业融合的耦合逻辑、非遗与旅游业融合度评价等展开研究,如下:

1.关于非遗与旅游业融合的开发模式,学者们研究了针对不同类型的非遗资源与旅游开发的相互关系,研究结果显示采用动静结合的综合开发方式,形成具有区域特色、品牌文化的非遗旅游项目,实现非遗保护与旅游高质量融合的双赢效果(徐晓波,2022;孙琨,2024)[5-6]。

2.关于非遗与旅游业耦合逻辑,田磊等学者从非遗与乡村旅游融合模型、融合路径的构建以及动力机制方面进行研究,进一步分析乡村旅游体系维度解构与动力机制的相互关系,为进一步打造具有文化内涵的旅游高端品牌,完善非遗与旅游业融合的产业体系,为区域旅游业可持续发展提供理论参考(李志龙,2019;田磊,2021;董文静,2022)[7-9]。

3.关于非遗与旅游业融合度评价,近年来,有学者运用旅游评价指标体系、协调度测度模型和耦合演化模型对非遗与旅游融合的效应进行评价研究,为非遗资源与旅游融合动力机制提供更为科学的理论参考(杨译娴,2024;潘芊邑,2024)[10-11]。