青少年的健康问题往往牵动着社会的目光,但隐藏在外表下的心理健康问题则难以被发现和关注,而其所带来的不良后果则往往十分严重。关于死亡这个话题,多数人都避之不及。青少年非正常死亡背后的自杀现象一直是社会各界关注的焦点,但针对青少年自杀的研究却充满挑战,数据的获取、对事件全貌的了解、在调查中潜藏的伦理风险,这些无一不给青少年自杀事件的研究带来挑战。据世界卫生组织官方统计,自杀是15~19岁人群的主要死因之一。有半数成年期精神障碍始于14岁,但大多数病例未被发现或未得到治疗。笔者近几年对华东六省一市非正常死亡青少年进行了心理解剖研究,结果供大家参考。

青少年自杀的风险因素主要有以下几个方面:

● 心理因素(负面情绪)

青少年的情绪波动往往较大,更容易出现冲动行为;而自杀作为一种极端的行为表现,往往也离不开情绪的影响,负面情绪未能得到足够的重视和充分处理,最终酿成悲剧。

● 学校因素(校园霸凌)

校园霸凌形式多种多样,有言语霸凌、身体霸凌、社交霸凌、网络霸凌等。校园霸凌可能十分隐蔽,但对受霸凌者的伤害却十分严重。由于青少年成长的特殊性,受霸凌者将长期处于让他们感到痛苦的霸凌环境中,长时间受到他人欺辱,可能导致孤独、沮丧和绝望感,最终导致自杀。尽管社会已经对校园霸凌有了一定的关注,但仍需进一步科普宣传,加强青少年对于校园霸凌的应对能力。

● 家庭因素(不良亲子关系)

家庭是青少年情感支持的重要来源,也是其重要的生活环境之一。父母角色长期缺位、冲突不断、缺乏沟通、忽视、虐待(包括言语虐待和躯体虐待)、过分控制等均不利于青少年健康成长。很多父母从未意识到家庭对于孩子心理健康的重要性,部分父母则仅仅将孩子作为自己的附属品,而非一个具备独立人格的个体。青少年在缺乏支持和信任的家庭环境中难以获得安全感和自尊,对学习和生活丧失信心和勇气,增加了自杀风险。

● 个人因素(疾病/生理变化/性格)

青少年的健康情况、性格、年龄等因素对于其心理健康也有着重要影响。身体上的脆弱容易导致心理上的自卑、脆弱、沮丧等情绪,青少年可能因此失去对生活的信心,最终增加自杀事件的可能。过于敏感、冲动的性格往往会导致青少年处于应激状态,面对外部事件时更容易出现情绪冲动与极端的行为。

● 应激事件(急性冲突)

在青少年的日常生活中,可能会出现各种各样的突发事件,如与家长、老师、同学出现矛盾;考试成绩下降;被批评、指责等。这些应激事件往往会给青少年带来较大的情绪波动,继而出现紧张、焦虑、抑郁等情绪,严重时甚至会出现自杀等冲动行为。

青少年在应激事件发生后,由于个人的性格、年龄、身体健康等因素致使自己容易出现不良的心理因素,同时外部的社会因素和家庭因素没能提供有效的支持,甚至从负面加重了事件的影响,导致最终自杀事件的发生。其中个人因素、心理因素、社会因素、家庭因素本身都可能是应激事件的来源。

预防青少年自杀的举措

◆ 多方面开展心理动态监测,明确重点关注对象

利用专业的、多方位的心理测评工具和方法进行心理评估,鼓励教师、家长和同学在发现青少年有异常时及时向学校报告。通过学校心理筛查与访谈、班主任反馈、任课教师反馈、同学反馈和家访情况,识别有潜在心理问题的青少年,定期跟踪访谈,确定需要重点关注和跟进的青少年名单,在遵守伦理原则下制订个性化的心理干预计划与方案。对处于特殊阶段和特殊事件中的青少年给予及时疏导。针对心理危机青少年,及时启动心理危机干预机制,联合校外医疗和其他专业力量,为青少年提供紧急心理援助,确保安全和健康。

◆ 从学校出发,积极开展青少年心理赋能工作

学校努力营造温馨、温暖、平和、支持和友爱的校园氛围,提升青少年幸福感水平。将心理健康教育纳入中小学学校课程,确保每个年级的青少年都能接受系统的心理健康教育。课程内容应涵盖情绪管理、压力应对、人际关系处理、生命教育和性教育等方面。帮助青少年了解心理健康的重要性、识别心理问题的迹象,并学习应对压力的技巧。这不仅可以增强青少年的心理素质,还可以培养他们的自我保护意识。定期组织青少年参加团体心理辅导活动,如情感表达小组、压力管理小组、人际互助小组等,提高心理素质,增强人际沟通能力。专职心理教师为有心理困扰的青少年提供一对一的个体咨询服务,疏导心理问题,提供情感支持和指导。配备班级心理委员,收集班级日常心理危机信号。心理教师及时识别和处理青少年的心理危机事件,形成危机干预记录文件,确保学生心理安全和健康。

◆ 赋能教师群体,提升心理问题识别能力

班主任和其他任课教师是青少年日常学习中接触最多的人,他们的敏锐观察和及时干预可以在青少年心理问题初现时提供有效帮助,从而避免问题进一步恶化。针对班主任、教师群体,学校应定期组织心理培训,提升其对青少年心理问题的识别和应对能力,学会简单的心理辅导技能,第一时间为学生提供心理疏导和心理支持。

◆ 医教结合,打破医疗和教育的壁垒

许多学校缺乏足够的资源和专业知识来识别和管理青少年的心理健康问题,这使得许多青少年在需要帮助时得不到及时的支持。因此,有必要通过医教结合的方式,打破医疗和教育之间的壁垒。通过与专业医疗机构合作,由医院定期赴学校开展临床心理筛查工作,学校可以获得更多的心理健康资源和专业指导,从而进行有效的心理筛查和干预,确保每一个青少年都能在需要时得到适当的帮助。

◆ 积极鼓励家长参与培训,改善亲子关系

家庭是青少年心理健康的重要基础,家长在其中扮演着关键角色。家长积极学习心理知识,改善亲子关系并提升心理健康意识,可以有效促进青少年的全面发展。

家长积极参与心理培训。通过积极参加学校、社区、医院等举办的家长心理健康教育培训班,家长不断学习心理健康知识和家庭教育技巧,了解和支持孩子的心理健康发展。

积极参加亲子活动。家长定期与学校交流青少年的心理健康状况,共同解决青少年的心理困扰。定期参加丰富多彩的亲子活动,如亲子游戏、亲子运动会、家庭日等,促进亲子之间的互动和交流,增强家庭凝聚力。

关注自身身心健康。家长关注自身的心理健康,学习情绪管理和压力应对技巧,营造积极健康的家庭氛围,以身作则,为孩子树立良好的榜样。通过互动游戏、团队合作等活动,提升亲子关系的质量。

设立家长支持系统。鼓励家长自发成立互助小组,家长之间可以分享教育心得和经验,互相支持和鼓励,共同应对家庭教育中的挑战。

青少年自杀风险的增加往往是社会因素、家庭因素、个人因素和急性事件等多种心理社会因素交互作用的结果。学校、家庭、社区、医疗机构等多方联合,可构建一个全面的心理健康支持体系,为青少年的成长和发展提供坚实的保障。切实开展心理健康教育,提供心理辅导和支持,改善家庭教养方式,实施反霸凌相关政策,并在急性事件发生后提供及时的危机干预和支持,形成多层次的防护网,帮助青少年更好地应对压力和情绪困扰,促进心理健康发展。

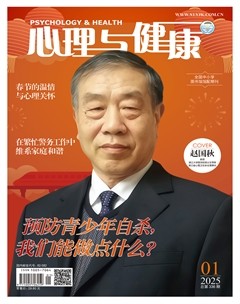

赵国秋教授

浙江大学医学院硕士生导师。浙江省心理卫生协会理事长,浙江省教育厅浙江省学生心理健康咨询工作委员会副主任委员,浙江省大众心理援助中心首席专家,浙江省省委党校兼职教授、浙江金融学院兼职教授以及杭州师范大学兼职教授等。卫生部、公安部重大突发事件心理危机干预专家组专家;浙江省人民政府应急管理专家组专家;中国心理卫生协会常务理事;浙江省高校心理危机干预研究中心专家委员会主任委员等。