内容提要:作为在新世纪散文界小有名气的散文作者,李娟以其所在的阿勒泰地区为素材进行了大量创作。李娟的作品不仅仅因其坦率、质朴、富有灵气的文笔受到评论界的称赞,同时她还走出了纯文学圈,成为了深受广大读者所喜爱的“畅销作者”。本文通过将李娟及作品置入当下的网络新媒体语境,分析“阿勒泰的李娟”形象生成机制,以及爬梳不同网络媒体中的普通读者评论进行剖析,更深层次地展示其作品所折射出的新世纪文化症候。

关键词:李娟 散文写作 数字人文 新世纪文化现象

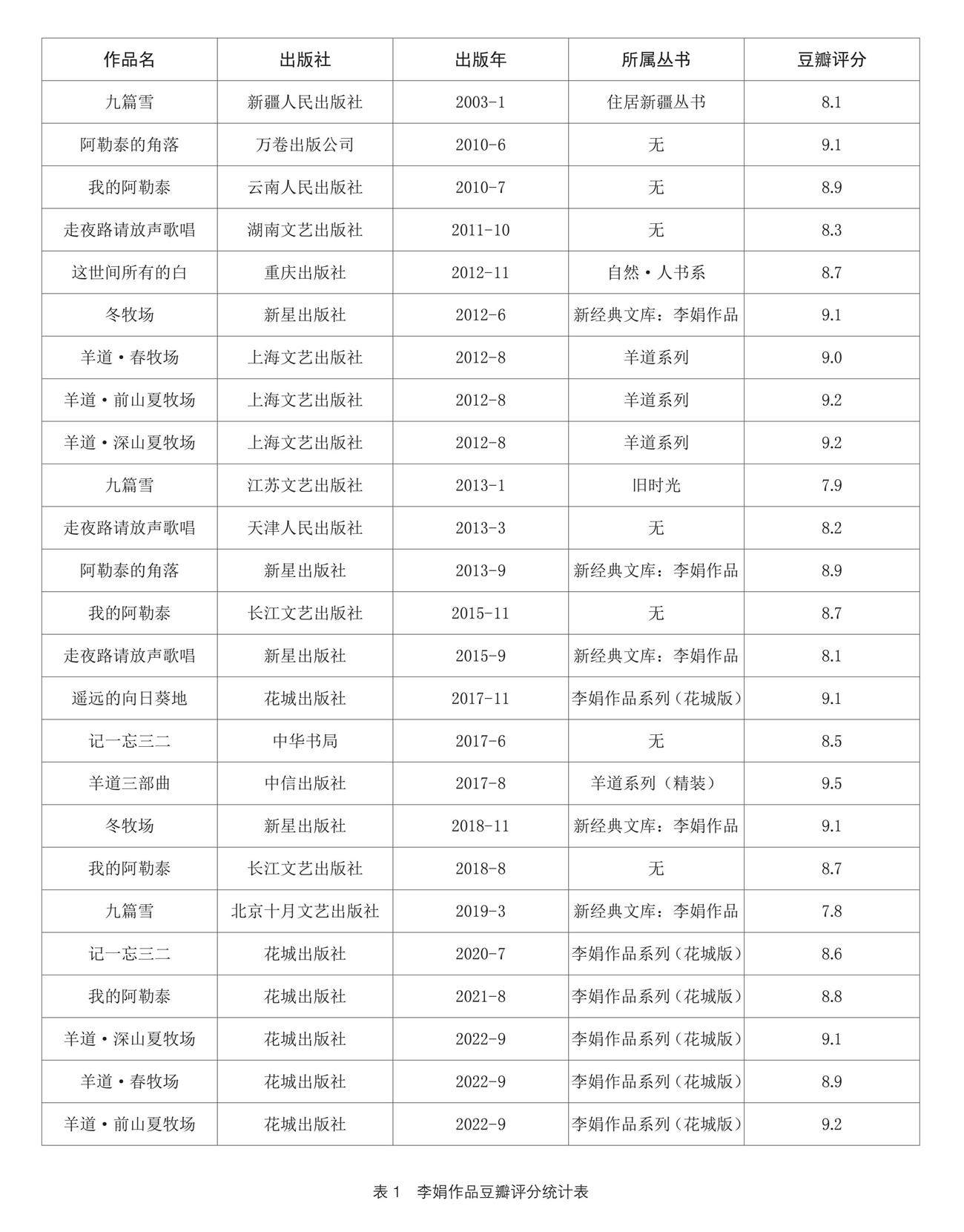

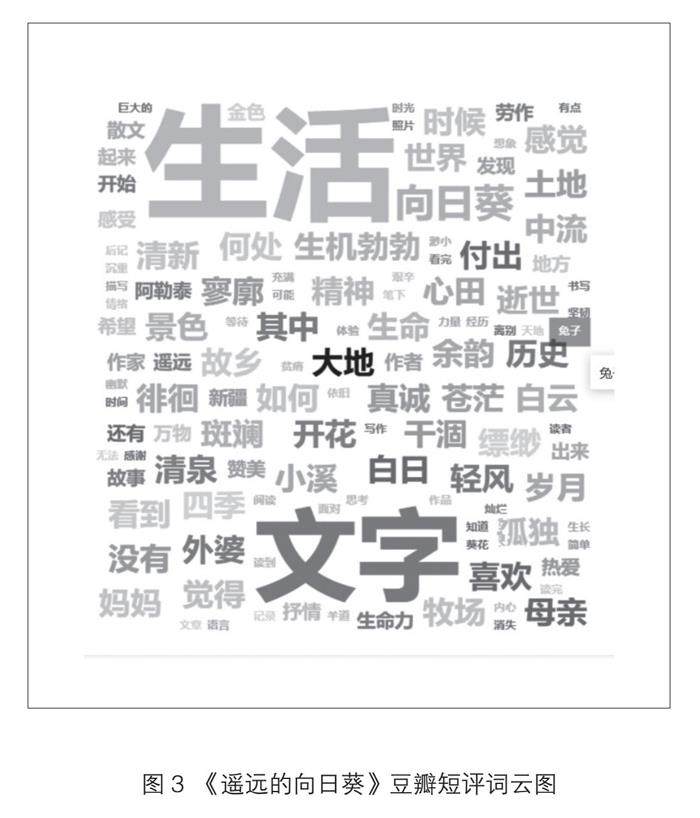

李娟自2001年在《人民文学》2001年第7期刊登了其散文作品《九篇雪》后,一直保持着较为旺盛的创作势头。从2003年到2022年,李娟陆续出版了10部散文集和1部诗集,获得2012年朱自清散文奖、2011年度人民文学奖、2014花地文学榜等国内文学奖项,也拥有了广泛的读者群体。2010年7月7日,由上海作协、新疆作协、《文汇报》笔会等机构联合主办新疆青年作家李娟作品研讨会,使李娟的散文创作逐渐进入文学界的追踪视野。李娟散文贯通雅俗,不仅高校研究者对其研究颇多,而且在读者群中也有不小热度。大部分研究者基本上从李娟作品内部出发,主要集中在生态美学、民俗书写、文化身份等方面,集中分析李娟的身份和所处在独特的地理空间。而从2021年开始,对于李娟的研究开始绕过作品而从媒介、海外传播等角度进行分析a,但这些研究尚未从接受层面对李娟作品进行整合,本篇试图从对出版社对李娟的推介和“制造”进行分析,并对网络媒介上阅读李娟的普通读者进行画像,尝试探索这位广受大众喜爱的作者为何魅力非凡,以期总结出李娟作品热度背后的文化症候。

一、“阿勒泰的李娟”

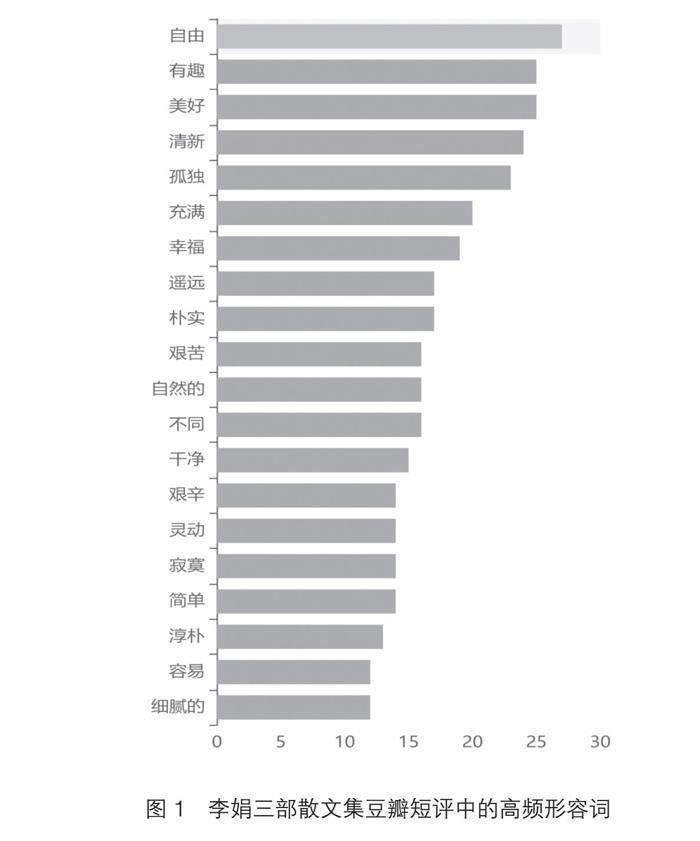

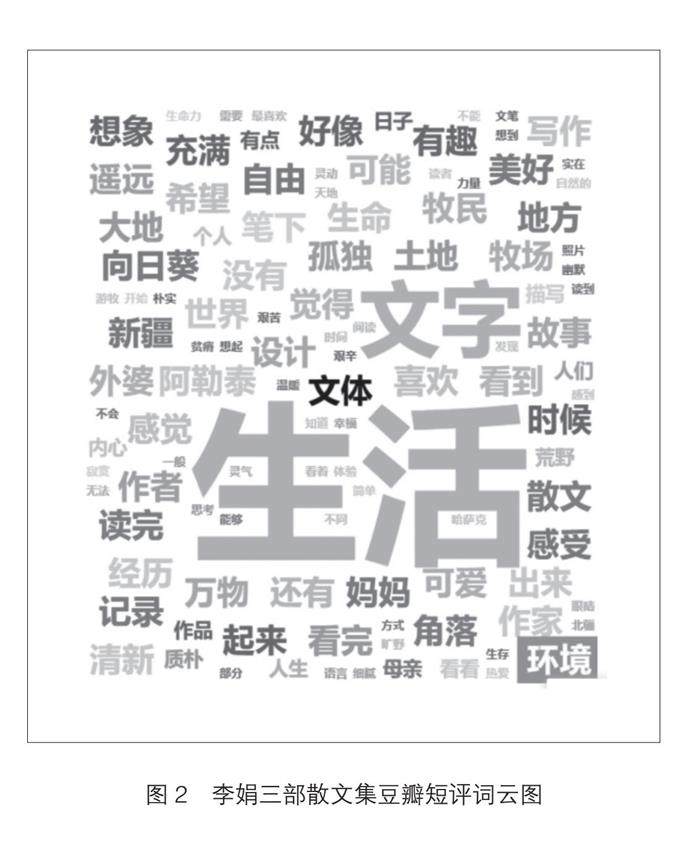

李娟的文字起始点从阿勒泰开始。作为散文写作者,她的取材从一开始就和地缘息息相关,并且直接影响到了其作家身份的生成。甫一进入文坛,李娟就和“阿勒泰”这个地理意象难以分离,虽然她的《记一忘二三》《遥远的向日葵地》隐去了地理背景,但是让她仍然难以摆脱“阿勒泰的精灵”这一称呼,此“形象”的形成不仅是作品特色所赋予的,也是在文学生产过程中被产生、流传及被认可的。

李娟进入文学界所展现的身份是新疆散文作者,她最早的散文集《九篇雪》收入在2003年新疆出版社策划出版的“住居新疆”丛书中,丛书由刘亮程主编,其余作品为叶尔克西·胡尔曼别克《永生羊》、王族《动物精神》、李广智《雪山·雪·雪狼》。虽然学界经常将李娟、王族、刘亮程作为新疆散文家并列研究,将叶尔克西和李娟同时作为新疆的女作家进行比较研究,但是“阿勒泰的李娟”却一举成名,被全国范围的读者所拥趸。

为什么在纯文学持续低迷的时代,李娟能够贯通雅俗又持续散发出吸引力呢?笔者认为,这是李娟的写作和出版社营销的“合谋”。李娟在2005年左右曾以“去年燕子天涯”和“今年燕子谁家”为网络ID,在天涯论坛的“本地风景”板块,更新了不少文字,如《喀吾图的永远之处》《住在山野》等,李娟的新浪博客名称也是“阿勒泰的李娟”。因此,李娟最初的创作虽然也有大量的哲理、抒情的篇目,但是大部分是将自己的文字深嵌在阿勒泰等北疆边地的风景之中,且从一开始就部分地依赖网络作为表达媒介。这种写作模式的建立给出版社对李娟的作品进行标签化和品牌化的营销推介带来了方便。

标签化和品牌化的推介是市场经济状态下的图书传播方式,1979年的市场经济改革之后,图书市场转变了原有的计划体制下的生产模式,出版社开始从纯粹生产单位转变为生产经营单位,进行体制改革,自负盈亏,因此对图书进行名人推介以及标签化运营成为图书宣传极为重要的模式。“标签”运作到极致,可以简化为作家身上无法摆脱的符号,好处是便于推广传播。而根植在一些作家身上的“标签”有源于“十七年文学”的“题材意识”,也有作家自己的创作资源依赖。如何将这种题材资源更好地挖掘,各家出版社对此有不同的编辑和宣发方式,如新经典文化公司的编辑刘恩凡在《〈冬牧场〉背后的二三事》和《〈阿勒泰的角落〉背后二三事》两篇编辑手记中谈到制作手绘封面、定制阿勒泰四季标签等编辑举措,编者想以书籍包装的精美用心而努力展现出文字背后的“柔韧坚定”和“黯然静默”。花城出版社的社长张懿介绍,《我的阿勒泰》是出版社的“头部图书”,并且由于与影视公司进行版权合作,2024年《我的阿勒泰》剧集的播放使得图书销售量超过百万。b这些宣发方式都将李娟和阿勒泰捆绑在了一起。

有意思的是,虽然在文学的推介和营销的过程中,标签化、惊奇化、从众化已越来越普遍,李娟因其“阿勒泰的李娟”的形象而成名,却在躲避这样的宣传和塑造方式。这样推介手法的好处是作品能够持续畅销,但作家总是在读者期待和自我实现之中拉扯。李娟的作品多次再版,而李娟的序言也反复强调,文字只记录了当时的自己,而真实的作家随时间而改变,每个人都是“时代的产物”。李娟也排斥着刻意的“形象塑造”,她不是排斥着“阿勒泰”这一标签,而是拒绝矫揉造作的矫饰态度。李娟在接受凤凰网读书频道的访谈中也提到,她非常讨厌自己的《我的阿勒泰》和《阿勒泰的角落》书中的某些篇目,如《木耳》和《乡村舞会》,因为描写得非常“讨巧”,认为自己是一个“有缺陷的作者”。这种“讨巧”和“缺陷”不仅体现在散文这一题材的选取上,还在于作家不愿意被限定成地域性强的作家。

概而言之,“标签”的诞生本是作家自身的创作中显现出的“刺点”,在图书宣发过程之中被编辑提炼并着重展现,但在书籍宣传过程中出版方对“标签”的过于强调则影响了读者对作家的理解,甚至对作品得出的印象与作家本身想要表现的意味背道而驰。

李娟独特的魅力也来自网络新媒体为作家提供的平台。自小说兴起以来,作家和读者就存在着一定的交流互动关系。而时间进入现代,文学越来越依赖现代传播媒介而进行推介、阅读与反馈。网络的兴起直接转变了以往依赖于报纸、期刊等纸质媒介的模式,尤其是2011年之后,作家更加注重于建立“作家直接到读者”的交流机制,包括但不限于作家建立公开的微博账户,伊坂幸太郎、杨本芬和刘亮程入驻豆瓣并回答网友问题,莫言开辟公众号等等现象。21世纪初的天涯社区、西祠胡同、猫扑社区、百度贴吧、豆瓣等网络社区更偏重于讨论论坛、社区的氛围,而微博、小红书、公众号和抖音则在看似缤纷多彩的环境中则更加高度中心化,因而造就了“网络红人”的形成。而作家也凭借着自身既有的魅力。在上述媒体中占据了一定的空间。这种作家的“权力”的“赋予”更接近于社会契约论的理论,由读者通过让渡自己的“注意力”来赋予作家一定的“权力”。网友在自发建立起的、可以在公共网络平台中识别到的有百度贴吧“阿勒泰的李娟”、豆瓣小组“李娟”、知乎话题“如何评价李娟的著作”等。在当下的阅读生态之中,作家与娱乐圈的明星有相似之处,作家通过自身的知识和创作形成“魅力”,她(他)的读者们通过购买书籍、建立讨论组、写作书评等自发成为“粉丝”。而作家举办的签售会、读者见面会则提供给了读者“觐见”偶像的机会。