内容提要:90后青年作家王占黑以对老旧社区空间里的人物命运书写蜚声当代文坛。“空间叙事”对她而言不仅是一种叙事技巧,更是一种“精神还乡”。作为老旧社区“空间叙事”的集大成者,《街道江湖》在她的创作历程中具有举足轻重的地位。这主要表现为“空间叙事”“人道情怀”与“隐含作者”的扭合性效应,三者关联,共同揭示了其老旧社区空间叙事的本质内涵与审美特征。

关键词:王占黑 《街道江湖》 空间叙事 人道情怀 隐含作者

90后青年作家王占黑擅长书写老旧社区空间里的人物命运,经由多部文学作品的书写[主要指《空响炮》(2017年)、《街道江湖》(2018年)、《小花旦》(2020年)三部作品],她的创作已然具有了“风格”a的况味。此中《街道江湖》作为其“中转站”式的作品,在其空间叙事模式中具有十分重要的地位,这主要表现为三大关键词(“空间叙事”“人道主义”与“隐含作者”)的“扭合性”效应b,光光交彻,共同合力,作者在空间叙事的模块里谱写出了一首极为动人的人道主义抒情之歌。

一、“怎么看”——“社区空间”作为叙事方式

美国著名人类学家克利福德·格尔茨在研究地方性知识时曾指出:目前,人类学学者的观察和研究越来越取决于自身的立场和视角,“文化人类学仍一贯地保有一种深切的意识:我们所看到的一切,是被‘从什么位置看’以及‘用什么东西看’这两个因素决定的。”c此一说法,借鉴到文学研究上也是极为有效的。文学创作作为一种极具作家主观能动性的劳动生产方式,“从什么位置看”必然会造成“看到了什么”的差异,由此,探究“从什么位置看”不仅具有形式学的意义,而且会对其主题内涵造成深远的影响。具体到王占黑的小说创作而言,这种在《空响炮》中初露头角,而至《街道江湖》中已然蔚为大观的叙事模式,非“空间叙事”莫属。

“空间”作为人类日常生活的必须之所在,意义非凡——“空间是人类生存的立基之地,人类每天在空间里呼吸、活动、生活,和空间产生互动。任何的个人思考和群体行为都必须在一个具体的空间中才能得以进行,空间可以说是我们行动和意识的定位之所”d。故此,作家们的文学创作经常把空间作为重要的叙事背景。包括“流浪汉小说”“成长小说”“传奇小说”“风月小说”等等莫不以此为重,但若说“空间叙事”已然成为了这些小说家们的一种“叙事风格”,显然高估了这些小说的现代性意义。有幸的是,90后青年作家王占黑的“空间叙事”无论是从叙事视角的主动选择、还是从作家书写的情感态度呈现,以及同一风格的持续书写程度等等,都无愧于“空间叙事”的现代性风格之大纛。“空间”对王占黑而言,已远不是传统小说中的叙事背景、人物活动的物理空间,而具有了结构性的意义。具体到《街道江湖》,即表现为“记忆空间维度上的叙事”与“叙事文本上的空间”的交叉与重叠。

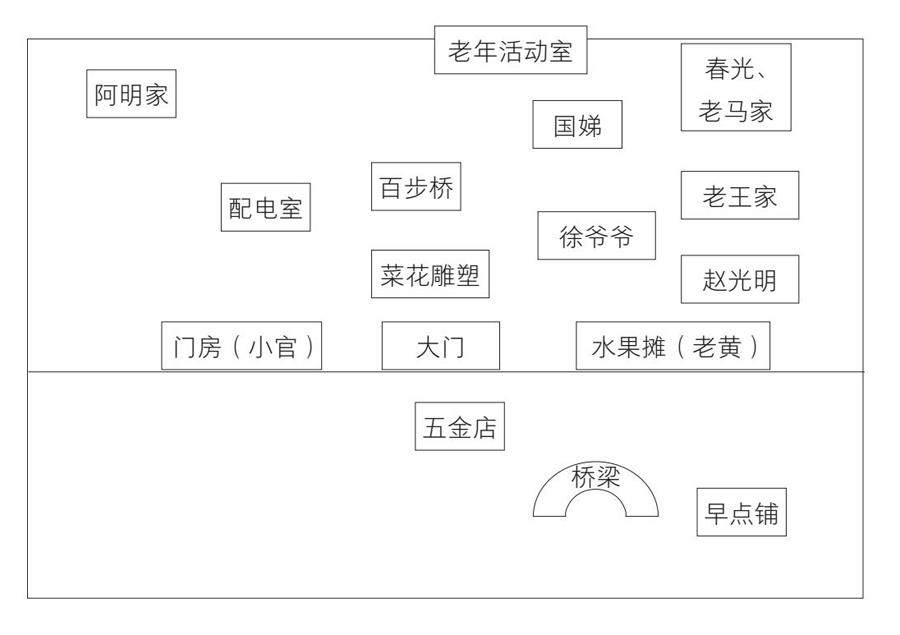

先说“记忆空间维度上的叙事”。翻阅《街道江湖》之目录,《小官的故事》《水果摊的故事》《阿金的故事》《老马的故事》……乍一看,似乎是一部人物诨名之“故事大全”e,但只需深入到文本的肌理层面,即可发现,对作者而言,“故事”只是漂在水面上的浮藻,“记忆空间”才是其深入水底的根系所在。如有研究所言,人之记忆经常“将需要记忆的东西与一些特殊的位置,如房屋的房间餐桌旁的椅子等联系起来,再将其按逻辑顺序组织起来,使它们更便于记忆”f,《街道江湖》的小说布局之法也正是如此。为便于分析,我们不妨把《街道江湖》中16篇故事的发生地点,简要绘图介绍:

由此图之“位置生成法”我们可以看出,《街道江湖》的故事主要围绕“大门”——“我家”——“小区整体”三个记忆的特殊位置而展开:以“大门”为记忆的原点,作者引出了《小官的故事》《水果摊的故事》《阿金的故事》;以“我家”为回忆的标矢,作者深情书写了《狗司令》《花花的故事》《香烟的故事》《来福是个兽》《光明的故事》《老马的故事》《春光的故事》;以小区整体为视点,她写作了《百步桥的故事》《鸡飞狗跳记》。无法纳入此“位置生成法”的,有且只有文末的一篇——《阿祥早点铺》,此文的发生地点在小区之外,作者之所以要这样“画蛇添足”,显然是为了呈现一种电影远镜头式的“遥想”之感,观察视点由内到外,也意味着小说叙事由开端到高潮而终至尾声了。但无论如何,整体而言,此部小说在记忆方法与叙事逻辑上呈现出了一种井然有序之感,这正是其空间叙事风格的第一层表现。

其次,是“叙事文本上的空间问题”层面。对具有空间叙事“风格”类型的小说创作而言,作者的记忆必然会投射到小说文本层面,而这种投射又会在内容与形式上显现出来,具体表现如下:

有关内容上的影响,有学者曾言及:“由于记忆的这种特性,我们可以‘复活’具体的空间而把往事激活并唤醒。这是人们精神生活中非常普遍的经验”g。对应于《街道江湖》,我们不难看出王占黑的书写过程一方面是在记忆的深渊里回溯、挖掘,另一方面其实也是她离家之后,尤其是大学毕业之后无所归宿之际的一次精神原乡。作者在大学毕业后,像许许多多的90后青年人一样,都经历了找工作的艰辛、就业的困难、生活的无处着落,由此,“要不要归乡”就成为了一个炙热的灵魂拷问问题。现代社会高速发展,越来越多的年轻人倾向于义无反顾地涌向城市,但涌向城市的后果很可能是“故乡容不下肉身”与“他乡容不下灵魂”,于此之际,人的本能反应或许都为情不自禁地向故乡投入深情的一瞥以求获得灵魂的慰藉,王占黑也是如此,正是她的这种深情回眸让小说整体上呈现出了一种“激活并唤醒”的叙事效果。

至于形式方面的影响,则主要体现为小说整体所采用的“主题-并置型”叙事方式。为论述方便,先有必要对此概念进行一番简要介绍。学者龙迪勇针对这一概念,曾概括出四个方面的特征:“首先,主题是此类叙事作品的灵魂或纽带……其次,在文本的形式结构上,往往是多个故事或多条情节线索的并置……再次,构成文本的故事或情节线索之间既没有特定的因果关联,也没有明确的时间顺序……最后,构成文本的各条情节线索或各个‘子叙事之间的顺序可以互换,互换后的文本与原文本并没有本质性的差异’”h。对此,《街道江湖》有所符契,但也有所创新。具体说来,即为《街道江湖》虽在“主题作为叙事作品的灵魂或纽带”“多个故事并置”两大方面对“空间叙事”的固有模式进行了继承(由小说集标题与文中子标题所显示即可轻易看出),但也在另外两个层面——“关于文本故事与情节线索之间没有特定的因果联系”与“子叙事之间的顺序可以互换,互换后的文本与原文本并没有本质性的差异”上进行了大胆的创新,而此创新正是《街道江湖》作为其空间叙事模式重要“中转站”的意义所在。

先说第一点。作为典型的“主题-并置型”故事,《街道江湖》之“子故事”之间乍一看来的确没有特定的因果关联,但作为“整体”的老旧社区空间在无形之中已然成为了最大的“因”。就像空气充溢于任何虚空中一样,“社区空间”作为最大的“因”虽没有在具体的、个别的因果逻辑方面对故事情节的发生、发展起到推动性的作用,但对整体故事的形成无疑起到了根源性的作用——正是因为作者将整个文本故事置于老旧社区空间之中,小说才有了小官爷爷、老黄、徐爷爷、老马、阿金这样的人物;也正是因为小说文本发生于老旧社区空间之中,这些看似没有关联的、分散的人物才在整体上形成了密切的关联。这种关联类似于费孝通在《乡土中国》中所言的“亚普罗式的”生活方式——“乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的,到某种程度使人感觉是自动的。只有生于斯、死于斯的人群里才能培养出这种亲密的群体,其中各个人有着高度的了解”i。