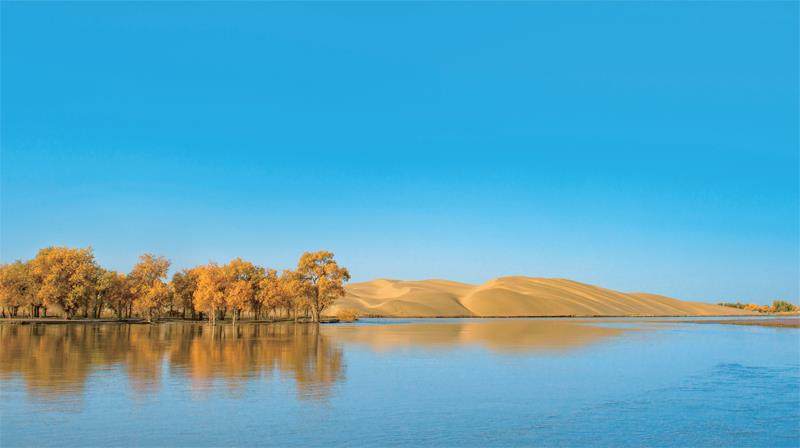

翠绿草方格,如同巧手织就的“绿围脖”环绕沙海,创造出人类降服“沙魔”的佳话;蔚蓝光伏板,在黄沙之上铺展一抹绿意,让曾经的荒芜之地焕发生机;连绵沙山旁,湖泊景观渐次丰盈,彰显人与自然的和谐共舞……

防沙治沙,不仅关乎生态安全,更是可持续发展的坚固基石。在“努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹”的时代号召下,新的绿色奇迹正在广袤大地上书写……

内蒙古阿拉善:沙漠“锁边”,竖起“绿色屏风”

沙漠随风向变化不断侵蚀绿洲,如何固沙治沙、“锁住”沙漠,成为重要的生态课题。

在巴丹吉林沙漠边缘,有这样一道“绿色屏风”:一排排一米见方的小方格,网格状的麦草、稻草沙障形成防护墙,阻挡住流沙的去路,仿佛给沙漠边缘织上一条“绿围脖”。

九棵树防沙治沙综合治理区位于巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠交汇处,是防止巴丹吉林沙漠东扩南移三大黄沙溢出带之一,也是内蒙古、甘肃地区生态治理工程联防联治的重点区域。

“防沙治沙最大的难题是缺水。”内蒙古自治区阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局副局长许斌说,除工程固沙之外,当地还采用生物治沙,选定生长量大且抗旱的乡土灌木梭梭作为防沙“卫士”。为了让新造的梭梭林在3年管控期内成活率达到70%以上,防护带一年至少需要灌足4次水,其余时间靠自然降水可以基本维持。

许斌告诉记者,阿拉善右旗绿化用水的运输成本很高,沙漠腹地的防护带需要就近找水打井,并需要人工浇水。“今年大概有600名当地牧民参与到拉草、浇水、管护中来。目前国家的补助资金标准基本可以覆盖防沙治沙成本。”

今年7月,巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群被列入《世界遗产名录》,填补了我国世界自然遗产中没有沙漠类型的空白。申遗成功的背后,系统整体、多措并举的沙漠“守护之道”功不可没。

今年7月,巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群被列入《世界遗产名录》,填补了我国世界自然遗产中没有沙漠类型的空白。申遗成功的背后,系统整体、多措并举的沙漠“守护之道”功不可没。

沙漠遗产地保护和防沙治沙之间是否存在冲突?阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局副局长张兆鑫解释说:“防沙治沙主要是针对已沙化和将要沙化的土地进行治理,目的是要阻止两大沙漠交汇;遗产地则是要对这片天然形成的自然地貌进行保护。巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群不但需要持续保护,还需要利用起它的美学价值和科研价值。”

“三北”六期工程明确提出,开展沙漠“锁边”和大型风沙口治理的工程措施。